宅建通信講座のおすすめ8選!分かりやすい人気の初心者向け通信講座はどこ?

2026.02.05

本ページにはプロモーションが含まれています。

「宅地建物取引士(宅建士)」は、不動産取引に関する専門知識を有し、重要事項の説明や契約書への記名・押印など、宅建業において欠かせない役割を担う国家資格です。

比較的合格率が低く、法律系の知識も必要とされるため、「独学では不安」と感じる方も多いでしょう。特に、初めて法律を学ぶ方にとっては、効率よく学習を進める工夫が欠かせません。

そこで注目したいのが、「通信講座」の活用です。

この記事では、宅建試験対策におすすめの通信講座を厳選してご紹介いたします。また、当サイトで実際に宅建試験を受けたことがある人へアンケートを行った結果も紹介しながら、通信講座を活用しつつ宅建試験に通るためのポイントも解説していきます。

なお、当サイト独自の選定基準を満たしたおすすめの宅建通信講座は下記のとおりです。

| 通信講座 | ポイント |

| フォーサイト | 2024年度合格率が79.3%の実績! 短期間で合格点に到達したい人向けのスピード重視通信講座 |

| ユーキャン | 累計合格者数12,900人超! 宅建を初めて学ぶ人が、無理なく合格ラインまで到達しやすい通信講座 |

| アガルート | 2025年合格率77.01%の実績! 合格ラインを論理的に積み上げたい人向けの高密度通信講座 |

| 東京リーガルマインド(LEC) | スキマ時間に場所を選ばないeラーニング対応 |

| クレアール | 効率重視で学びたい人向け ※「非常識合格本」書籍プレゼント無料キャンペーン中 |

| スタディング | 初学者でも学びやすいボリューム感 |

| 資格の大原 | 長年の実績と高い信頼性 |

| 宅建学院 | わかりやすさと受かりやすさを掲げ20年以上の実績を持つ |

目次

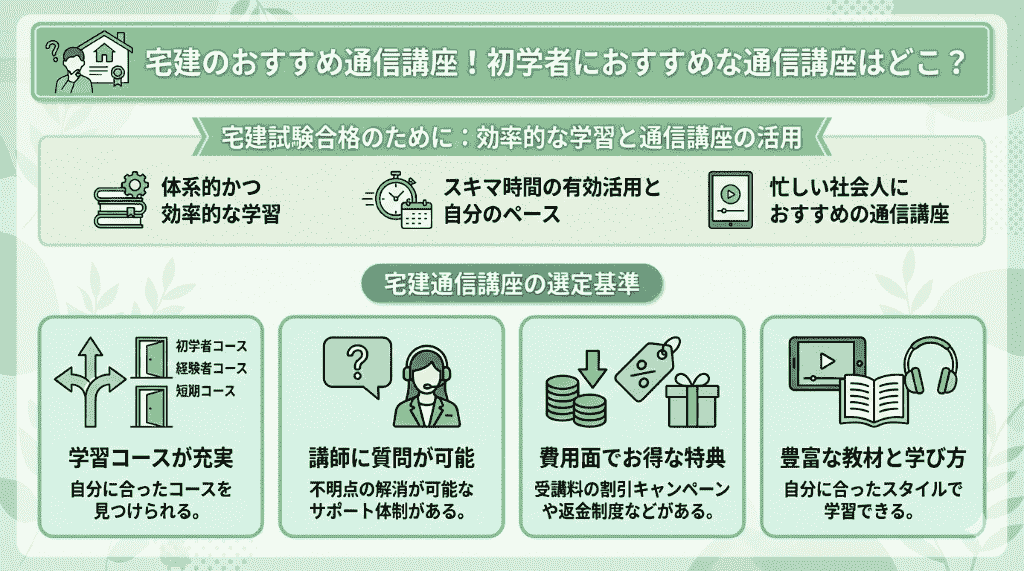

宅建のおすすめ通信講座!初学者におすすめな通信講座はどこ?

宅建試験に合格するためには、法律や専門知識を体系的かつ効率的に学ぶ必要があります。

特に忙しい社会人の方は、スキマ時間などを有効活用し自分のペースで学べる通信講座がおすすめといえます。

ただ、宅建の通信講座は数多くあり、どれを選べばよいか迷ってしまう方も多いはず。

この項目では、数ある宅建通信講座の中から、特に「学習コースの豊富さ」や「サポート体制」に注目しておすすめの講座をご紹介します。

宅建通信講座の選定基準

- 学習コースが充実しており、自分に合ったコースを見つけられる

- 講師に質問ができ、不明点の解消が可能なサポート体制がある

- 受講料の割引キャンペーンや返金制度など費用面でお得な特典がある

- 教材の種類や学び方が豊富で自分に合ったスタイルで学習できる

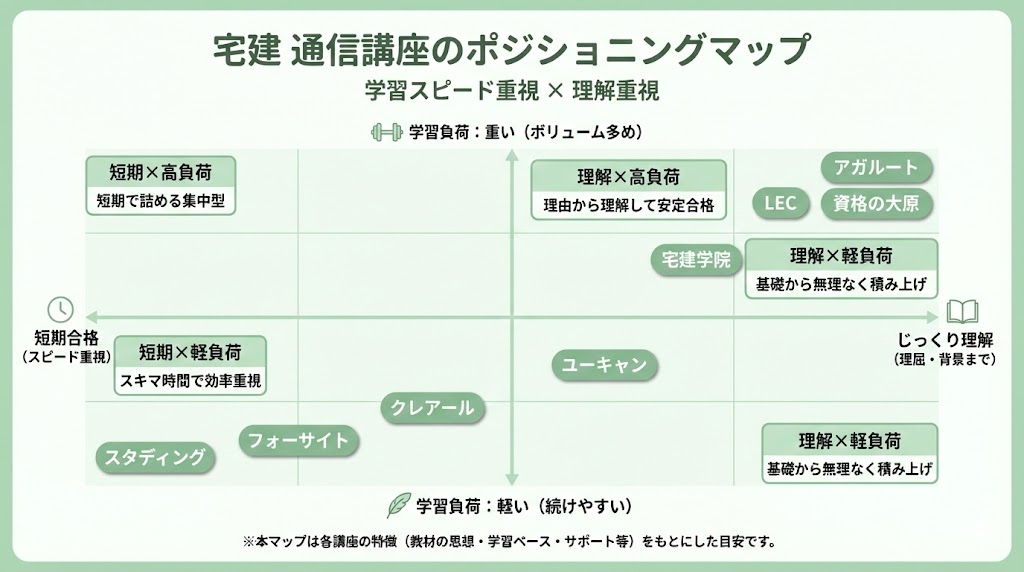

また、今回紹介する宅建通信講座のおすすめを「学習スピード重視 × 理解重視」でポジショニングマップとしてまとめました。希望に合った宅建通信講座を探す際にはご活用ください。

フォーサイト|短期間で合格点に到達したい人向けのスピード重視通信講座

出典:フォーサイト公式サイト

| 料金目安 | 【初学者向け講座】 バリューセット1:基礎講座と過去問講座を含み、料金は59,800円(税込) バリューセット2:バリューセット1に直前対策講座を追加し、料金は64,800円(税込) バリューセット3:バリューセット2に科目別答練講座と過去問一問一答演習を加え、さらに不合格時の全額返金保証が付帯し、料金は69,800円(税込)からとなっています。 【学習経験者向け講座】 再チャレンジセット:52,980円(税込)です。 |

| 受講期間(目安) | 最短3ヶ月。ただし、宅建試験の学習期間として一般的に3ヶ月から6ヶ月程度が推奨されています。 |

| サポート体制 | 質問対応:メールでの質問が可能で、専任講師またはスタッフが対応します。 ※ManaBunから問い合わせ eラーニングシステム「ManaBun」:スマートフォンやPCで講義動画の視聴、学習スケジュールの管理、確認テストの受講などが行えます。 資格Times eライブスタディ:定期的にライブ配信授業を実施し、リアルタイムでの学習が可能です。 |

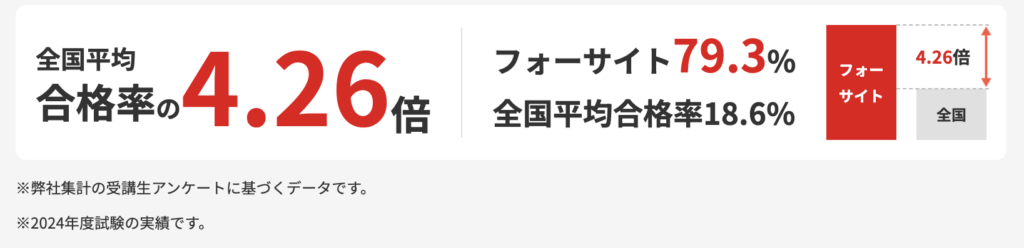

| 合格実績(合格数) | 2024年度の宅地建物取引士試験において、フォーサイトの受講生の合格率は79.3%で、全国平均の4.26倍という高い実績を誇ります。 |

| 特典・キャンペーン | 資料請求特典:資料請求を経由して申し込むと、受講料が10,000円割引となります。 全額返金保証:バリューセット3を受講し、所定の条件を満たした上で不合格となった場合、受講料が全額返金されます。 その他、期間限定でキャンペーンも定期開催。各講座セットごとに割引がある。 ※詳細は公式HPをご覧ください |

| 公式サイト | フォーサイト公式サイト |

フォーサイトの宅建通信講座は、宅建試験を「できるだけ短期間で合格したい人」に向けて設計された通信講座です。

最大の特徴は、出題傾向を徹底的に分析したうえで、合格に直結しない内容を極力削ぎ落としている点にあります。学習範囲を広く浅く扱うのではなく、得点源になる論点を重点的に学ぶ構成です。

宅建試験では、すべてを完璧に理解しようとすると学習量が膨らみ、途中でペースを崩しやすくなります。フォーサイトはこの点を前提に、「合格点を取るために必要な理解」に学習を集中させています。フルカラーテキストや図解中心の教材も、知識を素早く整理することを目的とした設計です。

また、eラーニング「ManaBun」を活用することで、動画講義・確認テスト・学習スケジュール管理を一元的に進められます。学習の進捗が可視化されるため、計画通りに進んでいるかを客観的に把握しやすい点も特徴です。

宅建の学習で起こりがちな「今のやり方で合っているのか分からない」という不安を感じにくい構造になっています。

一方で、学習スピードを重視した設計のため、法律の背景や細かな理屈までじっくり学びたい人には、ややテンポが早く感じられる場合もあります。宅建を知識として深掘りするよりも、試験合格を最優先に考える人に向いた通信講座と言えます。

【フォーサイトはこんな人にオススメ】

- 宅建試験に向けて、できるだけ短期間で合格を目指したい人

- 出題傾向を踏まえた「合格点重視」の学習をしたい人

- 独学だと範囲を広げすぎてしまう人

- 学習スケジュールや進捗を管理しながら勉強を進めたい人

ユーキャン|宅建を初めて学ぶ人が、無理なく合格ラインまで到達しやすい通信講座

| 料金目安 | 一括払い:59,000円 分割払い:4,970円×12回 (12か月) |

| 受講期間(目安) | 標準学習期間:6か月 |

| サポート体制 | ・7回までの添削あり(模擬試験1回を含む) ・1日3問までの質問あり ・動画講義、デジタルテキスト、WEBテスト、スケジュール管理機能などのWeb学習対応 ・スマホ学習対応 |

| 合格実績(合格数) | 10年間の合格者数:12,900名超 |

| 特典・キャンペーン | ・5,000円割引キャンペーン(2026年2月19日まで) ・合格特典:対象講座を受講し、試験合格&合格体験談を回答することで試験合格祝いとしてeギフト10,000円分がプレゼント ・リスキリング制度利用で、講座修了で受講料が50%還元、転職後1年間勤務でさらに20%還元 ※詳しいキャンペーン情報についてはユーキャン特設ページをご参考ください |

| 公式サイト | ユーキャン 公式サイト |

ユーキャンの宅建通信講座は、宅建を初めて学ぶ人が「途中で挫折せず、合格に必要な範囲を一通り理解する」ことを重視した設計になっています。法律学習に慣れていない人でも取り組めるよう、専門用語や制度の背景をかみ砕いて説明している点が特徴です。

宅建試験は出題範囲が広く、独学では「どこまで理解すれば十分なのか」が分からなくなりやすい資格です。

ユーキャンでは、試験に必要な内容を整理した教材と学習スケジュールがあらかじめ用意されているため、学習の取捨選択で迷いにくくなっています。基礎から応用へと段階的に進む構成のため、法律初学者でも学習の流れを掴みやすいのが特徴です。

また、添削指導や質問サポートが組み込まれているため、「理解したつもり」で進んでしまうリスクを減らせる点も通信講座としての強みです。

特に宅建では、細かい数字や表現の違いで正誤が分かれる問題が多く、自己判断だけで学習を進めると得点が安定しにくくなります。その点、定期的に理解度を確認できる仕組みがあるのは安心材料になります。

一方で、学習内容はあくまで合格に必要な範囲に絞られているため、法律そのものを深く学びたい人や、独自の学習法で一気に仕上げたい人には物足りなく感じる場合もあります。宅建を「最短で合格したい資格」として捉え、学習の方向性を管理してもらいたい人に向いた通信講座だと言えます。

ユーキャンがおすすめの人

- 宅建を初めて学ぶため、法律用語や制度の基礎から丁寧に理解したい人

- 独学で学習計画を立てるのが不安で、カリキュラムに沿って着実に進めたい人

- 仕事や家事と両立しながら、無理のないペースで学習を続けたい人

- 合格に必要な範囲を効率よく押さえ、学習の取捨選択で迷いたくない人

アガルート|合格ラインを論理的に積み上げたい人向けの高密度通信講座

出典:アガルート公式サイト

| 料金目安 | 入門総合カリキュラム/フル:118,000円(税抜)、129,800円(税込) 入門総合カリキュラム/ライト:69,800円(税抜)、76,780円(税込) 演習総合カリキュラム/フル:118,000円(税抜)、129,800円(税込) 演習総合カリキュラム/ライト:69,800円(税抜)、76,780円(税込) |

| 受講期間(目安) | 公式サイトに記載無し |

| サポート体制 | 学習導入オリエンテーション:学習の進め方やポイントを解説し、学習計画の立案をサポートします。 オンライン質問サービス「KIKERUKUN」:講師に直接質問できるオンラインサービスです。 オンライン演習サービス「TOKERUKUN」:スマートフォンで短答式の過去問を解くことができ、効率的な学習を支援します。 ホームルーム動画:毎月配信され、よくある質問や法改正などについて詳しく解説します。 |

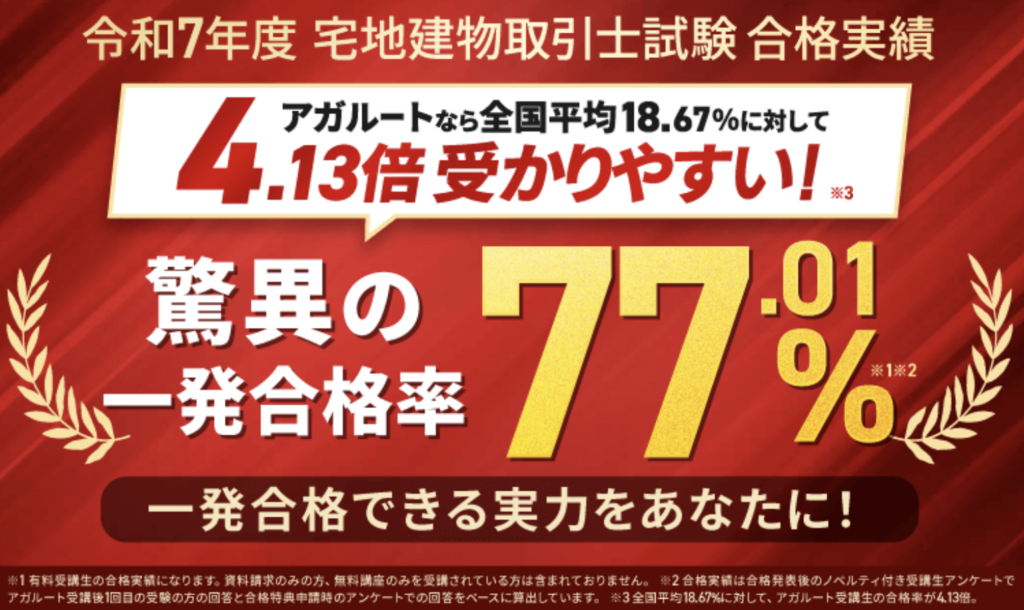

| 合格実績(合格数) | 令和7年度一発合格率:77.01% ※全国平均の約4.13倍 ※有料受講生の合格実績になります。資料請求のみの方、無料講座のみを受講されている方は含まれておりません。 ※合格実績は合格発表後のノベルティ付き受講生アンケートでアガルート受講後1回目受験の方の解答と合格特典申請時のアンケートでの解答をベースに算出しています。 ※全国平均18.67%に対して、アガルート受講生の合格率が4.13倍。 |

| 特典・キャンペーン | 合格特典:対象講座の受講生が試験に合格した場合、受講料全額返金またはお祝い金1万円が進呈されます。 各種割引制度:他校乗換割引、再受講割引、ステップアップ割引、宅建試験再受験割引、家族割引など、最大20%OFFの割引制度があります。 教育クレジットローン分割手数料0円:30,000円以上の購入で、分割払い12回までの教育クレジットローンの分割手数料が無料になります。 ※詳細は公式HPをご覧ください |

| 公式サイト | アガルート公式サイト |

アガルートの宅建講座は、宅建試験を感覚ではなく論理で理解し、安定して合格点を取ることを重視した設計になっています。講義は条文や制度の背景から整理されており、「なぜそうなるのか」を理解しながら学習を進められる点が特徴です。

宅建試験では、暗記量が多い一方で、理解が浅いと応用問題や言い回しの違いに対応できなくなります。

アガルートはこの点を前提に、インプット段階から理由付けを重視し、知識が点ではなく線でつながるよう構成されています。基礎から応用までの流れが明確なため、学習が進むにつれて理解が積み上がっていく感覚を持ちやすい講座です。

また、質問サービスやスマホ演習など、理解を補強するための学習環境が整っており、「分からないまま先に進む」状態を避けやすい設計になっています。宅建を一度落とした経験がある人や、独学で理解不足を感じた人にとっては、学習の立て直しがしやすい構成と言えます。

一方で、内容は比較的ボリュームがあり、短期集中で一気に仕上げたい人にとっては負荷が高く感じられる場合もあります。暗記だけで済ませるのではなく、理解を伴った学習で確実に合格を狙いたい人に向いた通信講座です。

【アガルートはこんな人におすすめ】

- 宅建を暗記ではなく、理解ベースで学びたい人

- 独学や他講座で理解不足を感じた経験がある人

- 一度不合格になり、学習を立て直したい人

- 合格点を安定して取れる力を身につけたい人

東京リーガルマインド(LEC)|スキマ時間に場所を選ばないeラーニング対応

| 料金目安 | パーフェクト合格フルコース(通信):137,500円(税込) スキマ時間で宅建合格Webコース:78,000円(税込) |

| 受講期間(目安) | 公式サイトに具体的な受講期間の記載はありませんが、宅建試験の学習期間として一般的に3ヶ月から6ヶ月程度が推奨されています。 |

| サポート体制 | 質問制度「教えてチューター」:学習中の疑問点を講師に質問できるサポート体制があります。 eラーニングシステム:マルチデバイス対応で、スマートフォンやPCから講義動画の視聴や学習管理が可能です。 |

| 合格実績(合格数) | 2024年度の宅地建物取引士試験において、LEC受講生の合格率は75.2%で、全国平均の18.6%を大きく上回っています。 |

| 特典・キャンペーン | 早期申込割引:早めの申し込みで受講料の割引や特典が受けられます。 再受講割引:過去にLECの宅建講座を受講した方を対象に、再受講時の割引があります。 他社のりかえ割引:他社の講座から乗り換える場合、受講料の割引が適用されます。 退職者・離職者応援割引:退職・離職された方を対象に、受講料20%割引でバックアップする制度があります。 ※詳細は公式HPをご覧ください |

| 公式サイト | https://www.lec-jp.com/takken/ |

「パーフェクト合格フルコース」など本格的な講座から、短時間で学べるWebコースまで複数のプランがあり、受講生の合格率は全国平均を大きく上回ります。

質問制度やeラーニング環境も整っており、サポート体制も充実。

初学者から再チャレンジの方まで、幅広いニーズに対応した講座が特徴です。

【東京リーガルマインド(LEC)はこんな人におすすめ】

| しっかりとした合格実績と信頼感で選びたい方 | LECは2024年度の宅建試験で合格率75.2%を記録しており、確かな実績が魅力。初めての受験でも安心して学べます。 |

| スキマ時間を有効活用して学習したい方 | 「スキマ時間で宅建合格Webコース」など、忙しい社会人や子育て中の方でも取り組みやすいカリキュラムが充実。スマホ対応のeラーニングで効率的に学習できます。 |

| 質問サポートや学習管理など、手厚いフォローを求める方 | 講師に直接質問できる「教えてチューター」など、独学では得られない安心のサポート体制が整っています。 |

| お得な割引制度を活用して学びたい方 | 早期申込割引や再受講割引、他社からの乗り換え割、さらには退職者離職者向けの割引まで、多彩なキャンペーンでコストも抑えられます。 |

クレアール|効率重視で学びたい人

出典:クレアール公式サイト

| 料金目安 | 1年レギュラーコース(2025年合格目標):27,800円(税込)から 完全合格セーフティコース(2025・2026年合格目標):53,816円(税込)から(キャンペーン適用時) |

| 受講期間(目安) | レギュラーコース(約1年間):2025年の宅建試験合格を目指すコース 完全合格セーフティコース(約2年間):2025年および2026年の宅建試験合格を目指す |

| サポート体制 | 質問対応:基本的にEメールまたはFAXでの質問が無制限に可能です(バリューコースは15回まで)。 Vラーニングシステム:クレアール独自の「映像専用学習システム」で、「合格必要得点範囲」をより効率性の高い学習で習得できるシステム。マルチデバイスに対応しており、スマートフォンやタブレットからも学習できます。 |

| 合格実績(合格数) | クレアールは合格率を公表していませんが、2023年度には合格率55.7%と発表されていました。 |

| 特典・キャンペーン | セーフティコース:初年度受験料負担、初年度合格時未受講分返金、合格お祝い金などの特典があります。2年間の学費をまとめて支払い、1年目で合格できれば 2年目(約12000円)を返金。 受講生限定割引キャンペーン:過去の受講生を対象に、特別割引を実施しています。 ※詳細は公式HPをご覧ください |

| 公式サイト | クレアール公式サイト |

クレアールの特徴は、学習範囲を的確に絞り込む「非常識合格法(詳細はこちら)」による効率的なカリキュラム。無理なく学習を進められる構成となっており、時間に限りのある社会人や主婦層にも適しています。

講座料金は比較的リーズナブルで、1年完結型のレギュラーコースに加え、2年受講できるセーフティコースなども用意されています。質問はメールやFAXで対応しており、学習の中で生じた疑問を解消しやすい環境も整っています。

受講スタイルはすべて通信型ですが、マルチデバイス対応の学習システムで、スマートフォンやタブレットからでも受講が可能。コストパフォーマンスを重視しながらも、着実に合格を目指したい人に向いている講座といえるでしょう。

なお、クレアールでは、宅建試験の出題傾向と短期合格ノウハウを凝縮した書籍『宅建士試験最短最速非常識合格法』を、資料請求者限定で無料プレゼントしています。

本書では、過去問分析を起点に「どこを捨て、どこで確実に点を取るか」という非常識合格法の考え方を、宅建試験向けに具体化して解説しており、独学や学習初期に陥りがちなムダな勉強を避ける指針になります。

講座申込前の段階でも、まずは無料で宅建短期合格の全体戦略を把握できる点は、学習スタート前の大きなメリットといえるでしょう。

【クレアールはこんな人におすすめ】

| コスパ重視で、無理なく学習を始めたい方 | 1年レギュラーコースは27,800円(税込)〜と、業界でもリーズナブルな価格設定。キャンペーンを活用すれば、よりお得に受講をスタートできます。 |

| 万が一に備えて、2年計画でじっくり対策したい方 | 「完全合格セーフティコース」では、2年間の学習サポートに加えて、1年目で合格した場合の未受講分返金制度や合格お祝い金など、安心の特典が充実。 |

| 質問対応などのサポートも重視したい方 | メール・FAXによる質問が無制限で可能(※一部コースを除く)なので、独学でつまずきがちな部分も丁寧に解消できます。 |

| スマホやタブレットでいつでも学習したい方 | 「Vラーニングシステム」により、講義動画をマルチデバイスで視聴可能。スキマ時間を使って効率よく学べます。 |

スタディング|初学者でも学びやすいボリューム感

出典:スタディング公式サイト

| 料金目安 | コンプリート(冊子付):29,800円(税込) コンプリート(ペーパーレス):24,800円(税込) スタンダード(冊子付):24,800円(税込) スタンダード(ペーパーレス):19,800円(税込) ミニマム(ペーパーレス):14,960円(税込) |

| 受講期間(目安) | 公式サイトに記載無し |

| サポート体制 | AI復習問題機能:学習の進捗に応じて、AIが最適な復習問題を提供し、効率的な学習をサポートします。 勉強仲間機能:他の受講生と学習状況を共有し、互いに励まし合うことでモチベーションを維持できます。 Q&Aチケット:コンプリートコースには質問サポートとして10枚のQ&Aチケットが付属しています。 |

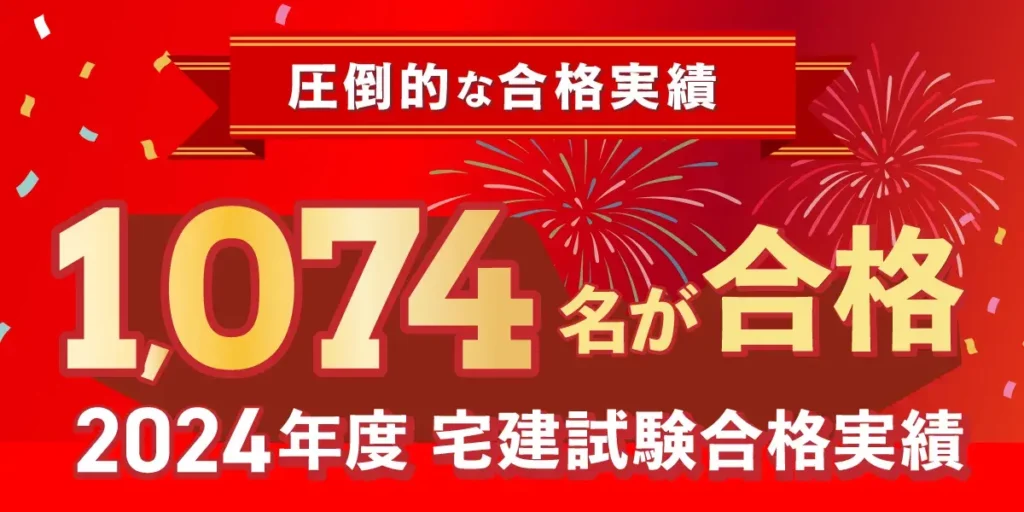

| 合格実績(合格数) | 2023年度の合格者数は1,085名と報告されています。 |

| 特典・キャンペーン | 無料体験登録特典:無料体験登録を行うと、10%OFFクーポンがもらえます。 合格お祝い金:合格者にはAmazonギフト券3,000円分が進呈されます。 期間限定キャンペーン:特定の期間に対象コースが3,000円OFFとなるキャンペーンが実施されています。 |

| 公式サイト | スタディング公式サイト |

スタディングの宅建講座は、通勤時間や休憩時間などのスキマ時間を前提に設計された、オンライン完結型の通信講座です。テキスト中心の学習ではなく、短時間で理解できる動画講義とWEB演習を軸にしており、「机に向かって勉強する時間を確保しにくい人」でも学習を進めやすい構造になっています。

宅建試験は、まとまった勉強時間が取れないことで学習が止まってしまうケースが多い資格です。

スタディングはこの点を前提に、1単元あたりの学習時間を短く区切り、スマホ一つでインプットからアウトプットまで完結できる設計を採用しています。学習のハードルを下げることで、継続しやすさを重視した講座と言えます。

また、AIによる復習サポートや学習進捗の可視化など、デジタル特化型ならではの機能が整っている点も特徴です。今どこが弱点なのか、次に何をやるべきかが分かりやすく、学習判断に迷いにくい構造になっています。

一方で、紙のテキストでじっくり書き込みながら学びたい人や、法律の背景まで深く理解したい人には、やや物足りなく感じられる場合もあります。学習効率とコストパフォーマンスを重視し、限られた時間で合格を目指したい人に向いた通信講座です。

【スタディングはこんな人におすすめ】

| とにかくコスパ重視で始めたい方 | 最安で14,960円(税込)から受講できるミニマムプランをはじめ、全体的にリーズナブルな価格帯が魅力。宅建の学習を気軽にスタートしたい人にぴったりです。 |

| スマホ中心でスキマ時間を活用したい方 | ペーパーレス設計&マルチデバイス対応で、通勤中やちょっとした空き時間にも学習OK。移動中のスマホ学習に最適です。 |

| 効率よく学びたい&AIサポートを活用したい方 | AI復習機能が個人の進捗に応じた問題を出題してくれるので、ムダなく復習できます。短期集中型の人にもおすすめ。 |

| 一人での勉強に不安がある方 | 「勉強仲間機能」で他の受講生とつながれるから、孤独になりがちな通信学習でもモチベーションを保ちやすいです。 |

| まずは無料体験から始めたい方 | 無料体験登録で割引クーポンがもらえる特典もあり、初めての方でも気軽にお試しできます。 |

資格の大原|長年の実績と高い信頼性

出典:資格の大原公式サイト

| 料金目安 | 宅建士合格コース:123,500円(税込) 宅建士合格コースWebLive:98,000円(税込) 宅建士合格コースDVD通信:98,000円(税込) |

| 受講期間(目安) | 講座の開始時期や学習進度によりますが、一般的には6ヶ月から10ヶ月程度の学習期間が推奨されています。 |

| サポート体制 | 質問対応:メールや電話での質問対応が可能です。 学習進捗サポート:定期的なフォローアップや学習アドバイスが提供されます。 教材提供:最新の試験傾向を反映したオリジナル教材が提供されます。 ※詳細は公式HPをご覧ください |

| 合格実績(合格数) | 公式サイトに記載無し |

| 特典・キャンペーン | 資格フェス入学金6000円引き受講料5%OFF |

| 公式サイト | https://www.o-hara.jp/course/takken |

資格の大原は、長年の実績に裏打ちされた信頼度のある宅建通信講座が魅力です。

教室講義のノウハウを活かし、WebLiveやDVDなど、対面に近い形式で学習できる点が特徴となっており、学ぶ姿勢をしっかりと実感でき集中度も高まりやすいです。

オリジナル教材は毎年最新の試験傾向に合わせて改訂されており、定期的な進捗フォローや質問対応など、サポート体制も充実しています。

基礎から確実に固めていきたい人にとっては信頼できる通信講座です。

【資格の大原はこんな人におすすめ】

| 実績ある大手で安心して学びたい方 | 長年にわたり資格教育を提供してきた大原は、宅建講座でも高い信頼性があります。独自のノウハウや最新の出題傾向に基づいた教材で、効率よく学習が可能です。 |

| 通学通信スタイルを選びたい方 | Webライブ講義やDVD通信、さらには教室通学にも対応しており、自分のライフスタイルに合った学習方法が選べます。 |

| サポート体制を重視する方 | メール・電話での質問対応に加え、学習アドバイザーによる定期的なフォローアップもあり、モチベーションを保ちながら安心して学習を続けられます。 |

| じっくり腰を据えて学習したい方 | 推奨される学習期間は6〜10ヶ月とやや長め。基礎から応用まで丁寧に取り組みたい人におすすめです。 |

| 割引キャンペーンを利用したい方 | 「資格フェス」期間中は入学金6,000円引き&受講料5%OFFなどの特典が受けられるので、申込タイミングによってはお得に始められます。 |

宅建学院|わかりやすさと受かりやすさを掲げ20年以上の実績を持つ

出典:宅建学院公式サイト

| 料金目安 | 宅建超完璧講座:115,500円(税込) 宅建完璧講座:88,000円(税込) 宅建総まとめ講座:29,700円(税込) 宅建総合模試:25,300円(税込) |

| 受講期間(目安) | 宅建超完璧講座:約8ヶ月間 建築資料研究社/日建学院 宅建完璧講座:約6ヶ月間 宅建総まとめ講座:約1ヶ月間 宅建総合模試:試験直前の期間 |

| サポート体制 | 質問対応:メールや電話での質問受付 教材提供:「らくらく宅建塾 [基本テキスト]」などのオリジナル教材 受講形態:Web受講とDVD受講の選択が可能 |

| 合格実績(合格数) | 宅建超完璧講座の受講生の合格率は、全国平均の3.5倍と報告されています。 |

| 特典・キャンペーン | 教育訓練給付制度:対象講座の受講料の最大20%が支給される制度があります。 ※詳細は公式HPをご覧ください |

| 公式サイト | takkengakuin.com |

宅建学院は、初学者や独学に不安を感じている方に向けた、実践的で段階的な学習スタイルが特徴の講座です。

主力である「超完璧講座」は約8ヶ月間をかけて基礎から応用までを体系的に学習できる設計となっており、「らくらく宅建塾」などで知られるオリジナル教材を中心に構成されています。

割引キャンペーンや教育訓練給付制度の対象講座もあり、コストパフォーマンスの高さも魅力の一つです。

【宅建学院はこんな人におすすめ】

| 合格に向けてしっかり学びたい本気度の高い方 | 「宅建超完璧講座」では、8ヶ月にわたる充実したカリキュラムで徹底的に対策可能。合格率は全国平均の3.5倍という実績もあり、本気で合格を目指す人にぴったりです。 |

| 段階的に学習を進めたい方 | 「完璧講座」「総まとめ講座」「総合模試」など、目的や学習進度に合わせた講座が選べるので、自分のペースで無理なくステップアップできます。 |

| サポート体制と教材の質を重視する方 | 質問対応もメール・電話で丁寧に行われ、「らくらく宅建塾」シリーズなど信頼性の高いオリジナル教材で安心して学習を進められます。 |

| 受講スタイルにこだわりたい方 | WebとDVDの両受講形式に対応しているため、自分の学習環境や好みに合わせて柔軟に学べるのが魅力です。 |

| お得に受講したい方 | 「春の入学キャンペーン」では最大15,500円の割引が適用され、さらに教育訓練給付制度も利用可能。費用を抑えながら効果的に学習できます。 |

宅建通信講座のおすすめを比較!費用・合格実績・サポート内容の比較一覧表

ここまで紹介したおすすめの宅建通信講座は、それぞれ費用やサポート内容などが異なります。そこで、ここでは宅建通信講座のおすすめを費用・サポート内容・合格実績で比較していきます。

| 講座名 | 費用目安 | サポート内容 | 合格実績 |

| フォーサイト | 初学者向け:59,800円〜69,800円 経験者向け:52,980円 | ・メール質問対応 ・eラーニング「ManaBun」 ・eライブスタディ(ライブ授業) ・学習スケジュール管理 | 合格率79.3%(2024年度) ※全国平均の約4.26倍 |

| ユーキャン | 一括払い:59,000円 分割払い:4,970円×12回 (12か月) | ・7回までの添削あり(模擬試験1回を含む) ・1日3問までの質問あり ・動画講義、デジタルテキスト、WEBテスト、スケジュール管理機能などのWeb学習対応 ・スマホ学習対応 | 10年間の合格者数:12,900名超 |

| アガルート | 76,780円〜129,800円 | ・学習導入オリエンテーション ・質問サービス「KIKERUKUN」 ・スマホ演習「TOKERUKUN」 ・月1回ホームルーム動画 | 合格率66.26%(2024年度) |

| 東京リーガルマインド(LEC) | 78,000円〜137,500円 | ・質問制度「教えてチューター」 ・マルチデバイス対応eラーニング ・学習管理機能 | 合格率75.2%(2024年度) |

| クレアール | 27,800円〜53,816円 | ・メール/FAX質問(無制限※一部除く) ・Vラーニングシステム ・効率重視カリキュラム | 合格率55.7%(2023年度) |

| スタディング | 14,960円〜29,800円 | ・AI復習問題機能 ・勉強仲間機能 ・Q&Aチケット(一部コース) | 合格者数1,085名(2023年度) |

| 資格の大原 | 98,000円〜123,500円 | ・メール/電話質問対応 ・学習進捗フォロー ・最新試験対応教材 | 公式発表なし |

| 宅建学院 | 29,700円〜115,500円 | ・メール/電話質問対応 ・オリジナル教材 ・Web/DVD選択可 | 合格率:全国平均の3.5倍(講座別) |

宅建の通信講座を受けるメリット

宅建試験は独学でも挑戦可能な資格ですが、決して難易度がやさしい試験ではありません。独学では途中で挫折してしまう人も少なくないため、合格の可能性を高めるのであれば、宅建の通信講座を検討してみてください。

ここでは、宅建の通信講座を受けるメリットを解説していきます。

- 宅建業法から優先的に攻略できる【得点源を効率的に対策】

- 権利関係の理解が深まる【契約・相続・担保のつまずきも解消】

- 法改正・出題傾向の変化に即した最新対策が可能

- 法令上の制限や税もスキマ時間で学習しやすい【動画・アプリ活用】

- 費用を抑えつつ、模試や質問サポートで合格力アップ

なお、当記事では実際に宅建通信講座を利用した人にアンケート・インタビュー行った結果も掲載しています。ここでは、宅建通信講座を利用したメリットとともに体験談も紹介していきます。

宅建業法から優先的に攻略できる【得点源を効率的に対策】

宅建試験では「宅建業法」が全50問中20問を占める、まさに最大の得点源です。しかもこの分野は出題傾向が安定しており、過去問演習と基本理解で高得点を狙える分野でもあります。

通信講座ではこの「宅建業法」を軸に学習が始まるカリキュラムが多く、得点しやすい単元からスムーズにステップアップできます。独学だと、科目の順番を間違えて「いきなり民法に手を出して挫折」というケースも少なくありません。

宅建通信講座では、法律初心者でも理解しやすい順番で学習が進められるため、早期に「合格点が見えてくる」感覚が得られるのも大きなメリットです。

実際に今回実施したアンケートでは、次のような声がありました。

権利関係の理解が深まる【契約・相続・担保のつまずきも解消】

宅建受験生のつまずきやすいポイントは「権利関係(民法)」です。契約の成立要件や解除・取消しの違い、相続分の計算、抵当権と根抵当権の違いなど、普段の生活ではなじみのない法律知識が問われます。

たとえば、宅建試験のつまづきやすい権利関係については下記が挙げられます。

| つまづきやすい点 | 概要 |

| 契約の成立や解除のルール | 条文上の要件と効果を混同しやすく、似た言葉の整理が不十分だと得点につながらない。 【具体例】 ・売買契約は口頭でも成立するのか ・解除と取消しの違いは何か |

| 相続や共有に関する知識 | 民法の割合や同意要件は細かいため、正確に覚えていないと正しい選択肢を選びづらい。 【具体例】 ・親が亡くなった場合に子どもが何分の何を相続するのか共有不動産の処分には誰の同意が必要か |

| 抵当権や担保物権の仕組み | 普段の生活では馴染みがなく、条文のイメージが湧きにくい。 【具体例】 ・抵当権と根抵当権の違い抵当権の実行によって第三取得者にどう影響するか |

独学だと「条文を読んでもピンとこない」「似た用語の違いが曖昧なまま進んでしまう」といった状態に陥りがちです。

宅建通信講座では、これらの論点を具体的な事例や図解を使って丁寧に解説してくれるため、「なるほど、そういうことか!」と腑に落ちる理解が得られます。また、講師に質問できるサポート体制がある講座を選べば、疑問を放置せずに前に進める点も安心です。

実際に今回実施したアンケートでは、次のような声がありました。

法改正・出題傾向の変化に即した最新対策が可能

宅建試験は法改正の影響を受けやすい資格です。たとえば近年では「相続法改正」や「成年年齢引き下げ」に伴い、出題内容にも変化が見られました。こうした最新の動きに対応するには、情報収集力が不可欠です。

通信講座であれば、最新の法改正に対応した教材や講義が常に提供されるため、「古い知識で勉強していた」というミスを防げます。

また、毎年の出題傾向の変化にも即対応し、「今年の出題が濃厚な分野」に重点を置いたカリキュラムで、合格に直結する学習ができます。

実際に今回実施したアンケートでは、次のような声がありました。

法令上の制限や税もスキマ時間で学習しやすい【動画・アプリ活用】

「法令上の制限」や「税・その他」の分野は、覚えるべき数字や用語が多く、苦手意識を持ちやすいパートです。たとえば「建ぺい率や容積率の数字を覚えられない」「登録免許税の税率が頭に入らない」といった悩みは、受験生にとってあるあるです。

宅建通信講座では、これらを短い動画で繰り返し学べるコンテンツや、暗記用アプリが用意されているため、通勤・家事・育児の合間にも自然と知識が定着します。

特に社会人や主婦の方にとって「まとまった時間がとれない」という悩みを解決できる点は大きな強みです。

実際に今回実施したアンケートでは、次のような声がありました。

費用を抑えつつ、模試や質問サポートで合格力アップ

通学型の予備校では20万円以上かかることも珍しくありませんが、宅建通信講座なら5万円前後〜10万円以下で始められる講座も多く、費用対効果が高いのが魅力です。

「安いから不安」と思われるかもしれませんが、模擬試験や添削課題、質問制度など充実したサポートがある講座も多数存在します。

たとえば「権利関係の記述問題で毎回点が伸びない」「模試で自分の弱点が分からない」といった声にも、個別サポートでしっかり対応できるのが通信講座の強みです。

実際に今回実施したアンケートでは、次のような声がありました。

宅建の通信講座を選ぶ時のポイント

宅建の通信講座には、料金やカリキュラム、サポート体制など、さまざまな違いがあります。

「よく聞く名前だから」「安かったから」などという理由のみで選んでしまうと、自分の特性にマッチせず「なんか思っていた感じと違った…」と学ぶモチベーションを逆に低下させてしまうことも。

料金以外にも受講期間やサポート体制の詳細、合格実績なども実はとても重要なチェックポイントです。

自分のライフスタイルや学習レベルに合った講座を選ぶことで、学習の効率も高まり、資格取得への近道にもなります。

この項目では、宅建の通信講座を選ぶ際に押さえておきたいポイントについて、それぞれ詳しく解説していきます。

初めて宅建に挑戦する人は初学者向けコースがあるか確認

宅建の資格取得に初めて挑戦する人は、初学者向けのコースが用意されているかを必ず確認しましょう。

初学者向けのコースは基礎から丁寧に解説してくれる講座や、法律用語がわからなくても理解できる入門用のカリキュラムにより、何から学んだらいいか分からない初心者でも学習のスタートがスムーズになります。

特に権利関係においては、難しい専門用語を使うのではなく具体例をもって分かりやすい言葉などで講義するなどで知識を身につけて行けるコースとなっていることが多いです。

受講料の価格を比較する

通信講座を受けたい時に、やはり一番気になるのが受講料金です。

宅建の通信講座にはさまざまなコースがあり、料金も講座によって大きく異なります。

そこで、まずは「できるだけ安い講座を選びたい」と考える方も多いでしょうが、見落としてはならないのがコースの内容です。

宅建の通信講座の中には基礎知識を網羅した教材で学べるコースと、演習問題や試験直前対策まで盛り込まれているコースが用意されていることが多いです。

当然、後者のコースの方が価格は高めとなりますが、どうせ受講するなら徹底的に対策できるコースのが良いと思うかもしれません。

しかし、安めのコースを選んで基礎知識を抑えつつ過去問などは別の教材で対策するといった選択肢もあります。

必ずしも通信講座で用意される教材が自分に合っているとは限らないという事を頭に入れたうえで、自分にとってベストなコースはどれかを決められると良いです。

「資格取得のために頑張る気持ちはあるけれど、できる限り予算は抑えたい」そんな方こそ、料金と内容をしっかり比較することが大切です。

ちなみに、ざっくりとですが宅建の通信講座の費用は安いコースで2万円前後、カリキュラムやサポート、保証が徹底しているコースでは10万円近くになることもありますので、よくコースやプラン内容を確認しておきましょう。

割引キャンペーンや返金制度があるかも要確認!

宅建の通信講座の中には受講料の割引キャンペーンが実施されていたり、不合格だった場合の全額返金保証制度があったり金銭的な部分でサポートされている講座もあります。

少しでも金銭的な負担を減らしたいと思うのであれば、これらを活用しない手はないので必ず申し込む前に調べておくとよいでしょう。

サポート内容や保証制度を確認する

宅建の通信講座を選ぶ際に、サポート内容や保証制度を必ず確認しておきましょう。

前述した全額返金保証制度をはじめ、講師への質問制度、eラーニングでの学習など受講生にとってメリットのあるサポート・保証が用意されています。

自分自身にとってこれは必要だなと思えるサポートや保証を見極め、どこの通信講座を受けるのがベストなのかをよく検討しましょう。

合格実績も参考にしてみよう

宅建の通信講座を選ぶ際には合格実績もみておくと安心です。

通信講座によっては受講した人の試験合格率を公表していることがありますので、迷って選びきれない時の目安のひとつとなります。

また、合格実績のある通信講座を選ぶことで、少しでも気持ちの面で安心して学習を進められるメリットがあります。

宅建は、毎年20万人以上が受験する人気資格でありながら、合格率は例年15~17%程度と決して高くはありません。(後述で詳しく解説)

余計な不安を抱えず、直向きかつ計画的に学習を進めて、合格ラインに入ることに集中することが大切だといえます。

宅建試験の難易度は?過去の合格率から推測

宅建(宅地建物取引士)試験は、不動産分野で人気のある国家資格の1つで、毎年20万人前後が受験をしています。

試験は年に1回実施されており、合格率は例年15〜17%前後で推移しています。これは司法書士や行政書士と比べるとやや高めですが、FPや簿記と比べると合格率は低く、誰でも簡単に受かる試験ではないことが分かります。

2019年〜2024年までの宅建試験の合格率をまとめましたので参考にしてみてください。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2024年 | 241,436人 | 44,992人 | 18.6% |

| 2023年 | 233,276人 | 40,025人 | 17.2% |

| 2022年 | 226,048人 | 38,525人 | 17.0% |

| 2021年 | 209,749人 | 37,579人 | 17.9% |

| 2020年 | 168,989人 | 29,728人 | 17.6% |

| 2019年 | 220,797人 | 37,481人 | 17.0% |

参考:令和 6 年度宅地建物取引士資格試験結果の概要|一般財団法人 不動産適正取引推進機構 試験実施概況(過去10年間)|一般財団法人 不動産適正取引推進機構

※10月試験のみ抜粋

合格率は決して高くなく簡単に受かる試験ではありませんが、毎年ほぼ同程度の数字で推移しているので、合格率の波がなく一定数は確実に合格できる試験ともいえます。

つまり、ある程度の明確な合格ラインがあり、そのラインに入ることを目標にして学習を進めることが大事だといえるでしょう。

宅建試験は「しっかりと計画を立てて学習すれば十分合格を狙える資格」であり、通信講座を利用することで効率的に合格ラインを突破できるのが特徴です。

実際に宅建試験を受けた人へのアンケート

当サイトでは、実際に宅建試験を受けた経験がある人にアンケートを実施しました。具体的には計67人の方に下記の質問に回答してもらいました。

- 宅建試験を初めて受けた結果はどうでしたか?

- 宅建試験の受験にあたっての学習時間はどれくらいですか?

- 宅建試験の学習を始めたのはいつごろですか?

実施したアンケートについて

・アンケート方法:インターネットアンケート

・集計期間:2025年8月3日〜2025年8月23日

・アンケート回答人数:67人

宅建試験を初めて受けた結果はどうでしたか?

実際に宅建試験を受けた経験がある人に、「宅建試験を初めて受けた結果はどうでしたか?」とアンケートをとったところ、下記の結果になりました。

今回のアンケートでは、約26%の人は初回で宅建試験に合格していますが、約73%の人が不合格の結果となっています。前述した通り、やはり宅建試験は難易度が低いわけではないとわかります。

なお、「不合格だった」との回答をいただけた人に対して、「どれくらいの手応えがありましたか?」とアンケートをとったところ、下記の結果となりました。

| あと数点で合格だった | 11人 |

| 半分以上の問題は解けた | 24人 |

| 全体的に難しく手応えがなかった | 14人 |

宅建試験の受験にあたっての学習時間はどれくらいですか?

宅建試験に必要な学習時間は、法律初学者の場合は独学で600時間以上、資格予備校に通う場合で400時間が目安とされています。これはあくまで目安であるため、実際に宅建試験を受けた経験がある人に、「宅建試験の受験にあたっての学習時間はどれくらいですか?」とアンケートをとりました。

今回のアンケートでは、「300〜400時間」「400〜500時間」がボリュームゾーンであり、全体の70%以上を占めています。

宅建試験の学習を始めたのはいつごろですか?

宅建試験の学習を始める時期として、試験月の10月よりも半年前である4月ごろが目安とされています。とはいえ、これは目安にすぎないため、よりリアルな目安を調べるためにも実際に宅建試験を受けた経験がある人に、「宅建試験の学習を始めたのはいつごろですか?」とアンケートをとりました。

今回のアンケートでは、60%以上の人が半年以上前から宅建試験の学習を始めていたことがわかります。

通信講座を活用して宅建試験に合格するための学習ポイント

通信講座は教材が揃っているだけでなく、うまく活用することで合格の可能性を高められます。ここでは、宅建試験に特有のつまずきやすい部分を踏まえながら、学習ポイントを解説していきます。

- 苦手分野を克服する

- 音声講座・スマホアプリなどを活用してスキマ時間も学習できるような体制を整える

- 過去問や模擬試験などでアウトプットの学習も取り入れる

苦手分野を克服する

宅建試験の出題はおおまかに「宅建業法」「民法などの権利関係」「法令上の制限」「税・その他」にわかれています。科目ごとで配点が決まっているため、苦手分野を放置してしまうと合格点に届かない可能性があります。

そのため、通信講座を活用して宅建試験に臨む場合、苦手分野を克服して学習を進めるのがよいでしょう。

あくまで目安ですが、宅建試験の科目ごとに出題数の目安や特徴、つまずきやすいポイントをまとめましたので参考にしてみてください。

| 科目 | つまずきやすいポイント |

| 宅建業法 | ・35条書面と37条書面の違い ・媒介契約の種類、報酬額の上限 |

| 民法などの権利関係 | ・契約の解除と取消しの区別 ・代理・相続の扱い ・担保物権の仕組み |

| 法令上の制限 | ・建ぺい率・容積率の計算 ・都市計画法の開発許可の要否 |

| 税・その他 | 登記・固定資産税などの細かい知識問題 |

通信講座では、分野別の小テストや過去問演習を繰り返せるため、自分の苦手分野の把握がしやすいです。

わからない箇所があれば「講師の解説を聞き直す」「直接質問をする」などの対策をとり、苦手分野を徹底的に克服することで宅建試験の合格が近づくことでしょう。

音声講座・スマホアプリなどを活用してスキマ時間も学習できるような体制を整える

宅建試験は出題範囲が広いため、毎日少しずつ学習を進めることも大切です。通学がない通信講座だからこそ、音声講座・スマホアプリなどを活用してスキマ時間に学習を進めていきましょう。

◯スキマ時間を活用した学習の例

- 通勤電車:音声講義を倍速で聞いて復習する

- 昼休み:アプリで一問一答を解く

- 就寝前:誤答をノートにまとめておき、どの部分で迷ったかを確認する

なお、通信講座のリスクとして「講座動画を見ただけで勉強した気になってしまう」ことがあります。これを防ぐには「講義を1本見たら必ず3問解く」のようなインプットとアウトプットの反復を習慣にすることが効果的です。

過去問や模擬試験などでアウトプットの学習も取り入れる

宅建試験に合格するためには、知識をただ覚えるだけでは不十分です。実際の試験では、条文や制度の内容を言い換えて出題されることも多いため、受験までに正しい知識を使える形にしておく必要があります。

媒介契約に関する問題を例にあげれば、本来は「契約を結んだ際には書面を交付しなければならない」と規定されているのに対して、問題文では「提示すればよい」と書き換えられるケースもあります。

このように、宅建試験では言葉のニュアンスを見抜く力も合否に影響するのです。そのため、宅建の通信講座を利用する場合、「講座動画をみる」のようなインプットだけでなく、アウトプット学習を繰り返すことが大切です。

◯アウトプット学習の流れの例

| 1. 肢別過去問で論点ごとに整理する | 同じテーマの問題をまとめて解き、言い回しの違いに強くなる。 |

| 2. 年度別過去問で本番形式を体験する | 120分の制限時間で解き、実際の試験の感覚を掴む。 |

| 3. 模擬試験で弱点を分析する | 点数だけでなく、「どの表現で迷ったか」「なぜ誤答したか」などを振り返る。 |

| 4. 翌週の学習計画に反映させる | 間違えたテーマを通信講座の解説や小テストで重点的に復習する。 |

アウトプット学習の流れとしては、まずは肢別過去問で論点ごとに整理し、選択肢の言い換えに強くなることから始めてみてください。そのうえで、年度別の過去問や模擬試験で120分の本番形式に慣れることが重要です。

模試の結果は点数を見るだけでなく、どの表現で迷ったか・なぜ誤答したかを振り返る材料にして、翌週の学習計画に反映させましょう。

宅建試験の内容・日程・合格基準点

宅建試験では出題範囲や試験方式が法律で定められているため、基本的な枠組みは毎年大きく変わりません。ここでは、宅建試験の受験を控える方が知っておくべき「内容」「日程」「合格基準点」をお伝えしていきます。

宅建試験の内容

宅建試験は「宅地建物取引業法第16条第1項」という法律に基づいて実施されます。50問・マークシート方式で行われ、出題分野は大きく4つに分かれています。

| 科目 | 概要 | 出題数の目安 | 具体例 |

| 宅建業法 | 宅地建物取引業法に関する問題。出題比率が最も高く、得点源にしやすい分野。 | 約20問 | 重要事項説明、35条書面・37条書面、業務上の規制 など |

| 民法などの権利関係 | 民法を中心に、不動産取引に関わる法律の知識が問われる。難易度が高く、受験生が苦手としやすい。 | 約14問 | 売買契約、相続、抵当権、借地借家法 など |

| 法令上の制限 | 不動産の利用や開発を制限する各種法令。数字や暗記が多い分野。 | 約8問 | 都市計画法、建築基準法、国土利用計画法 など |

| 税・その他 | 税金や登記などの知識を問われる。比率は低いが、確実に得点すべき分野。 | 約8問 | 不動産取引に関する税金・価格査定・地価公示・不動産登記法 など |

参考:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「宅建試験の概要」

宅建試験の日程は例年10月の第3日曜日に実施される

宅建試験は、毎年全国一斉に行われる国家試験です。実施日は例年10月の第3日曜日であり、令和7年(2025年)は「10月19日(日)の13時〜15時」で試験が行われます。

- 試験時間:午後1時〜午後3時(120分)

- 試験方式:50問・四肢択一(マークシート方式)

- 実施機関:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が国土交通大臣の委託を受けて実施

宅建試験は原則として年1回の実施です。過去には令和2年度・令和3年度に限り10月と12月の2回実施されたことがありましたが、基本は10月試験の1度です。

宅建試験の合格基準点は例年35点〜37点程度

宅建試験は全50問の四肢択一形式で実施され、例年35点〜37点程度を正答することが合格の目安とされています。得点率にすると、おおよそ70%前後の正答が求められる計算です。

ただし、合格基準点は固定ではなく、年度によって若干の変動があります。2020年〜2024年の合格基準点をまとめましたので参考にしてみてください。

| 年度 | 合格基準点 |

| 令和6年度(2024年) | 37点 |

| 令和5年度(2023年) | 36点 |

| 令和4年度(2022年) | 36点 |

| 令和3年度(2021年)※10月試験 | 34点 |

| 令和2年度(2020年)※10月試験 | 38点 |

参考:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「試験実施概況(過去10年間)」

これは、試験の難易度や受験者全体の正答率などを考慮して毎年合格ラインとなる正答率が調整されているためです。そのため、どの年度であっても最高正答率を目指すことが合格のために重要といえます。

まとめ

宅地建物取引士試験に合格するためには、計画的かつ効率的な学習が求められます。近年では、各社が提供する通信講座や予備校の講座が充実しており、自分に合った学習スタイルを選びやすくなっています。

費用やサポート体制、合格実績、学習ツールの使いやすさなどを比較し、自分のライフスタイルや目的に合った講座を選ぶことが、学習継続と合格への近道につながります。

まずは各講座の公式サイトを確認し、無料体験や資料請求などを通じて、具体的なイメージを掴んでみると良いでしょう。