社労士通信講座おすすめ10選!人気で合格率が高い通信講座はどこ?

2026.01.12

最終更新日: 2026.01.27

本ページにはプロモーションが含まれています。

「社労士の資格に興味はあるけど何から始めればいいのか分からない」 「独学で挑戦したけど、挫折した経験がある」 このように、資格取得への意欲と不安の間で揺れている方も多いのではないでしょうか。

社労士試験は専門性が高く、独学での合格は簡単ではありません。 だからこそ、限られた時間を有効に使って学習を進められる通信講座が、多くの受験者に選ばれています。

とはいえ、いざ調べてみると「種類が多すぎてどれがいいのか分からない」という声もよく聞きます。

この記事では、そんな不安や疑問を持つあなたのために、初学者や再チャレンジを目指す方におすすめの社労士通信講座を厳選してご紹介します。

また、当サイトで実際に社労士試験に合格した人へアンケートを行った結果も紹介しますので、社労士試験の受験を検討している場合には参考にしてみてください。

□当記事で紹介する通信講座の一覧

| 通信講座名 | おすすめな人 |

| アガルート | ・本気で1年以内の合格を目指している人 ・テキストの網羅性を重視したい人 ・サポートや個別指導を重視したい人 ・高品質な動画講義でインプット重視の学習をしたい人 ・合格実績を重視したい人 ・全額返金特典でモチベーションを挙げたい人 |

| クレアール | ・忙しいけど最小限の勉強量で合格したい人 ・独自メソッドに基づく効率重視の学習がしたい人 ・質問対応やサポートを最大限活用したい人 ※「非常識合格本」無料プレゼントキャンペーン中 |

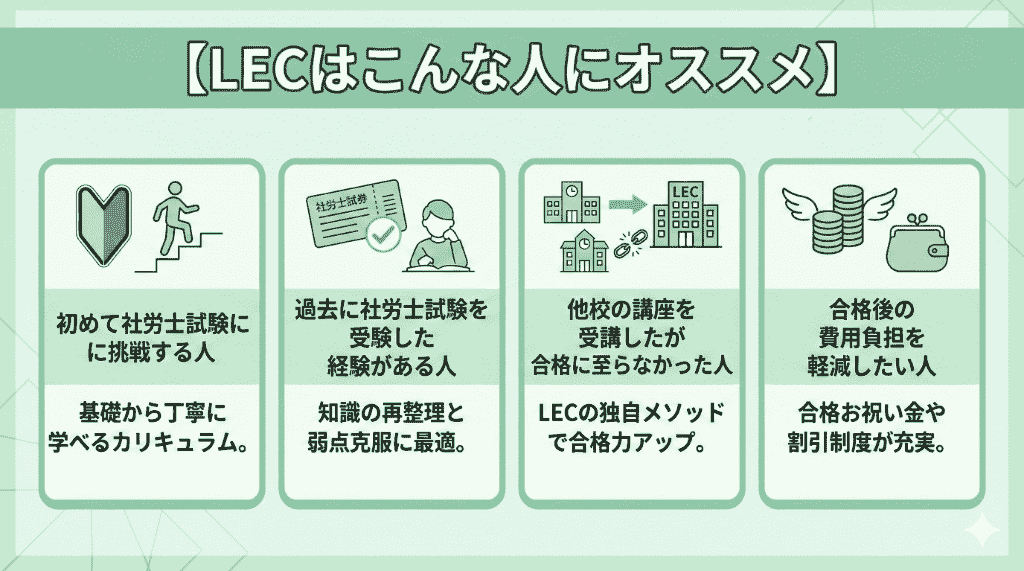

| LEC東京リーガルマインド | ・初めて社労士試験に挑戦する人 ・過去に社労士試験を受験した経験がある人 ・他校の講座を受講したが合格に至らなかった人 ・合格後の費用負担を軽減したい人 |

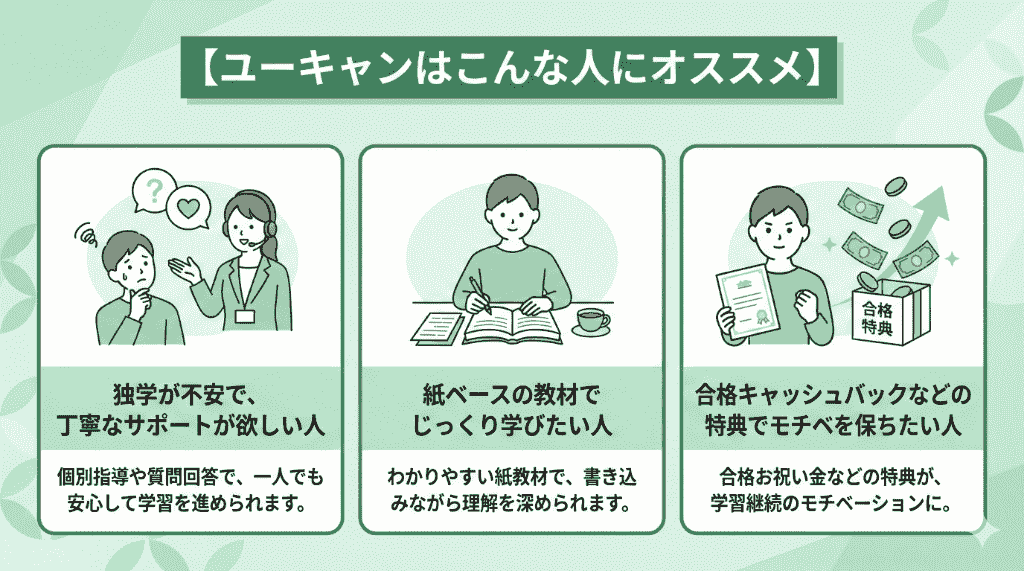

| ユーキャン | ・独学が不安で、丁寧なサポートが欲しい人 ・紙ベースの教材でじっくり学びたい人 ・合格キャッシュバックなどの特典でモチベを保ちたい人 |

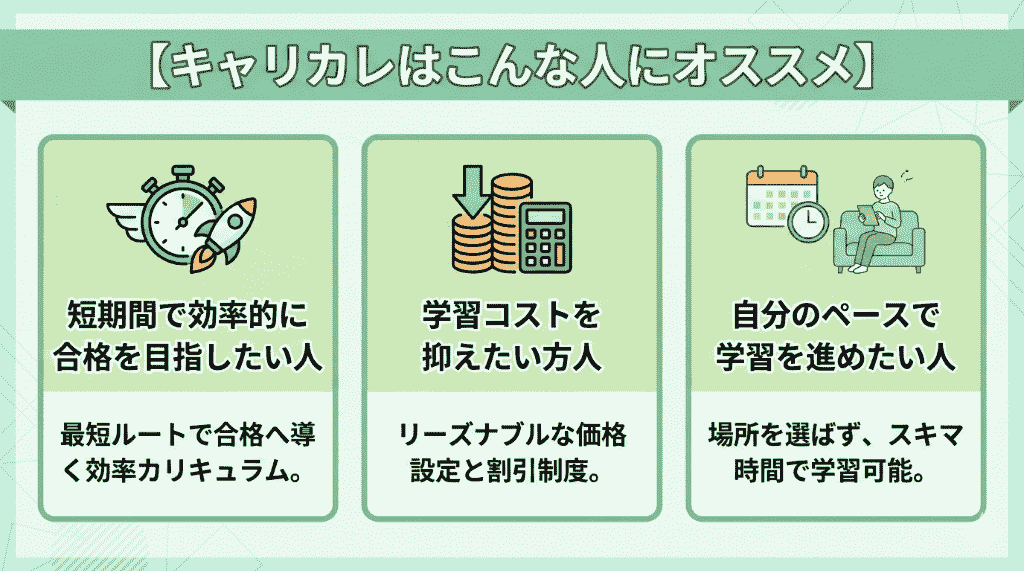

| キャリカレ | ・短期間で効率的に合格を目指したい人 ・学習コストを抑えたい方人 ・自分のペースで学習を進めたい人 |

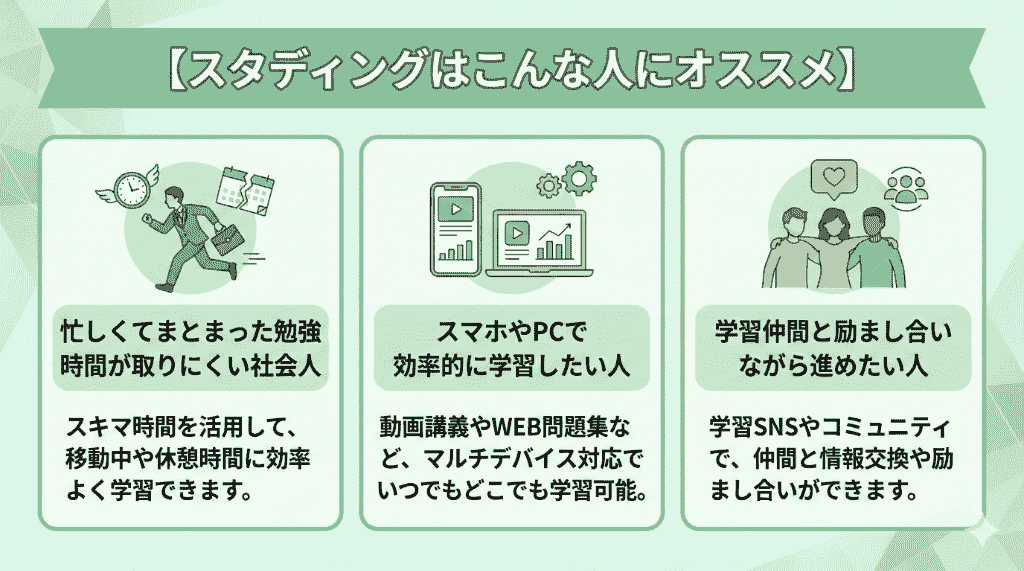

| スタディング | ・忙しくてまとまった勉強時間が取りにくい社会人 ・スマホやPCで効率的に学習したい人 ・学習仲間と励まし合いながら進めたい人 ※スタディングすべての講座で使える15%OFFキャンペーン中(2026年1月31日まで) |

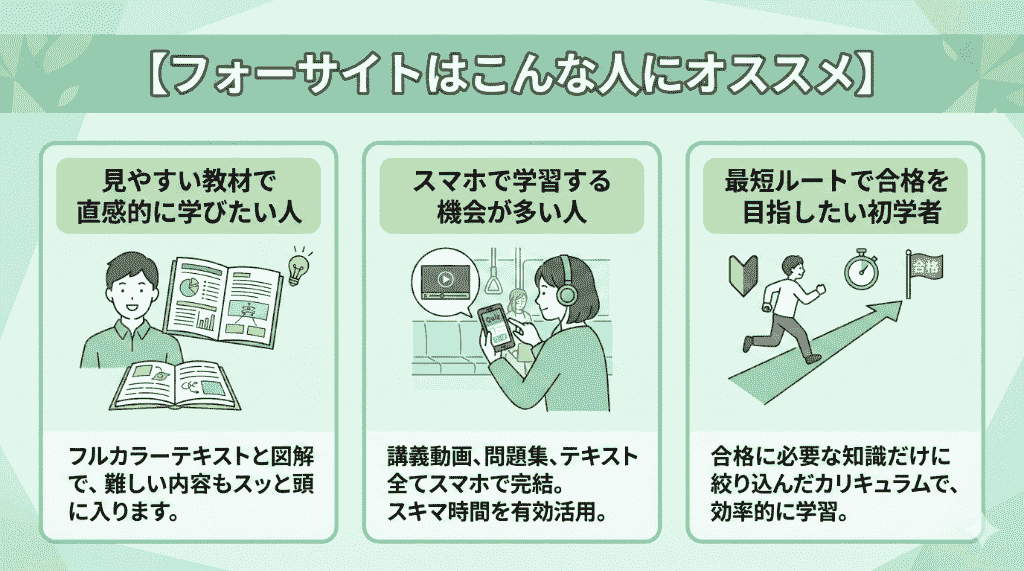

| フォーサイト | ・見やすい教材で直感的に学びたい人 ・スマホで学習する機会が多い人 ・最短ルートで合格を目指したい初学者 |

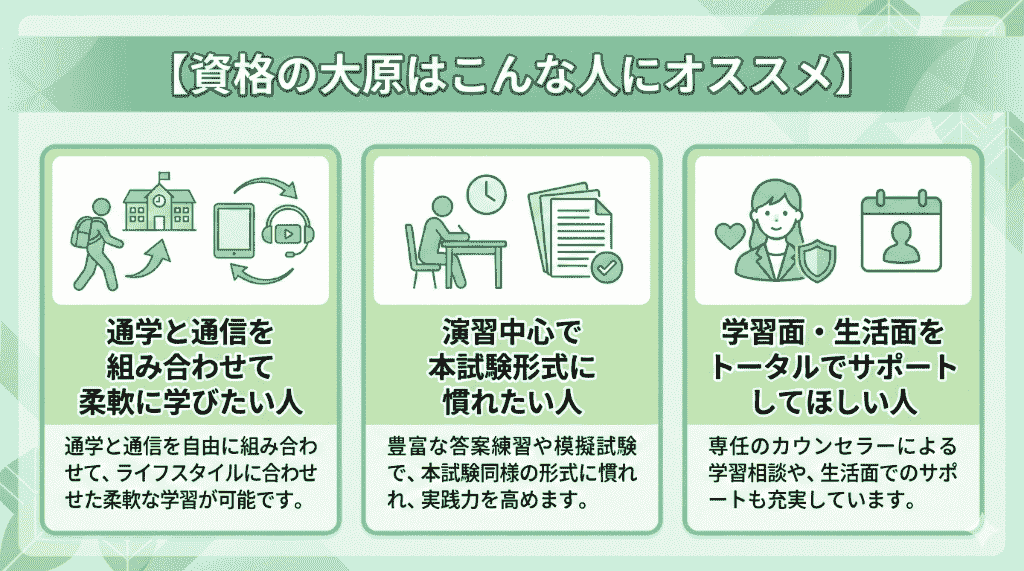

| 資格の大原 | ・通学と通信を組み合わせて柔軟に学びたい人 ・演習中心で本試験形式に慣れたい人 ・学習面・生活面をトータルでサポートしてほしい人 |

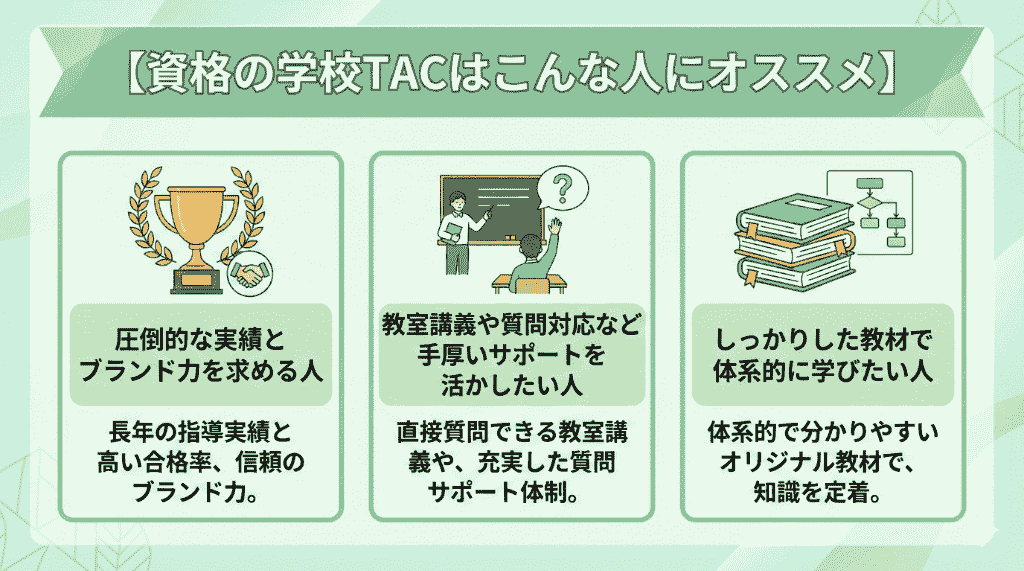

| 資格の学校TAC | ・圧倒的な実績とブランド力を求める人 ・教室講義や質問対応など手厚いサポートを活かしたい人 ・しっかりした教材で体系的に学びたい人 |

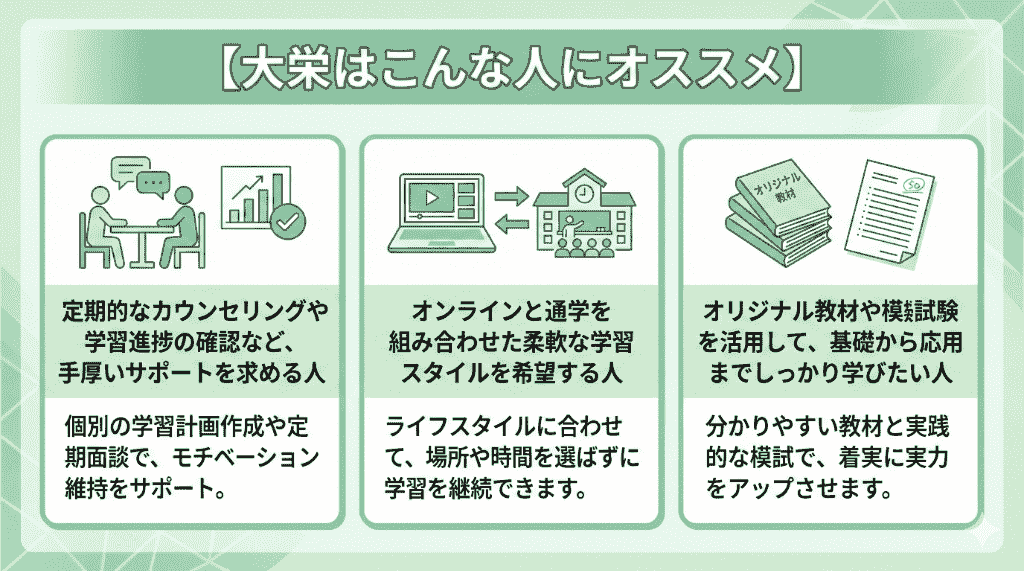

| 大栄 | ・定期的なカウンセリングや学習進捗の確認など、手厚いサポートを求める人 ・オンラインと通学を組み合わせた柔軟な学習スタイルを希望する人 ・オリジナル教材や模擬試験を活用して、基礎から応用までしっかり学びたい人 |

目次

社労士試験の難易度!合格率は高い・低い?

社労士試験は、国家資格の中でも合格率が一桁台とされる難関資格の1つです。実際、厚生労働省が公表している社労士試験の合格者数の推移をみても、例年の合格率は一桁程度であることがわかります。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和5年 | 42,741人 | 2,720人 | 6.4% |

| 令和4年 | 40,633人 | 2,134人 | 5.3% |

| 令和3年 | 37,306人 | 2,937人 | 7.9% |

| 令和2年 | 34,845人 | 2,237人 | 6.4% |

| 令和元年 | 38,428人 | 2,525人 | 6.6% |

参考:厚生労働省「合格者数等の推移(過去10年)・第55回社会保険労務士試験合格者の年齢別・職業別・男女別構成」

令和元年〜5年までの合格率を見ると、例年5%〜7%前後で推移しており、受験者のおよそ15人に1人しか合格できない計算になります。数字だけを見ても難易度の高さがうかがえますが、実際に受験した人からは「想像以上に科目ごとの基準点が厳しい」との声が多いのが特徴です。

社労士試験では、総得点が基準を満たしていても、科目ごとの基準点を下回ると不合格になります。「得意科目で大きく点を稼げたけど、他の科目であと1点足りなかった」というケースは社労士試験で起こり得ることです。

また、出題範囲が「労働法」「社会保険法」「労務管理・一般常識」など幅広いため、単に暗記するだけではなく、最新の法改正や統計データに対応できるかどうかも合否を左右します。

つまり、社労士試験は合格率が低いだけでなく、「出題範囲の広さ」「基準点制度の厳しさ」「年度ごとの出題傾向の変動」が重なり合うために、難易度が高い試験と言えます。

社労士の勉強は通信講座と独学のどちらが良い?通信講座を利用するメリット

社労士試験は難易度が高いとはいえ、「独学では絶対に合格できない」というわけではありません。市販のテキストや過去問集を駆使して独学で合格する人も実際にいます。

ただし、独学は学習計画から教材の取捨選択、法改正への対応まですべてを自分で管理する必要があり、相応の情報収集力や自己管理力が求められます。

一方で通信講座は、受験に必要な範囲を効率よく学べるようにカリキュラムが設計されており、独学に比べて「時間のロスを減らす」「最新情報を取りこぼさない」といった点で優れています。

そこで、ここからは独学と比較して通信講座を利用するメリットを解説していきます。

- 独学よりも効率よく学習を進められる

- 法改正や出題傾向に合わせて学習を進められる

- サポートを受けながら学習を進められる

独学よりも効率よく学習を進められる

独学の場合、学習順序を誤ると理解が深まらず、結果的に多くの時間を費やしてしまうリスクがあります。

社労士試験の学習でいえば、「労働基準法を飛ばして社会保険科目から入ったため、全体像がつかめず途中で挫折した」というのは起こりやすい例です。

通信講座では、出題頻度や学習のつながりを踏まえたカリキュラムが用意されているため、「どの科目をいつ勉強するか」に迷う必要がありません。学習の指針が示されることで、効率よく合格ラインまで到達できるように学習を進められます。

法改正や出題傾向に合わせて学習を進められる

社労士試験では、最新の法改正がほぼ毎年のように問題として出題されます。

たとえば令和6年度(2024年度)の社労士試験では、労働基準法の改正があったことで労働条件明示の内容が強化され、その内容が試験で出題されています。

特に年金や医療保険制度は毎年のように改正が入るため、誤った情報のまま覚えてしまうと本試験で失点につながります。

通信講座では、最新の法改正を反映した教材が提供され、模試や問題集にも改正内容が盛り込まれています。また過去の出題傾向を分析したうえで「今年狙われやすいテーマ」が解説されることも多く、独学よりも効率よく試験対策を進められます。

サポートを受けながら学習を進められる

独学では「テキストを読んでも意味が分からないまま進めてしまい、理解が追いつかなくなる」というリスクがあります。疑問を放置した結果、基礎がぐらつき応用問題で得点できなかったというケースは典型的な独学の落とし穴です。

通信講座では、質問サポートや学習計画の相談ができる体制が整っている場合が多く、つまずきを早い段階で解消できます。特に社労士試験は条文や判例の理解が欠かせないため、専門家に直接質問できる環境は大きな安心材料になります。

社労士の通信講座おすすめランキング

社会保険労務士(社労士)試験は、労働法・社会保険法・年金制度・一般常識など、科目数が多く法改正も頻繁にある難関国家資格です。

そのため、法律の初学者や働きながら合格を目指す社会人にとっては、限られた時間で効率よく学習できる環境が不可欠です。

特に社労士試験では、試験範囲が広く専門用語も多いため、独学では挫折しやすいのが実情。

その点、体系的なカリキュラムと的確な講義・教材が整っている通信講座なら、初学者でもスキマ時間を活用し安心してスタートできます。

とはいえ、社労士通信講座は数多く存在し、「どれを選べば自分に合っているのか分からない」と悩む人も多いかと思います。

そこでこの項目では、数ある社労士通信講座の中でも特に「学習コースの充実度」と「サポート体制」に注目して、初学者におすすめの通信講座を厳選してご紹介します。

【当記事における社労士通信講座の選定基準】

- 初学者向けの基礎から学べるカリキュラムが整っている

- 学習のインプットとアウトプットがバランス良く設計されている

- スマホやタブレット対応で、スキマ時間を活用できる

- 受講料に対して、総合的なコストパフォーマンスが高い

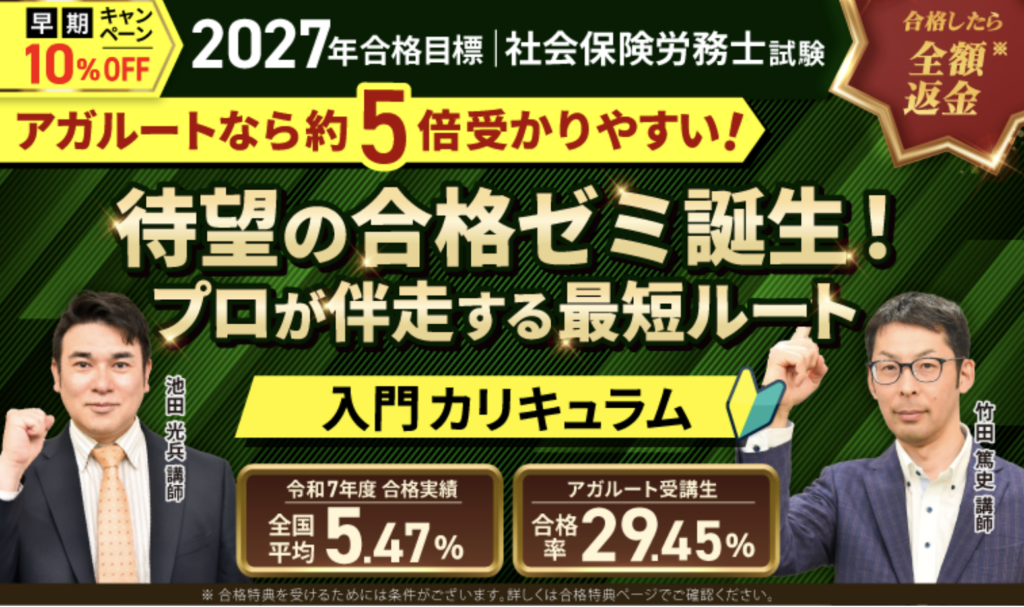

アガルート

出典:アガルート

| 料金目安 | キックオフ社労士:43,780円(税込) 基礎講義&入門総合講義:107,800円(税込)⇨97,020円(税込) 入門総合カリキュラム フル:261,800円(税込)⇨235,620円(税込) 入門総合ライト:184,800円(税込)⇨166,320円(税込) ※2027年合格目標 早期キャンペーン期間限定10%OFF(2026年1月20日(火)~10月29日(木)まで)が適用された料金です。 |

| 受講期間(目安) | 記載なし |

| サポート体制 | 質問制度、オンライン演習サービスなどフォロー制度が充実 【フォロー制度の例】 ・学習導入オリエンテーション ・毎月1回のホームルーム ・講師に直接聞ける質問サービス ・オンライン演習サービス ・短答セルフチェックWebテスト ・バーチャル校舎(自習室利用/交流/学習サポーター/不定期イベント) |

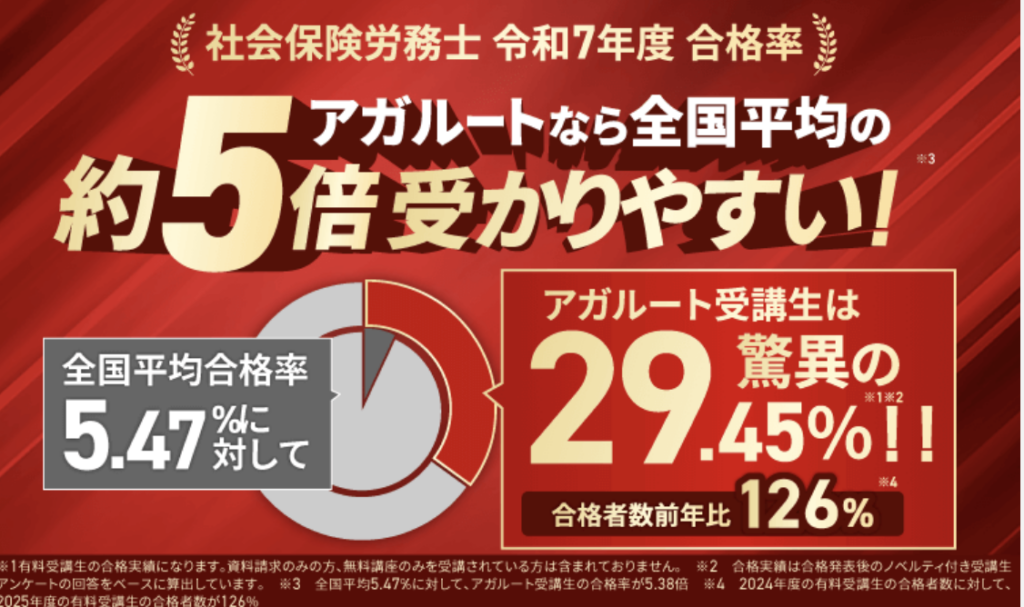

| 合格実績(合格数) | 合格率:29.45% (合格者数前年比126%※) |

| 特典・キャンペーン | ・合格時受講料全額返金 ・合格祝い金30,000円 ・他校乗換割引20%OFFなど各種割引制度 ※アガルートのキャンペーン情報は公式サイトを参考にしてみてください。 |

| 公式サイト | https://www.agaroot.jp/sharo/ |

※有料受講生の合格実績になります。資料請求のみの方、無料講座のみを受講されている方は含まれておりません。

※合格実績は合格発表後のノベルティ付き受講生アンケートの回答をベースに算出しています。

※全国平均5.47%に対して、アガルート講座受講生の合格率が5.38倍。

※2024年度の有料講座受講生の合格者数に対して、2025年度の有料講座の合格者数が126%。

「とにかく合格実績を重視したい」「質の高い講義と手厚いサポートで、最短で合格を掴み取りたい」。そんなあなたにおすすめなのが、アガルートアカデミーです。

※期間限定5%OFFクーポン配布中

Point 1:合格率全国平均の約5倍!出題カバー率90%以上のテキスト!

予備校を選ぶ上で、最も重要な指標の一つが「合格実績」です。

全国平均の約5倍という数字は、合格から逆算して作られた無駄のないカリキュラムと、出題カバー率90%以上を誇るオリジナルテキストの質の高さを物語っています。難解な法律用語も図表でわかりやすく解説されており、「テキストだけで合格できた」という声も寄せられています。

実績、テキストの網羅性を重視し、予備校の教材だけで全て完結させたい人には、アガルートは有力な選択肢です。

Point 2:【通学制予備校レベルの伴走力】挫折させない多角的なサポート体制

通信講座の最大の懸念点は「モチベーション維持」と「疑問の解消」です。アガルートはこの課題に対し、まるでオンライン上に校舎があるかのような手厚いサポート体制で応えています。

| 講師に直接聞けるオンライン質問サービス | 学習中の疑問は、専用システムを通じていつでも講師に直接質問が可能。 いつでも質問をすることができるのでわからない点を放置することなく、安心して学習を進められます。 |

| 仲間と繋がり、孤独感を解消する「バーチャル校舎」 | オンライン自習室や受講生同士の交流の場で、モチベーションを維持できます。孤独になりがちな通信講座のデメリットを解消する画期的なシステムです。 不定期で開催されるイベントにもバーチャル校舎から参加することができます。 |

| 学習のペースを掴める!毎月の「ホームルーム」動画 | 講師が定期的に学習の進め方や法改正などの最新情報を解説。学習のペースメーカーとして機能し、正しい方向へ導いてくれます。 |

このように、質問対応からモチベーション維持まで、多角的なサポートが用意されている点が、アガルートがただのオンライン講座ではない理由です。

Point 3:モチベーションを高める「全額返金」特典

アガルートなら「合格したら、受講料が全額返ってくる」最高の合格特典(※)があります。

「試験合格」という大きな目標に加え、「全額返金」という具体的な目標が加わることで、学習へのモチベーションを最後まで高く維持できると評判があります。

過去の出題傾向を徹底分析したカリキュラムと、合格に直結する無駄のない講義構成で、忙しい社会人でも効率的に学習を進められるのが特長です。 高品質な動画講義は、難解な法律知識もスッと頭に入るような構成で作られ、社労士試験特有の暗記ポイントや出題傾向をしっかりカバー。

さらに、個別サポートや添削指導など、学習に不安を感じたときのフォロー体制も充実しており、独学では得られない安心感があります。 また、合格者には全額返金やお祝い金制度といったインセンティブも用意されており、モチベーション維持にもつながります。

なお、アガルートには最大20%OFFになる様々な割引制度が用意されており、他校乗換割引であれば20%割引されます。さらに、今だけ会員数20万人突破記念5%OFF特別割引を実施中です。

※合格特典には適用条件があります。詳しくはこちらをご確認ください。

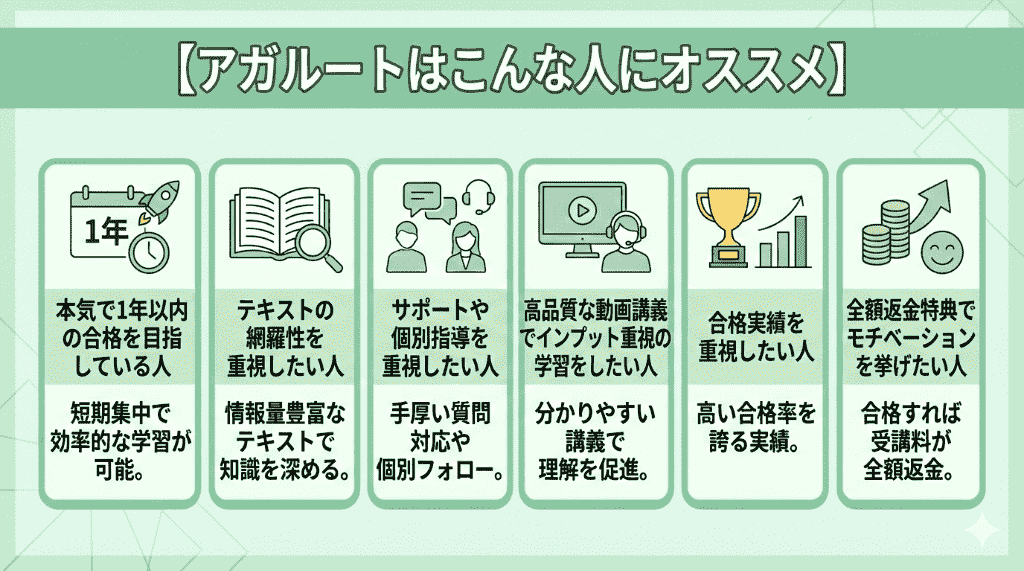

【アガルートはこんな人にオススメ】

- 本気で1年以内の合格を目指している人

- テキストの網羅性を重視したい人

- サポートや個別指導を重視したい人

- 高品質な動画講義でインプット重視の学習をしたい人

- 合格実績を重視したい人

- 全額返金特典でモチベーションを挙げたい人

※期間限定5%OFFクーポン配布中

クレアール

出典:クレアール

| 料金目安 | 中上級セーフティコース:163,900円(税込) 初学者向けカレッジコース:164,000円(税込) 中級パーフェクトコース:209,000円(税込) ※割引あり |

| 受講期間(目安) | 6ヶ月〜12ヶ月 |

| サポート体制 | 質問回数が無制限 |

| 合格実績(合格数) | 200名以上(2024年の合格者数) |

| 特典・キャンペーン | ・合格祝い金100,000円 ・季節ごとの割引キャンペーン ・「非常識合格本」無料プレゼント |

| 公式サイト | https://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/ |

「非常識合格法」で知られるクレアールの社労士講座は、過去問を徹底分析した出題傾向ベースの戦略的カリキュラムが大きな特徴です。

重要度の高い論点に集中し、出題頻度の低い範囲はメリハリをつけて学習することで、限られた学習時間で最大限の成果を出す時短学習を可能にしています。

また、労働法・社会保険法といった主要科目においては、横断整理や体系的理解を重視した講義が展開されており、単なる暗記に頼らない本質的な理解を促します。

質問無制限、合格祝い金制度、割引制度など受講後の支援も充実しており、初学者から経験者まで柔軟に対応できる点も魅力です。

なお、クレアールでは、北村庄吾講師によるベストセラー書籍『社労士試験最短最速!非常識合格法』を、資料請求者に無料プレゼントしています。

本書には、「答案練習は有効に捨てる」「法律は腹八分で仕上げる」など、仕事をしながら短期合格を目指すための非常識な学習ノウハウが凝縮されており、講座のカリキュラム思想を事前に理解することができます。

講座を検討している段階でも、まずは無料で合格戦略の全体像を把握できる点は、クレアールならではの大きなメリットといえるでしょう。

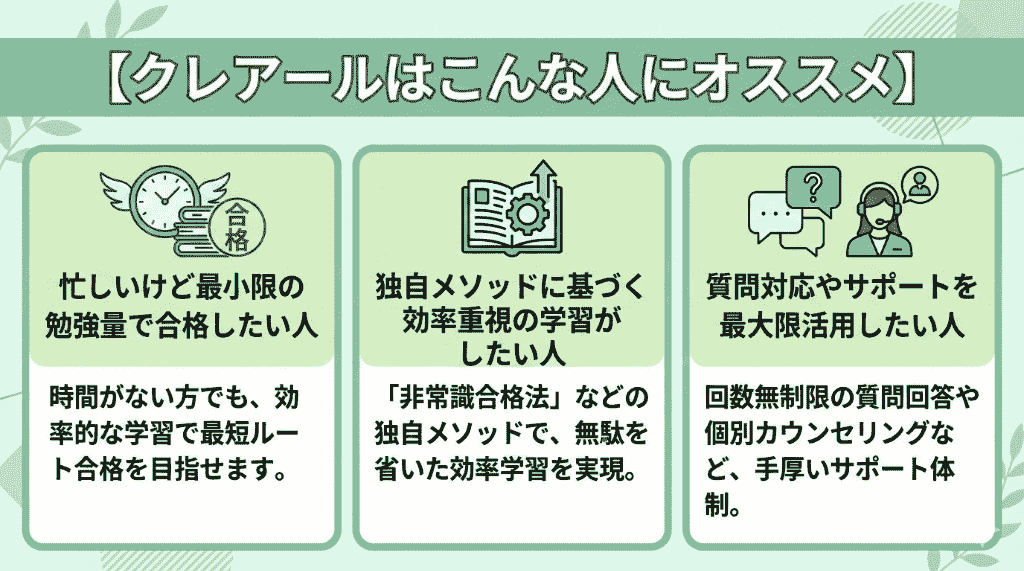

【クレアールはこんな人にオススメ】

- 忙しいけど最小限の勉強量で合格したい人

- 独自メソッドに基づく効率重視の学習がしたい人

- 質問対応やサポートを最大限活用したい人

LEC東京リーガルマインド

| 料金目安 | 合格コース(通信Web):245,000円(税込) 合格コース(通信DVD):285,000円(税込) 年金キーパー+中上級コース(通信Web):254,000円(税込) 年金キーパー+中上級コース(通信DVD):294,000円(税込) ※割引適用前の価格です。 |

| 受講期間(目安) | 約12ヶ月(2025年合格目標) |

| サポート体制 | 学習スタイルオールフリー(通学・Web・DVDの併用可) 教えてチューター(Web質問) テレホンチューター(電話質問) 直接質問サポート(対面相談) 一般常識メルマガ配信 |

| 合格実績(合格数) | 非公表(2023年全日本公開模試・ファイナル模試の延べ申込者数:8,342人) |

| 特典・キャンペーン | 最大40%割引(再受講・受験経験者・他校受講生など) 早期申込特典 資格説明会割引(最大10,000円OFF) 合格者受講料返還制度(条件付きで受講料全額返金) |

| 公式サイト | https://www.lec-jp.com/sharoushi/ |

LECの社労士通信講座は、法律系資格に特化した長年の実績を持つLEC東京リーガルマインドが提供する講座です。

豊富なコースと充実したサポート体制により、初学者から経験者まで幅広い受講生のニーズに対応しています。

特に、学習スタイルの柔軟性や多彩な質問対応、割引制度が充実しているところが特徴です。

【LECはこんな人にオススメ】

- 初めて社労士試験に挑戦する人

- 過去に社労士試験を受験した経験がある人

- 他校の講座を受講したが合格に至らなかった人

- 合格後の費用負担を軽減したい人

ユーキャン

出典:ユーキャン

| 料金目安 | 社会保険労務士合格指導講座:74,000円(税込) |

| 受講期間(目安) | 約7ヶ月 |

| サポート体制 | 添削指導、質問対応あり |

| 合格実績(合格数) | 過去10年間で1,801名の合格者 |

| 特典・キャンペーン | 合格で受講料全額キャッシュバック |

| 公式サイト | ユーキャン公式サイト |

ユーキャンの社労士講座は、長年の運営実績と初心者にもやさしい教材設計で、安定した人気を誇ります。

紙のテキスト中心に、要点を押さえた映像講義、添削課題など、通信教育の王道を行くスタイルで、基礎から着実に理解を積み上げられます。

【ユーキャンはこんな人にオススメ】

- 独学が不安で、丁寧なサポートが欲しい人

- 紙ベースの教材でじっくり学びたい人

- 合格キャッシュバックなどの特典でモチベを保ちたい人

キャリカレ

出典:キャリカレ

| 料金目安 | Aコース(学習サポート期間試験終了+2ヶ月):98,800 円(税込) Bコース(学習サポート期間試験終了+1ヶ月)93,800円(税込) Cコース(学習サポート期間試験終了まで): 88,800円(税込) ※割引適用前の価格です。 |

| 受講期間(目安) | 標準6ヶ月(最長3年2ヶ月まで無料延長可能) |

| サポート体制 | 専任の講師陣による個別サポートや、疑問点をすぐに解消できるオンライン質問システム、定期的な進捗確認など、学習継続を後押しする手厚いフォロー体制があります。 |

| 合格実績(合格数) | 非公表(合格率・合格者数の公式発表なし) |

| 特典・キャンペーン | 不合格時の全額返金保証(条件あり) 合格者は2講座目無料(対象講座のみ) 8日以内の返品保証制度 |

| 公式サイト | https://www.c-c-j.com/course/status/sharoushi/ |

キャリカレの社労士通信講座は、短期間での合格を目指す方に最適なカリキュラムと、充実したサポート体制が特徴です。

特に、質問メール無制限や添削指導、長期学習サポートなど、学習を継続しやすい環境が整っています。

また、不合格時の全額返金保証や、合格者への2講座目無料特典など、学習者のリスクを軽減する制度も充実しています。

【キャリカレはこんな人にオススメ】

- 短期間で効率的に合格を目指したい人

- 学習コストを抑えたい方人

- 自分のペースで学習を進めたい人

スタディング

出典:スタディング

| 料金目安 | 合格コース フル:89,800円(税込) 合格コース レギュラー:74,800円(税込) 合格コース ミニマム:61,800円(税込) ※スタディングで使える15%OFFキャンペーン中(2026年1月31日まで) |

| 受講期間(目安) | 記載なし |

| サポート体制 | オンラインで学習が完結 勉強仲間機能あり 合格お祝い金制度 |

| 合格実績(合格数) | 合格率30.96%(2024年) |

| 特典・キャンペーン | ・合格祝い金10,000円 ・スタディングで使える15%OFFキャンペーン中(2026年1月31日まで) |

| 公式サイト | スタディング公式サイト |

スタディングは、完全オンライン完結型の社労士通信講座で、忙しい社会人や主婦の方でも学びやすい「スキマ時間学習」に特化した設計が大きな特徴です。

動画講義は、要点をギュッと凝縮した短時間集中型。通勤中や家事の合間など、ちょっとした空き時間でも効率よく学べるよう工夫されています。

AIを活用した復習機能により、自分の苦手分野を自動で分析・対策してくれるので、無駄のない学習が可能となっています。

また、受講生同士で交流ができる勉強仲間SNSなど、モチベーション維持をサポートする仕組みも充実。ひとりで学ぶ通信講座でも「孤独感なく続けられる」通信講座だといえるでしょう。

なお、スタディングでは合格者30,000人突破記念として、新年応援15%OFFクーポンプレゼントのキャンペーンが実施されています。キャンペーンは2026年1月31日まで実施されており、スタディングのすべての商品が15%オフで購入が可能です。

クーポンを利用することでお得に社労士講座を受けられる機会ですので、スタディングの利用を検討している場合にはチェックしてみてください。

【スタディングはこんな人にオススメ】

- 忙しくてまとまった勉強時間が取りにくい社会人

- スマホやPCで効率的に学習したい人

- 学習仲間と励まし合いながら進めたい人

フォーサイト

出典:フォーサイト

| 料金目安 | バリューセット1:78,800円(税込) バリューセット2:113,800円(税込) バリューセット3:122,800円(税込) |

| 受講期間(目安) | 最短5ヶ月 |

| サポート体制 | スマホ学習対応、質問対応あり |

| 合格実績(合格数) | 27.7%(2024年の合格率) |

| 特典・キャンペーン | 合格祝いとしてAmazonギフトコード最大2,000円分プレゼント |

| 公式サイト | フォーサイト公式サイト |

フォーサイトは、フルカラーテキストと図解中心の教材に定評がある、視覚的に理解しやすい教材で学びやすさ重視の通信講座です。

eラーニング「ManaBun」でのスマホ学習も対応し、人それぞれのライフスタイルに合わせて学習を進めることができるのも魅力。

また、カリキュラムは短期間合格を目指す設計がされており、高得点を目指すことよりも合格点に達することに重きをおいているため、無駄なく効率的な資格取得を期待できます。

【フォーサイトはこんな人にオススメ】

- 見やすい教材で直感的に学びたい人

- スマホで学習する機会が多い人

- 最短ルートで合格を目指したい初学者

資格の大原

出典:資格の大原

| 料金目安 | 社労士合格コース 基礎+直前対策:249,000円(税込) 速修コース:229,000円(税込) 中上級者合格コース:203,000円(税込) |

| 受講期間(目安) | 約12ヶ月 |

| サポート体制 | プロ講師による徹底指導、教室利用可 |

| 合格実績(合格数) | 689名(第56回社会保険労務士試験) |

| 特典・キャンペーン | ・本試験経験者割引20%OFF ・50歳以上応援割引10%OFF ・再受講割引30%OFF ・大原受講生割引3%OFF |

| 公式サイト | https://www.o-hara.jp/course/sharoshi/sha_online_course |

資格の大原は、通学・通信のどちらも選べる大手スクールで、長年の実績と講師陣の質が強みです。

答練(演習)や模試も豊富で、得点力アップと本試験対応力が身につきやすいカリキュラムです。

また、最新の試験傾向を反映したオリジナル教材を用いるため、試験対策における不安を最小限に抑えられます。

実力派講師が監修する最新の教材を使って試験に臨むことができるのは、大きなメリットとなります。

【資格の大原はこんな人にオススメ】

- 通学と通信を組み合わせて柔軟に学びたい人

- 演習中心で本試験形式に慣れたい人

- 学習面・生活面をトータルでサポートしてほしい人

資格の学校TAC

出典:資格の学校TAC

| 料金目安 | 社労士本科生Plus:239,000円(税込) 社労士本科生:214,000円(税込) 速修本科生:189,000円(税込) |

| 受講期間(目安) | 約12ヶ月 |

| サポート体制 | 教室質問無制限、質問メール60回、自習室利用可 |

| 合格実績(合格数) | 合格率41.1%(2024年) |

| 特典・キャンペーン | ・早割キャンペーン ・他資格合格者割引 ・U30割引キャンペーン |

| 公式サイト | https://www.tac-school.co.jp/ |

TACは、業界最大級の受講者数と合格実績を持つ大手スクール。

豊富な講座ラインナップと本格的な教材、教室質問・メール質問の両方が利用できる体制により、抜群の安心感と学習環境が整っています。

通信講座では、実力派講師の講義動画を好きなタイミングで何度でもオンライン上で視聴できるので、聴き逃すこと無く学習できます。

【資格の学校TACはこんな人にオススメ】

- 圧倒的な実績とブランド力を求める人

- 教室講義や質問対応など手厚いサポートを活かしたい人

- しっかりした教材で体系的に学びたい人

大栄

出典:大栄

| 料金目安 | 209,000円(税込) |

| 受講期間(目安) | 約6〜12ヶ月(個人の学習進度により変動) |

| サポート体制 | 学習管理の専門スタッフ「キャリアナビゲーター」による定期カウンセリング、オンライン学習システム「Link Academy online」による映像講義やテスト問題の提供、オリジナル教材や模擬試験などの充実した学習支援体制 |

| 合格実績(合格数) | 未記載 |

| 特典・キャンペーン | ・厚生労働省 教育訓練給付制度 ・学生割引制度 ・ご家族・ご友人紹介制度 |

| 公式サイト | https://www.daiei-ed.co.jp/syaroushi/ |

資格スクール大栄の社労士講座「社労士SkiP2025標準コース」は、「挫折させない学習サポート」を最大の特長とする国家資格対策講座です。

全国に展開する通学拠点と、オンライン学習システム「Link Academy online」を活用し、学習の「わからない」「続かない」「孤独」を解消。

大栄では、講師・学習プランナー・キャリアナビゲーターといった3者の連携によるトリプルサポート体制を敷いており、受講生一人ひとりの理解度やペースに合わせた個別対応を行います。

【大栄はこんな人にオススメ】

- 定期的なカウンセリングや学習進捗の確認など、手厚いサポートを求める人

- オンラインと通学を組み合わせた柔軟な学習スタイルを希望する人

- オリジナル教材や模擬試験を活用して、基礎から応用までしっかり学びたい人

社労士通信講座のおすすめを比較!費用やサポート内容、合格実績の比較一覧表

| 講座名 | 費用目安(税込) | サポート内容(代表例) | 合格実績 |

| アガルート | 43,780円〜228,800円(複数カリキュラム) 例:キックオフ43,780円/入門総合フル228,800円 | ・学習導入オリエンテーション ・毎月1回ホームルーム ・講師に直接聞ける質問サービス ・オンライン演習サービス/短答Webテスト ・バーチャル校舎(自習室・交流・学習サポーター・イベント等) | 合格率29.45%(有料受講生ベース) 合格者数前年比126%(※期間・算出条件あり) |

| クレアール | 163,900円〜209,000円 | ・質問無制限 | 200名以上(2024年の合格者数) |

| キャリカレ | 88,800円〜98,800円(コース別) | ・個別サポート ・オンライン質問システム ・定期的な進捗確認 ・学習サポート期間の延長(最長3年2ヶ月まで無料延長可) | 非公表(合格率・合格者数の公式発表なし) |

| LEC東京リーガルマインド | 245,000円〜294,000円(Web/DVD・コース別) | ・通学/Web/DVDの併用可 ・Web質問(教えてチューター) ・電話質問(テレホンチューター) ・対面相談(直接質問) ・一般常識メルマガ | 非公表(模試申込者数などの記載はあり) |

| ユーキャン | 74,000円 | ・添削指導 ・質問対応 | 過去10年間で1,801名の合格者 |

| スタディング | 61,800円〜89,800円(ミニマム〜フル) | ・完全オンライン完結 ・勉強仲間機能 ・合格お祝い金制度 | 合格率30.96%(2024年) |

| フォーサイト | 78,800円〜122,800円(セット別) | ・スマホ学習対応 ・質問対応 | 合格率27.7%(2024年) |

| 資格の大原 | 203,000円〜249,000円 | ・プロ講師指導 ・教室利用可(通学要素あり) | 689名(第56回試験) |

| 資格の学校TAC | 189,000円〜239,000円 | ・教室質問無制限 ・質問メール60回 ・自習室利用可 | 合格率41.1%(2024年) |

| 大栄 | 209,000円 | ・定期カウンセリング(学習管理スタッフ) ・オンライン学習(講義・テスト) ・教材・模試など学習支援 | 未記載 |

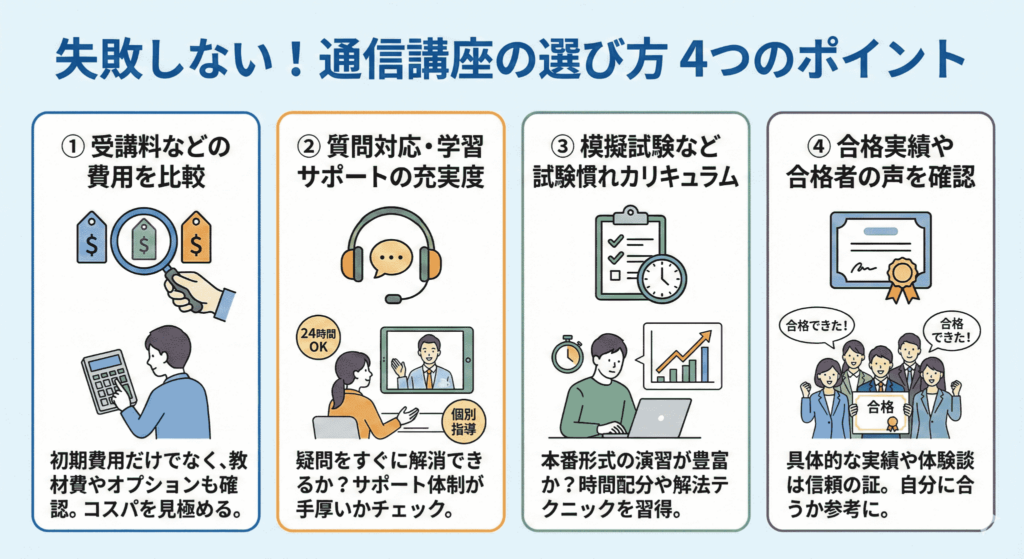

社労士の通信講座はどう選ぶ?選ぶポイントを解説

社労士試験は出題範囲が広く、長期的な学習が求められるため、自分に合った通信講座を選ぶことが合否に大きく関わります。

学習スタイルや生活リズムに合った講座かどうか、無理なく継続できるかといった観点を重視することが大切です。

特に、教材の分かりやすさや、スケジュール管理のしやすさも選定時の大きなポイントとなります。

受講料などの費用を比較する

通信講座の受講料は数万円〜十数万円と幅があります。

費用が安価な講座でも、教材やサポートが充実しているケースもあれば、反対に高額でも自分にとって必要ない内容が含まれている場合もあります。

無理のない予算内で、内容と価格のバランスが取れている講座を選ぶことが大切です。また、割引制度や給付制度の有無も確認すると良いでしょう。

質問対応や学習サポートが充実しているかはチェック

通信講座では、孤独になりがちな学習環境をどうサポートしてくれるかも大切なポイントです。

講師への質問対応があるか、進捗管理のサポート機能があるかなど、継続的な学習を支える仕組みが整っている講座は安心感があります。

特に初学者の方は、疑問をすぐに解決できる環境があるかを重視されると良いでしょう。

模擬試験など試験慣れのカリキュラムがある通信講座もおすすめ

本試験の形式に慣れるためには、模擬試験や過去問演習が欠かせません。

通信講座の中には、実際の試験を想定した模試やオンライン上での演習システムを提供しているものもあります。

知識を定着させるだけでなく、時間配分や問題の傾向に慣れておくことで、本番で実力を発揮しやすくなりますので、こうした実践的なカリキュラムがあるかどうかも確認しておくと良いでしょう。

合格実績や合格者の声を見て選ぶ

合格実績が明記されている講座は、それだけ多くの受講生を合格に導いてきた自信と裏付けがあるといえます。

中には「全国平均の〇倍」といった具体的な数値を出している講座もあり、そういった情報は信頼性を測る大きなヒントになります。

また、実際にその講座を受けて合格した人の声も非常に参考になります。講座の使いやすさや講師の教え方、サポート体制の実態など、受講してみないと分からないことを知る手がかりになります。

自分と似たような立場や生活環境の人の成功体験を知ることで「自分にもできそう」という前向きな気持ちになれることもあるでしょう。

通信講座を選ぶときは、価格や内容だけでなく「どれだけの人がその講座で合格しているか」「どんな声が寄せられているか」にもぜひ目を向けてみてください。

信頼できる講座選びの大きな手がかりになります。

社労士試験に合格した人へのアンケート結果

当サイトでは、実際に社労士試験に合格した人にアンケートを実施しました。具体的には計49人の方に下記の質問に回答してもらいました。

- 社労士試験を初めて受けた結果はどうでしたか?

- 社労士試験の受験にあたっての学習時間はどれくらいですか?

- 社労士試験の学習を始めたのはいつごろですか?

- 社労士試験で効果的だった学習法はありますか?

実施したアンケートについて

・アンケート方法:インターネットアンケート

・集計期間:2025年8月5日〜2025年8月24日

・アンケート回答人数:49人

社労士試験を初めて受けた結果はどうでしたか?

実際に社労士試験に合格した人に、「初めて受けた結果はどうでしたか?」とアンケートをとったところ、下記の結果になりました。

今回のアンケート結果からもわかるように、社労士試験の初受験での合格率は一桁台という全体統計に近い傾向を示しています。特に多かったのは「半分以上解けたが合格には届かなかった」という回答で、勉強を進めていたものの、知識の定着や演習量が不足していたようです。

一方で「あと数点で合格だった」という人も一定数おり、「一般常識科目の基準点割れ」「選択式での1点不足」など、社労士試験特有の基準点の壁で不合格になったケースも多いです。

社労士試験の受験にあたっての学習時間はどれくらいですか?

社労士試験は出題範囲が広く、一般的には800〜1,000時間以上の学習が必要とされています。実際に社労士試験に合格した49人にアンケートを行ったところ、以下の結果になりました。

今回のアンケートで最も多かったのは「800〜1,000時間程度」の層で、合格者の多くもこのゾーンに集中しています。次いで「1,000時間以上」学習した人も一定数おり、特に働きながら社労士試験に合格した人の中には「時間を確保するために1年以上かけて勉強した」という声もありました。

一方、「500時間未満」で合格した人は全体の16%にとどまりました。

短期間で合格したケースは確かに存在しますが、「基礎知識や実務経験があった人」「直前期に集中して勉強時間を一気に確保できた人」が多いのが特徴です。つまり特別な背景がなければ、やはり800時間以上の学習が合格への目安となるといえます。

社労士試験の学習を始めたのはいつごろですか?

社労士試験は範囲が広く長期戦になりやすいため、「いつから学習を始めるか」は合否を左右する1つのポイントになります。実際に合格者49人にアンケートを行ったところ、次のような結果となりました。

今回のアンケートで最も多かったのは「1年以上前から準備していた」という回答で、合格者の4割を占めました。

社労士試験は一度の試験時間が5時間ほどに及ぶ長丁場で、法律知識の暗記だけでなく応用力も必要になるため、早めに着手して学習ペースを作った人が成功している傾向が見られます。

一方で「3〜6か月前」や「3か月以内」という短期集中型で合格した人もいますが、これらは実務経験で知識の下地があった人が多いのが特徴です。

社労士試験で効果的だった学習法はありますか?

実際に社労士試験に合格した人に、「社労士試験で効果的だった学習法はありますか?」とアンケートをとったところ、さまざまな回答が得られました。ここでは、アンケート結果を3つご紹介します。

ケース1

初めはテキスト中心で勉強していましたが、過去問を解いてみると本試験の問題形式にまったく歯が立ちませんでした。それからは過去問を何度も解き直し、正解を覚えるのではなく条文のどこに根拠があるかを確認するようにしました。

結果、応用問題でも落ち着いて解けるようになり、合格につながったと思います。

ケース2

フルタイム勤務なのでまとまった時間が取れず、平日は通勤中に講義音声を倍速で聞き、夜に30分だけ過去問を解くスタイルを続けました。週末は必ず模試を受け、本番と同じ時間配分で解く練習を徹底しました。

最初は時間が足りませんでしたが、徐々にペースをつかめ、本番では落ち着いて解き切ることができました。

ケース3

模試ではいつも一般常識で基準点割れしていました。そこで直前の3か月はテキストを一旦脇に置き、厚労白書や統計データのまとめ、最新の法改正の要点を何度も確認しました。

当日の選択式で統計データが出たときに「やっぱり出た」と手ごたえを感じ、最後の数点を拾えたのが大きかったです。

社労士合格に向けて何を勉強すれば良い?

社労士試験に合格するためには、労働・社会保険に関する法律を中心に、実務に役立つ幅広い知識を習得する必要があります。

単なる暗記ではなく、法令の趣旨や適用場面を理解したうえで、横断的に知識を整理する力が問われます。

労働基準法や雇用保険法などの法律や制度に関する知識

労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法といった労働関係法令は、社労士試験の中核です。

条文の内容だけでなく、適用条件や例外規定、実務での運用についても問われます。頻繁に法改正がある分野でもあるため、最新の情報に基づいた学習が重要です。

社会保険の基礎知識

健康保険、国民年金、厚生年金といった社会保険制度についても深く理解しておく必要があります。

保険料の算定方法や給付の種類・条件など、制度の仕組みを正確に把握することが求められます。

特に年金分野は計算や時系列の知識も問われるため、繰り返しの学習が効果的です。

労働に関する一般常識

「一般常識」と言っても、新聞的な知識ではなく、労務管理・統計データ・時事的な法改正など、実務に即した内容が出題されます。

他の科目に比べて出題範囲があいまいなため、テキストや講義で出るポイントを押さえながら、幅広く構えておくことがポイントです。

文書作成・ビジネスライティング

社労士は、就業規則や労使協定などの書類を作成・チェックすることも業務の一環です。そのため、正確な文章力や、制度を分かりやすく伝えるスキルも求められます。

試験自体では直接問われない場合もありますが、通信講座では実務を見据えた文書作成の基礎に触れる機会もあるため、学習しておくと将来に役立ちます。

社労士試験の内容・日程・合格基準点

社労士試験は、労働法・社会保険法を中心に幅広い法律知識を問う国家試験です。受験生からは「範囲がとにかく広い」「一度の試験で長時間にわたる」と言われることもあるため、学習の方法だけでなく試験の概要も抑えておくのがよいでしょう。

ここでは、社労士試験の内容・日程・合格基準点について解説していきます。

社労士試験の内容

社労士試験は「社会保険労務士法」に基づいて実施され、午前は「選択式(空欄補充)」、午後は「択一式」 の二部構成で行われます。出題科目は労働法・社会保険法を中心に広範囲に及びます。

| 科目 | 概要 | 出題数の目安 | 具体例 |

| 労働基準法・労働安全衛生法 | 労働条件や労働時間、安全衛生に関する基礎法規。頻出かつ得点源にしやすい分野。 | 選択式:5問 択一式:10問 | 労働時間・休憩・休日、年少者・妊産婦保護、安全衛生管理体制 など |

| 労働者災害補償保険法 | 労災保険の給付や保険料の徴収に関する知識。計算問題が出やすい。 | 選択式:5問 択一式:10問 | 療養補償給付、休業補償給付、遺族補償年金、徴収法の保険料率 など |

| 雇用保険法 | 失業給付や育児休業給付など雇用安定に関する制度。法改正が多く注意が必要。 | 選択式:5問 択一式:10問 | 基本手当、教育訓練給付、育児休業給付、雇用継続給付 など |

| 労働に関する一般常識 | 労働政策・統計・白書の最新データなど幅広く出題。得点が安定しにくい科目。 | 選択式:5問 択一式:10問 | 労働白書、労働経済統計、時事的な労働政策 など |

| 社会保険に関する一般常識 | 社会保障制度の基礎や年金制度全般など。選択式で基準点割れしやすい。 | 選択式:5問 択一式:10問 | 社会保障制度の体系、マクロ経済スライド、介護保険との関係 など |

| 健康保険法 | 医療保険制度に関する知識。給付の内容や適用範囲が頻出。 | 選択式:5問 択一式:10問 | 療養の給付、高額療養費、出産手当金、保険者機能 など |

| 厚生年金保険法 | 社労士試験の中心科目。条文数が多く、学習時間の確保が必須。 | 選択式:5問 択一式:10問 | 被保険者の種類、老齢厚生年金、加給年金、支給停止事由 など |

| 国民年金法 | 基礎年金制度に関する知識。条文暗記が多く、択一で差がつきやすい。 | 選択式:5問 択一式:10問 | 第1〜3号被保険者、老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金 など |

社労士試験の日程は例年8月の第4日曜日に実施される

社労士試験は、毎年全国一斉に行われる国家試験です。実施日は例年8月の第4日曜日であり、令和7年度(2025年)も同様に8月24日(日)に実施されました。

- 試験時間:午前(選択式 10:30〜12:30 / 120分)、午後(択一式 13:30〜17:00 / 210分)

- 試験方式:選択式(空欄補充方式40問)、択一式(5択70問)

- 実施機関:厚生労働省(試験の所管)/全国社会保険労務士会連合会(委託実施)

社労士試験は原則として年1回のみの実施で、一度きりのチャンスに集中して臨む必要があります。受験後の合格発表は、例年11月上旬〜中旬に厚生労働省から公表され、合格者番号一覧や統計情報も同時に発表されます。

社労士試験の合格基準点は「選択式」「択一式」で異なる

社労士試験は、総得点の基準と科目ごとの基準点を両方クリアしなければ合格できません。つまり「総合点で合格ラインを超えても、特定の科目で基準点割れをすると不合格」となる仕組みです。

これが社労士試験の最大の難しさのひとつです。

| 合格基準の目安 | 備考 | |

| 選択式 | ・総得点25点以上 ・各科目3点以上(一般常識2点以上) | 1科目でも基準を下回ると不合格 |

| 択一式 | ・総得点44点以上 ・各科目4点以上 | 長時間試験で集中力維持が必須 |

社労士になるまでの流れ|受験資格をまず満たそう

社労士になるには、まず受験資格を満たす必要があります。

受験資格を満たした人は、年に1回実施される社労士試験に合格し、その後、所定の手続きを経て社労士として登録することで正式に業務が可能となります。

登録後は、事務所に勤務するほか、独立開業して顧問契約を結ぶなど、さまざまな働き方が選択できます。

①受験資格を満たす

社労士試験には受験資格が設けられており、以下のいずれかを満たす必要があります。

- 大学・短大・高専卒業(学部不問)

- 一定年数の実務経験(労務・保険関係)

- 他の国家資格保有(税理士、司法書士、行政書士など)

②年1回の社労士試験に合格する

毎年8月に実施され、択一式(70問)・選択式(40問)の2種類の問題が出題されます。合格基準点を超え、かつ科目別の足切りを回避する必要があります。

③実務講習を修了する(未経験者のみ)

実務経験が2年以上ない場合は、厚生労働省指定の実務講習(通信+スクーリング)を修了する必要があります。

④社労士名簿への登録・開業届の提出(希望者)

試験合格者は全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録し、社労士証票を取得することで、正式に「社会保険労務士」と名乗ることができます。

まとめ

社労士試験は合格率が非常に低く、完全な独学での合格は簡単ではありません。効率的かつ着実に合格を目指すのであれば、通信講座の活用が現実的な選択肢と言えるでしょう。

通信講座には、これまで多くの受講生を合格へ導いてきた実績ある講師陣が在籍しており、講義からサポートまで一貫したフォローを受けられます。

教材も法改正に対応した最新の内容が用意されているため、常に正確な情報で学習を進めることが可能。体系的な学習カリキュラムは、初学者でも段階的に理解を深められる設計になっています。

わからない部分があれば、質問対応や添削指導といったサポートを活用することで、不安やつまずきをそのままにせず解決へつなげることができます。

前述したように社労士試験に向けた学習において、さまざまなメリットが通信講座にはあります。

そのため、社労士の資格取得を目指す人は独学より通信講座の方が合格への近道になるといえるでしょう。

自分に合った通信講座を選び、社労士試験の合格を目指していきましょう。