中小企業診断士通信講座おすすめを厳選|失敗せずに選ぶための完全ガイド

2026.02.04

本ページにはプロモーションが含まれています。

中小企業診断士の資格取得を目指すにあたって、「どのように学習を進めればいいのか」「独学で合格できるのか」と悩む方は少なくありません。

中小企業診断士試験は一次・二次の2段階で構成されており、「経営」「財務」「法務」など7科目にわたる幅広い知識が求められる難関の国家資格です。最終合格率は例年4〜5%前後であり、独学で合格を目指すのは不可能とは言えませんが楽な道のりではないでしょう。

そのため、効率的に合格を目指すには、通信講座を活用することが現実的な選択肢となります。通信講座であれば、出題傾向を踏まえたカリキュラムや、講師への質問対応・答案添削などのサポートを受けながら学習を進められます。

実際、当サイトでは通信講座を利用して中小企業診断士試験に合格した人にインタビューを行いましたが、「通信講座を利用したことで学習効率が上がった」「二次試験の記述対策を講師のフィードバックで克服できた」といった意見も多くみられました。

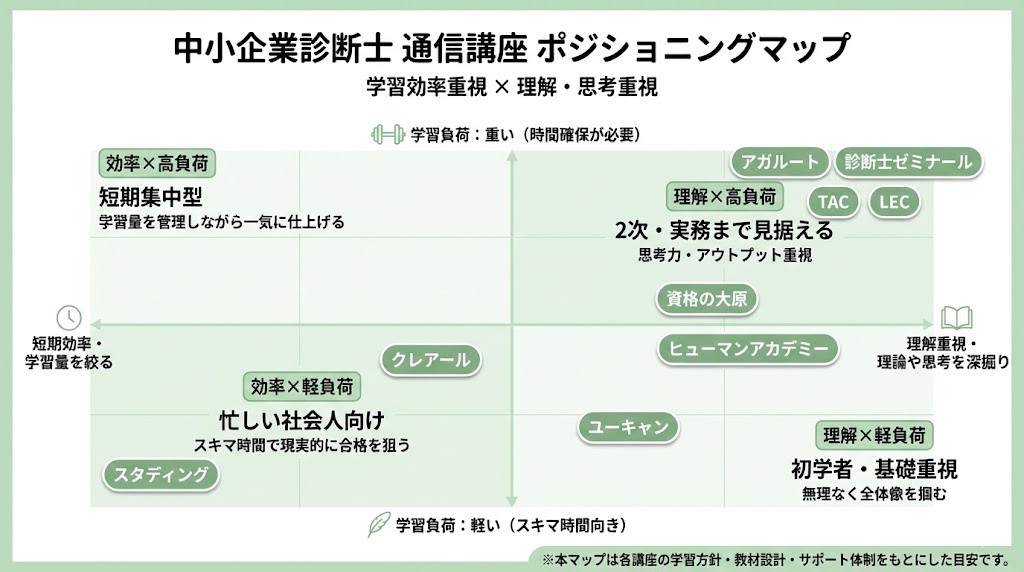

とはいえ、中小企業診断士の通信講座は多く存在し、「どの通信講座を選ぶべきか」などと悩むこともあるでしょう。詳しくは後述しますが、当サイトでは下記を「中小企業診断士通信講座のおすすめ」として紹介していきます。

| 通信講座名 | 特徴 | 向いている人 |

| スタディング | 2024年2次試験合格者数230名! 「忙しい人でも続けられる」がコンセプト。 | 仕事や家庭と両立しながらスキマ時間で学びたい人向け |

| クレアール | 「非常識合格法」で出題範囲を絞り、短期合格を目指す効率重視の講座。質問無制限サポート付き。 | 限られた時間で効率的に合格を目指したい人向け |

| アガルート | 講師による添削・個別フィードバックが充実している。合格特典制度あり。 | 一次だけでなく、二次試験対策を重視したい人向け |

| 診断士ゼミナール | フルデジタル教材で「動画+PDF教材」を提供し、添削・質問対応も可能。更新制度で最新年度対応。 | オンラインでのサポートが充実した通信講座を利用したい人向け |

| ユーキャン | 図解中心のテキストで初心者にも理解しやすい。 | ・基礎から丁寧に学びたい人 ・初めて資格学習に挑戦する人 |

| 資格の学校TAC | 通学講義を通信でも受けられる。法改正・傾向分析に強い。 | ・本格的なカリキュラムで体系的に学びたい人 ・大手を重視する人 |

| LEC東京リーガルマインド | 経営法務・経済分野に強く、講義形式で学習を進められる。理論背景を重視した講義が特徴。 | 理論重視で理解を深めたい人向け |

| 資格の大原 | 会計・財務分野に強く、講義のわかりやすさと添削指導に定評がある | とくに財務を得点源にしたい人向け |

| ヒューマンアカデミー | eラーニングと冊子テキスト併用で学びやすく、質問無制限サポート付き | 通信講座の利用が始めての初心者向け |

※通信講座名をタップ・クリックすることで詳しく解説している見出しに飛べます。

当記事では、試験の難易度や合格率、学習時間の目安を踏まえながら、おすすめの中小企業診断士通信講座を詳しく解説していきます。

目次

- 1 中小企業診断士通信講座は利用するべき?独学と比較したメリット

- 2 中小企業診断士通信講座の選び方

- 3 中小企業診断士通信講座おすすめ9選!独自の選定基準を満たしたおすすめの講座を紹介

- 3.1 スタディング|忙しい社会人でも続けやすい、中小企業診断士のオンライン通信講座

- 3.2 クレアール|「非常識合格法」で学習量を抑え、合格ラインに一直線で近づく通信講座

- 3.3 アガルート|理論と実践をつなぎ、2次試験まで見据えて合格を狙う通信講座

- 3.4 診断士ゼミナール|1次・2次を分断せず、実務につながる思考力を鍛える通信講座

- 3.5 ユーキャン|初学者でも学習の流れを見失わず、基礎から積み上げやすい通信講座

- 3.6 資格の学校TAC|試験制度に沿った体系的カリキュラムで、基礎から段階的に積み上げる通信講座

- 3.7 LEC東京リーガルマインド|演習量と情報量を活かし、理解をアウトプットにつなげる通信講座

- 3.8 資格の大原|試験全体の構造を整理し、基礎から順序立てて理解を積み上げる通信講座

- 3.9 ヒューマンアカデミー|学習サポートと学習管理を重視し、社会人でも学び切りやすい通信講座

- 4 中小企業診断士通信講座のおすすめを比較!費用・サポート内容・合格実績の比較一覧表

- 5 中小企業診断士試験の難易度や合格率は?

- 6 中小企業診断士試験に合格した人へのアンケート!学習時間や効果的な学習法を紹介

- 7 通信講座を利用して中小企業診断士試験に合格した人へのインタビュー

- 8 よくある質問

- 9 まとめ

中小企業診断士通信講座は利用するべき?独学と比較したメリット

「中小企業診断士の勉強は独学でもいいのでは?」「費用が余計にかかってしまうだけでは?」のように、中小企業診断士試験に向けて通信講座を利用するべきかと悩むこともあるかもしれません。

結論としては、すべての人にとって中小企業診断士通信講座の利用が最適であるとは言えません。とはいえ、中小企業診断士を含めた資格の通信講座に関する専門家の立場から見れば、少なくとも独学よりも通信講座のほうが効率よく中小企業診断士試験の学習を進められるとは断言できます。

詳しくはこちらの見出しで解説しますが、中小企業診断士試験は、1次試験(7科目)と2次試験(筆記・口述)の2段階で構成されており、いずれも合格率は高くありません。特に1次試験は「経済学・経営情報システム・運営管理・財務会計」など分野が幅広く、暗記だけでなく理解を前提とした学習が求められます。

また、2次試験では知識量そのものよりも、与件文を読み取り、制限時間内に筋の通った解答を書く力が問われます。

つまり中小企業診断士試験は、単に知識を覚えれば合格できる試験ではなく、幅広い分野を体系的に理解したうえで、それを実践的に使いこなす力まで求められる試験なのです。

実際に当サイトでは、中小企業診断士試験に挑戦した人を対象にアンケートを実施しましたが、多くの回答に共通していたのは、「試験そのものの難しさに想像以上に戸惑った」という点でした。知識量が多いことはもちろん、「どこまで理解できていれば合格できるのか判断できない」「勉強している内容が本当に試験で使えるのか判断しづらい」と感じた人もいました。

こうした声からも分かるとおり、中小企業診断士試験は、学習範囲が広いだけでなく、正解やゴールが見えにくい構造をしています。独学の場合は「今の勉強方法で合っているのか」「次に何を優先すべきか」といった判断を常に自分一人で行わなければならず、学習が進むほど迷いが大きくなりやすい傾向があります。

中小企業診断士の通信講座であれば、こうした「ゴールが見えにくい」「今の学習が正しいのか判断できない」といった中小企業診断士試験特有の壁を前提として、試験全体を見据えた学習設計があらかじめ用意されています。「どの知識を、どの段階で、どのレベルまで身につけるべきか」を整理したうえで学習を進められる点が、独学との大きな違いです。

独学と比較した場合の中小企業診断士通信講座のメリットとしては、具体的に下記が挙げられます。

- 最新の中小企業政策や法改正情報を効率的にキャッチできる

- 二次試験の記述対策をフィードバックで強化できる

- 担当者からのサポートを受けながら学習を進められる

- 合格実績や合格者のノウハウを活用した講義を受けられる

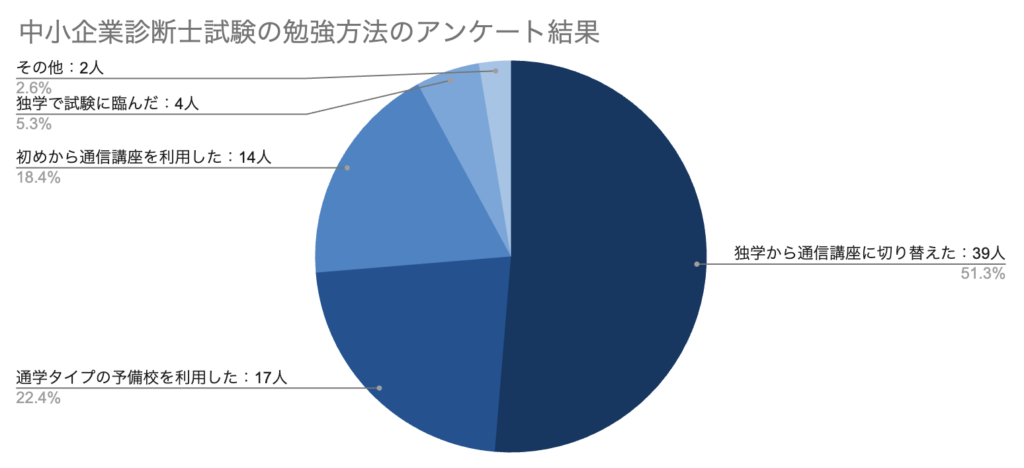

このようなメリットがあることから、中小企業診断士の試験に向けて通信講座を利用する人も多いです。実際に、当サイトでアンケートをとった結果、「初めから通信講座を利用した」「途中から通信講座に切り替えた」という人は非常に多くみられました。

◯実施したアンケートについて

・アンケート方法:インターネットアンケート(計2回実施)

・集計期間:2025年9月6日〜10月9日、2025年12月8日〜2026年2月3日

・アンケート回答人数:計76人

ここからは、中小企業診断士通信講座を利用するメリットについて、それぞれ詳しく解説していきます。

最新の中小企業政策や法改正情報を効率的にキャッチできる

中小企業診断士試験の特徴として、時事性が非常に強いことが挙げられます。一次試験の「中小企業経営・政策」では、毎年のように中小企業庁が発表する中小企業白書や、最新の補助金制度、支援政策などが出題されます。

独学の場合、こうした情報を自分で探し、どこが試験に出そうかを判断しなければなりません。たとえば「事業再構築補助金」や「ものづくり補助金」など、白書の中で重要な施策が更新されたとき、その影響を自力で整理するのが難しいこともあるでしょう。

中小企業診断士通信講座では、講師が中小企業庁・経済産業省の最新情報を精査したうえで、試験で問われやすいポイントを抽出して講義で解説してくれます。具体的には「白書の統計の中でも出題されやすいテーマ」や「今年改正された法律のうち要注意な条文」などをまとめて学べます。

また、法改正や新制度は出題傾向に直結するため、最新版の教材を使えるかどうかが合否を分けるポイントにもなります。

実際に当サイトで実施したアンケートでも、これらの点を強く実感したという声が複数寄せられました。実際の回答の一部を抜粋すると、次のような声が挙げられます。

二次試験の記述対策をフィードバックで強化できる

中小企業診断士試験の中でも、特に難易度が高いとされているのが二次試験です。二次試験では、事例企業の状況が書かれた与件文を読み取り、限られた制限時間の中で、設問の意図に沿った助言を文章でまとめる力が求められます。

この試験の特徴は、明確な正解が公表されていない点にあります。

市販の模範解答を読んだとしても、「自分の答案が合格水準に達しているのか」「どこが評価され、どこが減点されるのか」を判断するのは容易ではありません。独学の場合、この判断をすべて自分一人で行わなければならず、対策が手探りになりやすい傾向があります。

中小企業診断士通信講座では、この二次試験対策として答案添削やフィードバック制度が用意されています。講師が実際の答案を確認したうえで、「設問要求に対して論点がずれている」「与件文の根拠が十分に使われていない」「表現が抽象的で助言として弱い」といった点を具体的に指摘してくれるため、独学では気づきにくい改善点を明確にできます。

また、二次試験では「知識が足りない」というよりも、「設問の意図を正しく読み取れていない」「根拠を与件文から拾い切れていない」「診断士としての助言になっていない」といった理由で得点を伸ばせないケースが多く見られます。

実際に当サイトで実施したアンケートでも、二次試験対策に関しては「添削を受けて初めて、自分の答案の問題点が分かった」という声が多く寄せられました。とくに独学で学習していた人ほど、「何が足りないのか分からない状態」が長く続いていたケースが目立ちます。

実際の回答の一部を抜粋すると、次のような声があります。

このように、二次試験では「書いているつもり」「分かっているつもり」になりやすく、第三者からの客観的なフィードバックを通じて初めて改善点が明確になるケースが少なくありません。中小企業診断士通信講座の添削制度は、こうした二次試験特有の難しさを補う重要な役割を果たしています。

担当者からのサポートを受けながら学習を進められる

中小企業診断士試験は、1次試験から2次試験まで含めると学習期間が長期になりやすい資格です。独学の場合、学習計画をすべて自分で管理する必要があり、「今の進め方で問題ないのか」「どこに時間をかけるべきか」が分からなくなることで、途中で手が止まってしまうケースも少なくありません。

中小企業診断士通信講座では、講師やチューターによる学習サポートが用意されており、学習の進捗や理解度に応じたアドバイスを受けながら進められます。

たとえば、「経済学が伸び悩んでいる」「財務・会計の計算問題で時間がかかる」といった個別の悩みに対して、学習順序の見直しや重点分野の整理を提案してもらえる点は、独学にはない特徴です。

実際に当サイトで実施したアンケートでも、学習を継続できた理由として「相談できる相手がいたこと」を挙げる人が多く見られました。特に、学習が停滞したタイミングでサポートを受けられたことが、立て直しにつながったという声が目立った印象です。

実際の回答の一部を抜粋すると、次のような声があります。

また、最近の中小企業診断士通信講座では、学習管理システムを通じて進捗状況や弱点を可視化できる仕組みを導入しているところもあります。

自分の理解度を客観的に把握しながら、「次に何をやるべきか」を明確にできる点は、学習が長期化しやすい診断士試験において大きなメリットと言えるでしょう。

合格実績や合格者のノウハウを活用した講義を受けられる

中小企業診断士試験は科目数が多く、学習期間も長くなりやすいため、どの順番で何をどれくらい学ぶべきかを誤ると、遠回りになってしまうことがあります。

独学の場合、「まずは全部一通りやろう」「とにかく問題集を回そう」といった進め方になりやすく、結果として学習計画がぶれたり、必要以上に時間をかけてしまったりするケースも少なくありません。

一方で中小企業診断士通信講座では、過去の合格者データや指導実績をもとに、「この段階ではここまで理解できていれば十分」「この科目は後回しにしても問題ない」といった形で、合格に向けた現実的な学習ルートが設計されているのが基本です。

また、通信講座によっては、合格者インタビュー動画やオンライン座談会、体験談コンテンツなどを通じて、実際に合格した人の学習の進め方や失敗談を知れる仕組みも用意されています。これにより、独学では見えにくい「やらなくてよかったこと」「後から振り返って無駄だった勉強」にも気づきやすくなります。

実際に当サイトで実施したアンケートでも、「合格者の学習例を知れたことで、迷いが減った」と感じている人が多く見られました。とくに、学習初期や伸び悩んだ時期に、合格者の体験談が判断材料になったという声が目立ちます。

実際の回答の一部を抜粋すると、次のような声があります。

このように、合格実績や合格者のノウハウをもとにした講義を受けられる点は、学習の迷いを減らし、限られた時間を合格に直結する勉強に集中させてくれるという意味で、中小企業診断士通信講座ならではのメリットだと言えるでしょう。

中小企業診断士通信講座の選び方

中小企業診断士通信講座は、「有名だから」「料金が安いから」といった理由だけで選んでしまうと、学習を進める中で後悔してしまう可能性があります。中小企業診断士試験は他の資格と比べても試験構造が独特で、通信講座にも診断士試験に特化した設計が求められるからです。

たとえば、1次試験と2次試験をどのように結びつけて学習させるか、2次試験の記述対策や添削がどの程度充実しているか、学習期間が長期化しやすい中でサポート体制がどこまで用意されているかなど、中小企業診断士ならではの確認ポイントがあります。

これらを意識せずに選んでしまうと、「1次対策はよかったが2次対策が弱かった」「教材は分かりやすいが、学習の進め方が分からなかった」といったミスマッチが起こりやすくなります。

実際、当サイトで実施したアンケートでも、「通信講座自体に不満があった」というよりも、「自分の目的や試験の特性に合っていなかった」という理由で後悔した人が少なくありませんでした。中小企業診断士通信講座を選ぶ際には、一般的な通信講座の選び方ではなく、診断士試験に合った視点で比較することが重要です。

ここからは、中小企業診断士通信講座を選ぶうえで押さえておきたい具体的なポイントを、実際に寄せられた口コミとともに解説していきます。

- 一次試験・二次試験の両方に対応しているか

- 事例問題の対策が充実しているか

- 中小企業診断士試験の合格実績や合格率が公表されているか

- 教材・講義が最新の法改正や中小企業白書に対応しているか

- 講師陣が現役の中小企業診断士か

一次試験・二次試験の両方に対応しているか

中小企業診断士試験は、「一次試験」「二次試験」の2段階で構成されています。

一次試験は、経済学・財務会計・企業経営理論など7科目のマークシート試験で、経営の幅広い知識が問われます。簡単に言えば、「知っているか・知らないか」で得点が決まる知識重視型の試験になります。

二次試験は、一次で学んだ知識をもとに実際の企業の課題を分析して、助言を記述する試験です。いわば「コンサルティング力」を試される応用型の試験で、与えられた事例文を読み取ったうえで論理的に提案を書きます。

たとえば、「売上が減少しているA社の原因と改善策を述べよ」という設問に対して、単に「広告を強化する」と書くのではなく、「BtoB中心で営業力が課題のため、既存顧客との関係強化を重視すべき」といった具体的かつ根拠のある提案が求められます。

このように、一次試験は知識のインプット、二次試験は分析力とアウトプットが求められる試験です。求められる力がまったく異なるため、通信講座でも「一次対策用」と「二次対策用」で教材や講義の方向性が大きく変わります。

そのため、中小企業診断士通信講座を選ぶときは、一次・二次を一貫して学べるカリキュラムかどうかが重要なポイントになります。一次と二次を別々の講座で学ぶと、知識と実践のつながりが弱くなり、「一次では点が取れたのに、二次では全く書けない」という壁にぶつかってしまうおそれがあります。

実際に当サイトで実施したアンケートでも、この点でつまずいたという声が複数寄せられました。特に多かったのが、「一次対策は順調だったが、二次試験に入ってから何を書けばいいのか分からなくなった」というケースです。

実際の回答の一部を抜粋すると、次のような声があります。

このように、一次試験と二次試験を切り離して対策してしまうと、知識と応用の橋渡しがうまくいかず、学習効率が下がってしまうことがあります。一次・二次を一貫して学べる通信講座を選ぶことで、「知識をどう使うか」を早い段階から意識でき、中小企業診断士の二次試験対策にもスムーズにつなげやすくなります。

事例問題の対策が充実しているか

二次試験は、中小企業診断士試験の中でも、本質的な力が問われる試験です。与えられた事例文をもとに、企業が抱える課題を読み取り、その原因を整理したうえで、理論に基づいた助言を文章でまとめる必要があります。

一次試験のように「正解が1つに決まっている問題」ではなく、どれだけ論理的に筋の通った提案ができているかが評価される点が、二次試験の大きな特徴です。そのため、暗記した知識をそのまま書くだけでは得点につながりません。

独学の場合、「事例文をどう読むべきか」「どこを課題として拾うべきか」「答案をどう組み立てるべきか」といった思考の部分を、すべて自分一人で試行錯誤することになります。その結果、「何となくそれっぽいことは書いているが、評価される答案になっていない」という状態に陥りやすいのが実情です。

事例問題対策が充実している通信講座では、添削指導や講師からのフィードバックを通じて、事例の読み取り方から答案構成までを段階的に修正していくことができます。

たとえば、「課題の指摘が表面的になっている」「助言が抽象的で根拠が弱い」といった点を具体的に指摘してもらえるため、合格レベルの思考力が身につきやすくなります。

実際に当サイトで実施したアンケートでも、事例問題対策について「独学では限界を感じた」と回答した人が多く見られました。特に、「何を書けばいいかは分かるが、なぜ点が取れないのかが分からなかった」という声が目立っていた印象です。

実際の回答の一部を抜粋すると、次のような声があります。

中小企業診断士の事例問題では考え方そのものが評価されるため、第三者の視点で答案をチェックしてもらえる環境が非常に重要です。事例問題の演習量や添削・フィードバック体制が充実しているかどうかは、中小企業診断士通信講座を選ぶうえで、必ず確認しておきたいポイントと言えるでしょう。

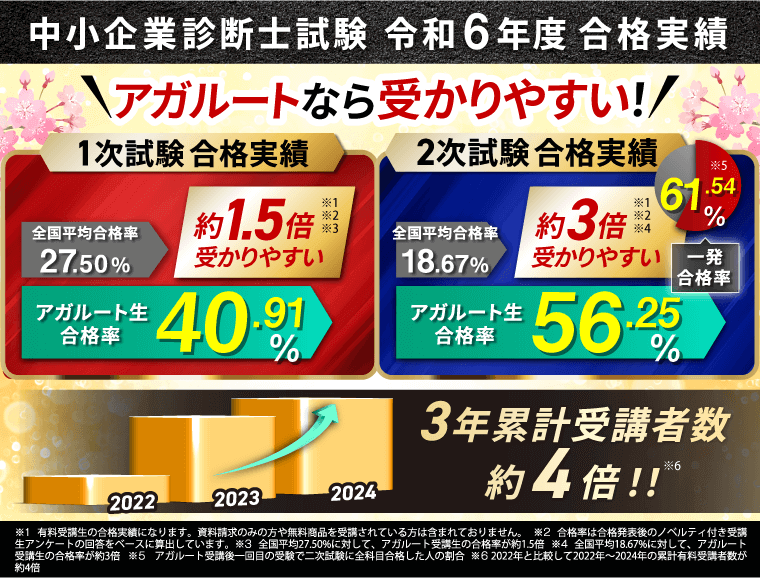

中小企業診断士試験の合格実績や合格率が公表されているか

中小企業診断士通信講座を選ぶ際には、「どれだけの受講生が実際に合格しているのか」を確認することも大切です。講座によっては「合格率○%」といった数字を大きく打ち出している場合もありますが、その数値が何を基準に算出されているのかをきちんと見極める必要があります。

たとえば、合格率の対象が「講座修了者のみ」なのか、「受講申込者全体」なのかによって、数字の意味合いは大きく変わります。また、「一次試験のみの合格率」を示しているケースや、「どの年度の結果なのか」「母数が何人なのか」が明記されていないケースも少なくありません。

その点、一次試験・二次試験それぞれの合格実績を分けて公表していたり、対象者や年度を明確にしたうえで数字を提示している通信講座は、実績の透明性が高いと言えます。こうした情報をきちんと開示しているかどうかは、講座選びにおける信頼性を判断する重要な材料になります。

また、合格実績を確認する際には、「何年連続で合格者を輩出しているか」という点にも注目しておきたいところです。中小企業診断士試験は毎年出題傾向が変わるため、複数年度にわたって安定して結果を出している通信講座ほど、最新の傾向を分析し、講義や教材に反映できている可能性が高いと考えられます。

このように、合格実績や合格率は単なる数字として見るのではなく、定義・対象・継続性まで含めて確認することが、中小企業診断士通信講座選びで後悔しないための大切なポイントと言えるでしょう。

教材・講義が最新の法改正や中小企業白書に対応しているか

中小企業診断士試験では、中小企業白書や最新の法律改正、経済動向が毎年のように出題に反映されます。とくに一次試験の「中小企業経営・政策」や「経営法務」では、その年度ならではの政策や制度を押さえているかどうかが、得点を左右しやすい科目です。

そのため、中小企業診断士通信講座を選ぶ際には、教材や講義が「最新年度の中小企業白書に対応しているか」「直近の法改正や制度変更が反映されているか」を必ず確認する必要があります。表記として「◯年度版白書対応」「最新法改正反映」と明記されているかどうかは、ひとつの判断材料になります。

また重要なのは、白書や法改正をどのように扱っているかという点です。単に数字や制度を羅列するだけではなく、「この統計が示している傾向は何か」「この制度改正は、どのような中小企業を想定しているのか」といった形で、講師の解釈や背景説明が加えられている講義のほうが、試験対策として理解しやすくなります。

独学で中小企業白書を読み進めようとすると、1,000ページを超える分量に圧倒され、「どこまで読めば十分なのか分からない」と感じてしまう人も少なくありません。中小企業診断士通信講座であれば、試験で問われやすい統計や政策に絞って整理されているため、限られた学習時間を有効に使いやすくなります。

実際に当サイトで実施したアンケートでも、この点を評価する声が多く見られました。とくに、「白書や法改正をそのまま覚えるのではなく、試験対策としてどう押さえるかが分かった」という意見が目立った印象です。

実際の回答の一部を抜粋すると、次のような声があります。

このように、最新の法改正や中小企業白書に対応した教材・講義が用意されているかどうかは、学習効率だけでなく、不要な不安を減らすという意味でも重要なポイントです。中小企業診断士通信講座を選ぶ際には、「最新情報への対応」と「試験対策としての整理」がどこまで行われているかを、必ず確認しておきましょう。

講師陣が現役の中小企業診断士か

中小企業診断士通信講座を選ぶうえで、講師が実際に現場で企業支援を行っているかどうかは、見落とされがちですが非常に重要なポイントです。中小企業診断士は、理論を知っているだけでなく、中小企業の経営者から課題を聞き取り、現実的な改善策を提案する実践型の専門家だからです。

試験対策においても、この「実務感覚」は大きな意味を持ちます。とくに二次試験では、「モチベーションを高めるための仕組みを提案せよ」「組織体制の課題と改善策を述べよ」といった、抽象度の高い設問が多く出題されます。

理論だけを暗記している状態では、こうした設問に対して説得力のある答案を書くのは簡単ではありません。

現役の中小企業診断士として、実際に経営コンサルティングや補助金申請支援を行っている講師であれば、「権限委譲を進めたことで現場の判断スピードが上がった」「評価制度を見直した結果、従業員の定着率が改善した」といった具体的な企業支援事例をもとに、試験と実務を結びつけた解説をしてくれます。

こうした説明は、二次試験で求められる中小企業診断士らしい視点を身につけるうえで大きな助けになるでしょう。

実際に当サイトで実施したアンケートでも、「講師が現役診断士だったことで理解が深まった」と感じている人が多く見られました。とくに二次試験対策において、その差を実感したという声が目立ちます。

実際の回答の一部を抜粋すると、次のような声があります。

受講前に講師プロフィールを確認できる通信講座であれば、「現役中小企業診断士」「企業支援の実績」「講師歴」などが明記されているかをチェックしておくとよいでしょう。

単に教科書の内容を説明するだけでなく、実務と試験をつなげて解説できる講師がいるかどうかは、中小企業診断士通信講座を選ぶうえで重要な判断基準のひとつです。

中小企業診断士通信講座おすすめ9選!独自の選定基準を満たしたおすすめの講座を紹介

中小企業診断士通信講座は数が多いことから、「結局どれを選べばいいのか分からない」と迷ってしまうこともあるでしょう。

そこで、ここからは当サイトがおすすめする中小企業診断士通信講座を紹介していきます。数ある中小企業診断士の通信講座の中から、「一次・二次試験の両対応」「最新の法改正・中小企業政策への対応」「学習サポートの体制が整っている」など、独自の選定基準を満たした通信講座を紹介していきます。

◯中小企業診断士通信講座の選定基準

- 一次・二次試験の両方に対応している、またはどちらの講座も用意されている

- 中小企業診断士通信講座に特化している

- 最新の法改正・中小企業政策に対応している

- 「講師に直接相談できる」などのサポート体制が整っている

- 「紙のテキストだけでなくデジタルのものもある」などの教材が充実している

- 合格者数や合格率、または評価機関から評価を得ている

※2026年2月時点、各選定基準を満たしている通信講座を掲載

※掲載企業については当サイト独自の基準で評価

スタディング|忙しい社会人でも続けやすい、中小企業診断士のオンライン通信講座

出典:スタディング公式サイト

スタディングの中小企業診断士講座は、仕事や家庭と両立しながら合格を目指す社会人を前提に設計された、オンライン完結型の通信講座です。

中小企業診断士は学習範囲が非常に広く、まとまった勉強時間を確保できずに途中で止まってしまうケースが少なくありません。スタディングはこの課題を前提に、スキマ時間を使って学習を積み上げられる構成を採用しています。

講義は短時間で理解できる動画を中心に構成されており、インプットとアウトプットを細かく区切って進められる点が特徴です。1次試験対策では、7科目それぞれについて重要論点を整理し、「全部を完璧に理解する」のではなく、「得点につながる知識を積み上げる」考え方で学習を進められます。

学習範囲の広さに圧倒されやすい資格だからこそ、取捨選択を前提とした設計は実務的です。

また、AIによる復習サポートや進捗管理機能により、今どの科目を優先すべきか、どこが弱点なのかを把握しやすい点も特徴です。中小企業診断士の学習では、「どこまでやれば十分なのか分からない」状態に陥りやすいため、学習判断をシステム側で補助してくれる仕組みは、継続のしやすさにつながります。

一方で、紙のテキストに書き込みながらじっくり学びたい人や、理論背景まで深く掘り下げたい人にとっては、デジタル完結型の学習スタイルが合わない場合もあります。スタディングは、限られた時間の中で学習量を積み上げ、現実的に合格を目指したい社会人に向いた通信講座だと言えます。

| 料金目安(税込) | 1次2次合格コース スタンダード[2026年度試験対応]:59,400円〜(一括払いの場合) |

| 合格実績(合格数) | 合格者からの声が多数掲載 |

| 公式サイト | スタディング公式サイト |

スタディングの中小企業診断士講座に関する口コミ

クレアール|「非常識合格法」で学習量を抑え、合格ラインに一直線で近づく通信講座

出典:クレアール公式サイト

クレアールの中小企業診断士講座は、「非常識合格法」と呼ばれる独自の学習方針を前面に打ち出している点が最大の特徴です。これは、試験範囲を網羅的に学ぶのではなく、合格に必要な部分だけを明確に切り分け、学習量そのものを減らすという考え方の学習法です。

中小企業診断士は、すべてを理解しようとすると学習量が膨大になり、途中で手が止まってしまいやすい資格です。

クレアールの非常識合格法は、この前提に立ち、「出題されにくい論点」「得点に直結しにくい部分」をあらかじめ切り捨てることで、学習の負担を意図的に下げています。その結果、「何をやらないか」がはっきりし、学習判断で迷いにくくなります。

また、非常識合格法は1次試験対策だけで完結するものではなく、2次試験を見据えた知識整理にもつながる設計です。単なる暗記ではなく、後工程で使う前提で知識を整理するため、1次試験の学習が無駄になりにくい点も特徴です。

学習範囲を絞りつつも、合格に必要な要素は落とさない構造になっています。

一方で、この学習法は「試験範囲をすべて理解したい」「知識を体系的に網羅したい」という人には合わない場合があります。

非常識合格法は、学習量を減らす代わりに、合格という一点に目的を絞った方法です。限られた時間の中で、最短距離で合格ラインに到達したい人に向いた通信講座と言えます。

| 料金目安(税込) | 2026年合格目標1次2次ストレート合格パーフェクトコース:160,000円〜 ※その他コースは公式HPをご覧ください |

| 合格実績(合格数) | 合格者からの声やインタビューが多数掲載 |

| 公式サイト | クレアール公式サイト |

クレアールの中小企業診断士講座に関する口コミ

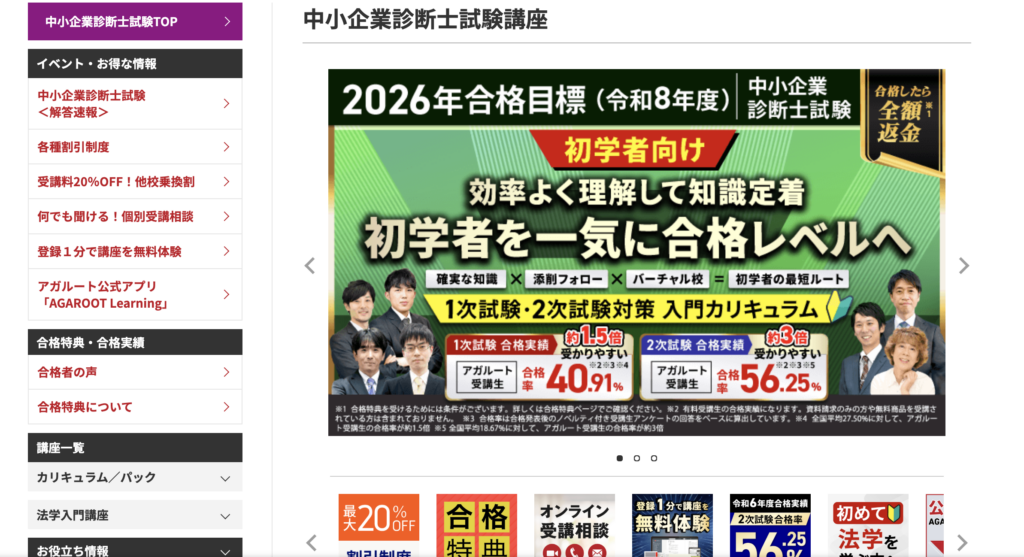

アガルート|理論と実践をつなぎ、2次試験まで見据えて合格を狙う通信講座

出典:アガルート公式サイト

アガルートの中小企業診断士講座は、1次試験だけでなく2次試験までを見据えた学習設計が特徴の通信講座です。

中小企業診断士は、1次試験で知識を問われ、2次試験でその知識を使って考えさせる構造になっているため、段階ごとに学習を切り替える必要があります。アガルートはこの構造を前提に、知識を「使える形」で整理することを重視しています。

講義では、単なる暗記に頼らず、なぜその理論や制度が必要なのかを言語化しながら解説されます。これにより、1次試験対策で身につけた知識が、2次試験の事例問題につながりやすくなります。中小企業診断士の学習で起こりがちな「1次と2次が別物になってしまう」という問題を避けやすい構成です。

また、添削指導や質問対応など、アウトプットを前提としたサポート体制が整っている点も特徴です。

中小企業診断士では、理解しているつもりでも答案に落とし込めないケースが多いため、第三者の視点でチェックを受けられる環境は重要になります。学習を進める中で、自分の弱点を客観的に把握しやすい設計になっています。

一方で、内容は比較的ボリュームがあり、短期間で最低限だけを押さえたい人にとっては負荷が高く感じられる場合もあります。アガルートは、学習量をある程度確保しながら、合格後まで見据えた力を身につけたい人に向いた通信講座だと言えます。

| 料金目安(税込) | 1次試験・2次試験対策入門カリキュラム/フル:198,000円 ※その他コースは公式HPをご覧ください |

| 合格実績(合格数) | 2024年度の合格率の掲載あり ◯1次試験合格率:40.91% (一般平均合格率:27.5%) ◯2次試験合格率:56.25% (一般平均合格率:18.67%) |

| 公式サイト | アガルート公式サイト |

アガルートの中小企業診断士講座に関する口コミ

診断士ゼミナール|1次・2次を分断せず、実務につながる思考力を鍛える通信講座

診断士ゼミナールの中小企業診断士講座は、1次試験と2次試験を切り離して考えず、最初から「診断士として考える力」を養うことを重視した設計が特徴です。知識を詰め込む学習ではなく、なぜその知識が必要なのか、どう使うのかを意識しながら学習を進めていきます。

中小企業診断士試験では、1次試験は突破できても、2次試験で答案を書けずに苦戦するケースが少なくありません。

診断士ゼミナールでは、この点を前提に、1次試験段階から2次試験を意識したインプットとアウトプットを組み合わせています。知識を覚えるだけで終わらず、「説明できるか」「使えるか」という視点で整理されている点が特徴です。

また、講義は実務やコンサルティングの現場を意識した解説が多く、単なる試験対策にとどまらない学習になっています。中小企業診断士として登録後、実務補習や実案件に進むことを見据えた内容になっているため、「合格後に何をする資格なのか」がイメージしやすい構成です。

一方で、学習にはある程度の思考力と時間が求められるため、「とにかく最短で1次試験だけを突破したい人」や、「暗記中心で進めたい人」には負荷が高く感じられる場合もあります。

診断士ゼミナールは、試験合格だけでなく、その先の実務も見据えて本質的な力を身につけたい人に向いた通信講座と言えます。

| 料金目安(税込) | 2026年合格目標1次2次ストレート合格パーフェクトコース:160,000円〜 ※その他コースは公式HPをご覧ください |

| 合格実績(合格数) | 2023年度の合格率の掲載あり ◯試験合格率:73.2% (一般平均合格率:36.4%) ◯2次試験合格率:37.9% (一般平均合格率:18.3%) |

| 公式サイト | 診断士ゼミナール公式サイト |

診断士ゼミナールの中小企業診断士講座に関する口コミ

ユーキャン|初学者でも学習の流れを見失わず、基礎から積み上げやすい通信講座

出典:ユーキャン公式サイト

ユーキャンの中小企業診断士講座は、専門知識に触れるのが初めての人でも、学習の全体像を把握しながら進められる設計が特徴の通信講座です。

中小企業診断士は試験範囲が広く、学習開始時点で全体像を掴めないまま進めてしまい、途中で不安や迷いが生じやすい資格ですが、ユーキャンはこの点を意識した構成になっています。

教材は、専門用語や理論を前提知識なしで理解できるよう、背景や考え方から段階的に解説されています。そのため、「いきなり難しい話についていけなくなる」という状況が起こりにくく、学習初期でつまずきにくい点が特徴です。

標準学習期間を長めに設定している点も、無理なく継続することを重視した設計だと言えます。

また、添削指導や質問対応など、通信講座としての基本的なサポート体制が整っており、「理解したつもり」で進んでしまうリスクを抑えやすい点もメリットです。

特に診断士学習では、自分の理解度を客観的に確認する機会が少なくなりがちですが、定期的に確認できる仕組みがあることで、学習の軌道修正がしやすくなります。

一方で、学習内容は基礎理解を重視している分、短期間で一気に合格レベルまで引き上げたい人や、2次試験を強く意識した実践的な演習を求める人には物足りなく感じられる場合もあります。

ユーキャンは、中小企業診断士を初めて学ぶ人が、無理なく学習を継続し、資格全体の理解を深めていくための通信講座と言えます。

| 料金目安(税込) | 中小企業診断士講座:73,000円 ※その他コースは公式HPをご覧ください |

| 合格実績(合格数) | 合格者からの声やインタビューが多数掲載 |

| 公式サイト | ユーキャン公式サイト |

ユーキャンの中小企業診断士講座に関する口コミ

資格の学校TAC|試験制度に沿った体系的カリキュラムで、基礎から段階的に積み上げる通信講座

資格の学校TACの中小企業診断士講座は、試験制度や出題範囲を前提に、知識を体系的に整理しながら段階的に学習を進められる構成が特徴の通信講座です。1次試験・2次試験を通した全体構造を意識しつつ、基礎から応用へと順を追って理解を深められるよう設計されています。

中小企業診断士は、分野ごとの知識が独立しているようでいて、実際には横断的な理解が求められる資格です。

TACでは、各科目を個別に学ぶだけでなく、どの知識がどの場面で使われるのかを整理しながら進めるため、学習内容が断片化しにくくなっています。学習順序が明確に示されている点も、迷いにくさにつながっています。

また、通信講座であっても講義内容や教材はボリュームがあり、基礎理論から応用的な論点まで幅広くカバーされています。そのため、学習範囲の抜け漏れをできるだけ避けたい人や、後から「この分野をほとんど学んでいなかった」と感じたくない人にとっては安心感のある設計です。

一方で、学習量は比較的多く、短期間で最低限だけを押さえたい人や、学習範囲を絞って進めたい人には負担に感じられる場合もあります。TACは、時間をかけてでも試験範囲を整理し、基礎から段階的に理解を積み上げたい人に向いた通信講座と言えます。

| 料金目安(税込) | 1・2次ストレート本科生:315,000円 ※その他コースは公式HPをご覧ください |

| 合格実績(合格数) | 合格者からの声やインタビューが多数掲載 |

| 公式サイト | 資格の学校TAC公式サイト |

資格の学校TACの中小企業診断士講座に関する口コミ

LEC東京リーガルマインド|演習量と情報量を活かし、理解をアウトプットにつなげる通信講座

LEC東京リーガルマインドの中小企業診断士講座は、豊富な演習と情報量を通じて、知識をアウトプットできる形に仕上げていく設計が特徴の通信講座です。インプット中心で終わらせず、問題演習や解説を通じて理解を確認しながら進められる構成になっています。

中小企業診断士試験では、知識を覚えただけでは対応できず、「どの論点をどう使うか」を判断する力が求められます。

LECではこの点を前提に、過去問や類題を活用した演習を多く取り入れ、知識を使う練習を重ねられるよう設計されています。特に2次試験を見据えた学習では、答案作成を意識したトレーニングを積みやすい点が特徴です。

また、長年の指導実績を背景に、試験情報や出題傾向に関するデータが豊富に蓄積されており、学習の参考情報が多い点も特徴の一つです。通信講座であっても、通学講座に近い情報量を得られるため、自分で情報収集を行う手間を減らしやすくなっています。

一方で、演習量や教材のボリュームは多めなため、学習量を最小限に抑えたい人や、スキマ時間中心で進めたい人には負担に感じられる場合もあります。LECは、一定の学習時間を確保しながら、問題演習を通じて理解を定着させたい人に向いた通信講座と言えます。

| 料金目安(税込) | 1次2次プレミアム1年合格コース:264,000円 ※その他コースは公式HPをご覧ください |

| 合格実績(合格数) | 合格者からの声やインタビューが多数掲載 |

| 公式サイト | LEC東京リーガルマインド公式サイト |

LEC東京リーガルマインドの中小企業診断士講座に関する口コミ

資格の大原|試験全体の構造を整理し、基礎から順序立てて理解を積み上げる通信講座

出典:資格の大原公式サイト

資格の大原の中小企業診断士講座は、試験範囲の広い診断士試験を前提に、知識を順序立てて整理しながら学習できる構成が特徴の通信講座です。各科目を個別に詰め込むのではなく、試験全体の構造を意識しながら段階的に理解を深めていけるよう設計されています。

中小企業診断士の学習では、「どの分野から手を付け、どこまで理解すればよいのか」が分からず、学習が迷走してしまうケースが少なくありません。大原では、学習の進行順や到達目標が比較的明確に示されており、学習の全体像を見失いにくい点が特徴です。初期段階で基礎を固め、その上で応用に進む流れが作られています。

また、通信講座であっても、講義内容や教材は一定のボリュームがあり、基本理論から試験対応レベルまでを幅広くカバーしています。知識の抜け漏れをできるだけ減らし、全体をバランスよく理解したい人にとっては安心感のある設計です。

一方で、学習量は少なくないため、短期間で必要最低限だけを押さえたい人や、学習範囲を大きく絞って進めたい人には負担に感じられる場合もあります。資格の大原は、時間をかけてでも基礎から整理し、段階的に理解を積み上げたい人に向いた通信講座と言えます。

| 料金目安(税込) | パススル 中小企業診断士(1次・2次) Web通信:74,800円 ※その他コースは公式HPをご覧ください |

| 合格実績(合格数) | 合格者からの声やインタビューが多数掲載 |

| 公式サイト | 資格の大原公式サイト |

資格の大原の中小企業診断士講座に関する口コミ

ヒューマンアカデミー|学習サポートと学習管理を重視し、社会人でも学び切りやすい通信講座

ヒューマンアカデミーの中小企業診断士講座は、学習内容そのものだけでなく、学習を継続しやすい環境づくりに重点を置いた通信講座です。

中小企業診断士は学習期間が長くなりやすく、途中でペースを崩してしまう人も多い資格ですが、ヒューマンアカデミーはその点を前提に設計されています。

講座は、標準的な学習スケジュールをベースに進行し、何を・いつまでに・どの順番で学ぶかが比較的明確です。学習計画を自分で一から組み立てる必要がないため、仕事や家庭と両立しながらでも学習の軸を保ちやすくなっています。

独学で計画管理に苦労した経験がある人にとっては、安心感のある講座でしょう。

また、質問対応や学習フォローなどのサポート体制が用意されており、「理解できないまま先に進んでしまう」状況を避けやすい点も特徴です。診断士学習では、分からない部分を放置したまま進むと後半で負担が一気に増えますが、疑問点を都度整理しやすい環境が整っています。

一方で、学習内容は全体をバランスよく扱う設計のため、学習量を大きく削減したい人や、短期間で一気に仕上げたい人には合わない場合もあります。

ヒューマンアカデミーは、学習環境とサポートを活用しながら、無理のないペースで中小企業診断士合格を目指したい社会人に向いた通信講座と言えます。

| 料金目安(税込) | 中小企業診断士(安心合格)講座:268,400円 ※その他コースは公式HPをご覧ください |

| 合格実績(合格数) | 合格者からの声やインタビューが多数掲載 |

| 公式サイト | ヒューマンアカデミー公式サイト |

ヒューマンアカデミーの中小企業診断士講座に関する口コミ

中小企業診断士通信講座のおすすめを比較!費用・サポート内容・合格実績の比較一覧表

| 講座名 | 費用目安(税込) | 学習スタイル・サポート内容 | 合格実績 |

| スタディング | 1次2次合格コース(スタンダード):59,400円〜 | ・スマホ完結(講義・演習・復習) ・スキマ時間前提の設計 ・学習管理システムで進捗/弱点を可視化 | 合格率は非公表 合格者の声を多数掲載 |

| クレアール | 1次2次ストレート合格パーフェクト:160,000円〜 | ・「非常識合格法」による重要論点集中型 ・動画+PDF教材 ・質問回数無制限 | 合格者の声・体験談を多数掲載 |

| アガルート | 1次・2次対策入門カリキュラム(フル):198,000円 | ・体系的カリキュラム ・2次試験の添削指導が充実 ・合格時全額返金/お祝い金制度 | 2024年度 1次合格率:40.91%(一般27.5%) 2次合格率:56.25%(一般18.67%) |

| 診断士ゼミナール | 1次2次ストレート合格パーフェクト:160,000円〜 | ・通信特化・デジタル教材中心 ・答案添削・質問対応あり ・直前期の演習量が豊富 | 2023年度 1次合格率:73.2%(一般36.4%) 2次合格率:37.9%(一般18.3%) |

| ユーキャン | 中小企業診断士講座:73,000円 | ・初心者向け図解教材 ・添削指導・質問対応あり ・法改正対応教材 | 合格者の声・インタビューを掲載 |

| 資格の学校TAC | 1・2次ストレート本科生:315,000円 | ・通学講義ベースの通信講座 ・紙+デジタル教材併用 ・試験分析・解答速報が充実 | 合格者の声・実績データを掲載 |

| LEC東京リーガルマインド | 1次2次プレミアム1年合格コース:264,000円 | ・ライブ+録画配信併用 ・法律・経済科目に強み ・紙+電子教材 | 合格者の声・体験談を掲載 |

| 資格の大原 | パススル 中小企業診断士(1次・2次):74,800円 | ・会計・財務に強い講義 ・Web/DVD併用 ・質問対応・模試フォロー | 合格者の声・インタビューを掲載 |

| ヒューマンアカデミー | 中小企業診断士(安心合格)講座:268,400円 | ・動画+冊子テキスト併用 ・標準12か月学習設計 ・質問回数無制限 | 合格者の声・体験談を掲載 |

中小企業診断士試験の難易度や合格率は?

中小企業診断士は「経営コンサルタントの国家資格」として知られており、経営全般の知識と分析力を総合的に問われます。試験では「経営・財務・法務・情報・政策」など、経営に関するあらゆる分野が出題されるため、ビジネス資格の中でも特に学習範囲が広いのが特徴です。

国家資格の中でも難易度は高めであり、最終合格率は例年4〜5%前後とされています。そのため、合格者の多くは通信講座や学習サポートを活用するなど、効率的に学習を進めるのが得策です。

試験制度は「一次試験(マークシート式)」「二次試験(記述式)」の二段階構成で、最終合格後には「口述試験」も行われます。一次では知識量、二次では実践力、そして口述では論理的な表現力やコミュニケーション力が問われるため、経営理論と実務感覚の両方をバランスよく持つ人が評価される試験といえます。

また、難易度を高めているもう一つの要因が、試験範囲の変動です。経済環境や政策変更が出題内容に反映されるため、毎年のように新しいテーマが登場します。

たとえば近年では、「中小企業のデジタル化」「人手不足」「事業承継支援」などが頻出テーマとして扱われています。最新の中小企業白書や法改正の情報をキャッチできていないと、得点が安定しにくいのも特徴です。

ここからは、一次試験・二次試験それぞれの特徴と難易度を詳しく見ていきましょう。

中小企業診断士の1次試験の難易度や合格率

一次試験は、経済・財務・経営・法務・情報・運営・中小企業政策の全7科目を網羅的に学ぶ知識の総合試験です。合格率は例年20〜25%前後で推移しており、国家資格の中でも難易度は高めです。

一次試験の最大の特徴は、範囲の広さと科目ごとの傾向にあります。

たとえば、経済学では数式やグラフが中心で文系出身者がつまずきやすく、逆に法務では条文理解が必要で理系出身者が苦戦しがちです。さらに、IT関連の「経営情報システム」や、毎年内容が変化する「中小企業経営・政策」などは最新の時事知識が問われるため、独学では情報収集が追いつかないという声も多く聞かれます。

もう一つの難しさは、7科目の得点バランスです。1科目だけ突出しても他の科目で足を引っ張ってしまうため、まんべんなく60点を目指す戦略的な勉強法が必要です。苦手科目を放置すると全体平均に届かず、あと数点で不合格になるケースも珍しくありません。

一方で、1次試験には科目合格制度があるため、1年で全てをクリアしなくても、翌年に残り科目だけを受け直せる仕組みがあります。この制度を上手に活用して、「得意科目からつぶす」という戦略を取る人も多く、長期的に計画を立てれば合格のチャンスは十分にあります。

中小企業診断士の二次試験の難易度や合格率

二次試験は、一次試験を突破した人が受験できる記述式の応用試験です。合格率は例年18〜20%前後で、一次試験よりも低い傾向があります。

ここで多くの受験生が苦戦するのは、「正解が1つに定まらない」という診断士試験特有の性質です。

試験は「事例Ⅰ:組織人事」「事例Ⅱ:マーケティング」「事例Ⅲ:生産管理」「事例Ⅳ:財務会計」で構成されており、それぞれに異なる思考力が求められます。

たとえば、「事例Ⅰ」では人材配置やモチベーション向上策など抽象的な課題を、「事例Ⅳ」では損益分岐点分析やNPVなどの計算+経営助言を解く力を問われます。

つまり、知識だけでなく、文章を読み取って論理的に助言を組み立てる力が必要なのです。特に独学では、自分の答案を客観的に評価するのが難しく、何が足りないのかが分からないまま不合格を繰り返してしまうパターンが多く見られます。

二次試験は単に知識を覚えるだけでは突破できませんが、練習量と方向性さえ合っていれば、確実に実力が伸びる試験です。

合格率こそ低いものの、再現答案の研究や添削指導を活用することで合格に近づけるという点で、努力が報われやすい試験でもあります。

中小企業診断士試験に合格した人へのアンケート!学習時間や効果的な学習法を紹介

中小企業診断士試験に合格した人たちは、実際にどれくらいの年月・勉強時間をかけて、どんな学習法を取り入れていたのでしょうか。当サイトで合格者にアンケートを実施した結果をまとめました。

◯実施したアンケートについて

- アンケート方法:インターネットアンケート

- 集計期間:2025年9月6日〜2025年10月9日

- アンケート回答人数:34人

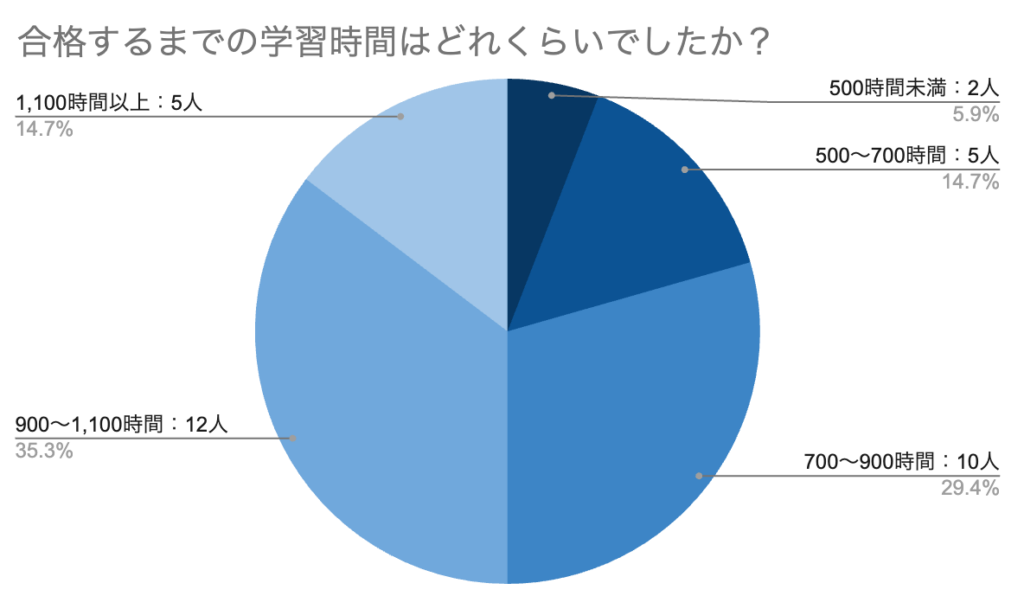

合格するまでの学習時間はどれくらいでしたか?

中小企業診断士試験は、1次・2次を合わせると800〜1,000時間前後の学習が必要といわれます。とはいえ、この時間はあくまで一般的な目安です。

そこで、実際に合格した人に「合格するまでの学習時間はどれくらいでしたか?」とアンケートをとったところ、下記の結果が得られました。

今回のアンケートでは、約7割が700〜1,100時間の範囲で合格している結果となりました。とくに社会人受験生では「平日は1〜2時間+休日5時間」のようにコツコツ学習を続けたケースが多く、短期集中よりも継続型の学習が成功しやすい傾向が見られました。

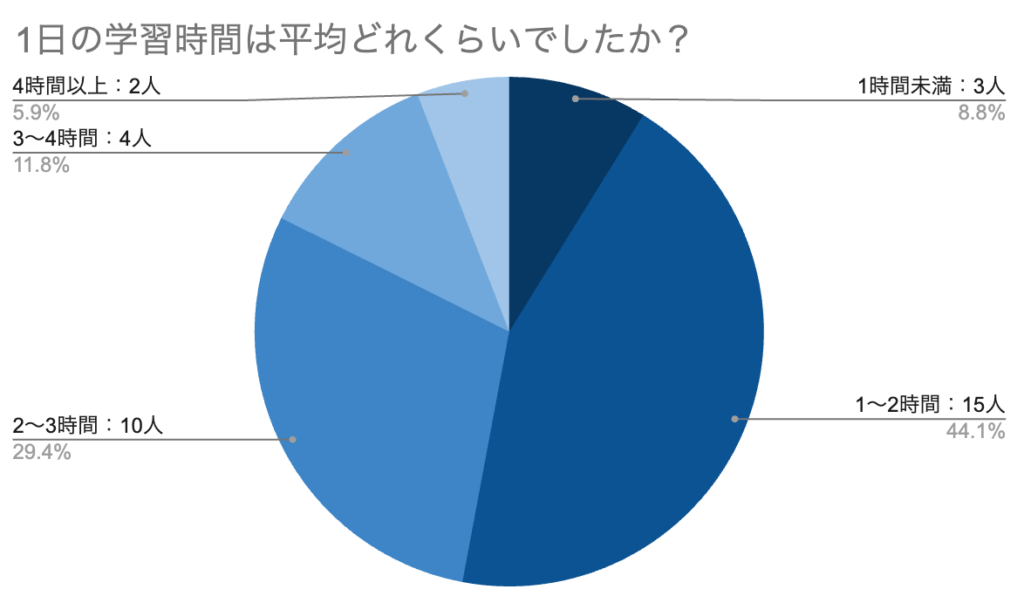

1日の学習時間は平均どれくらいでしたか?

中小企業試験に合格した方々は、実際にどれくらいの時間を毎日勉強にあてていたのでしょうか。今回は、中小企業試験に合格した34名に対して、1日あたりの平均学習時間についてアンケートを実施しました。

今回のアンケートでは、約半数が1日に1〜2時間を学習時間に回したという結果でした。多くの人が通勤時間・昼休み・夜の1〜2時間を中心に勉強しており、「毎日少しずつでも続けることが大切」という声が多数寄せられています。

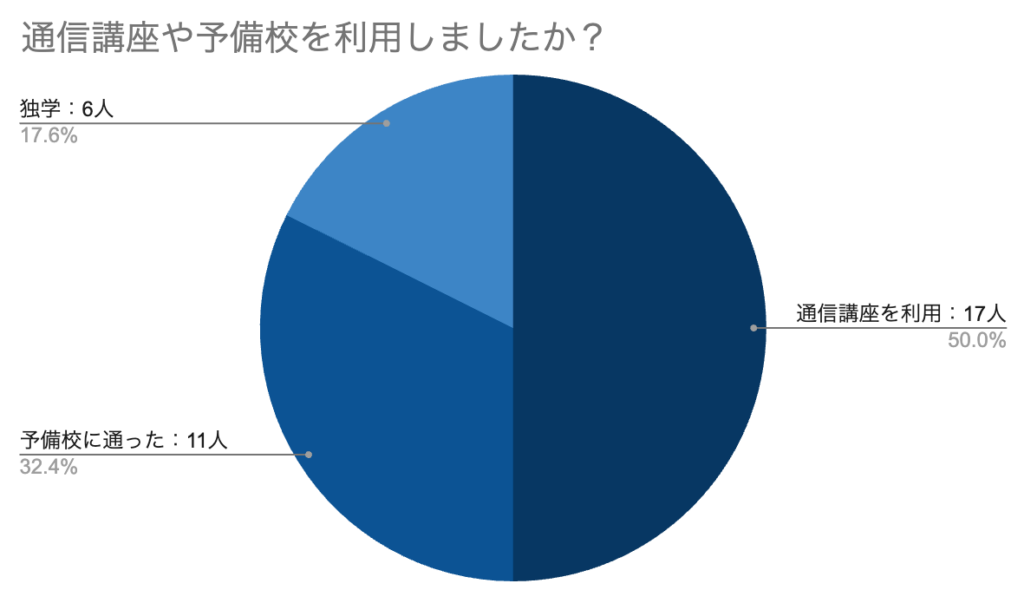

通信講座や予備校を利用しましたか?

中小企業試験に合格した方々に、「通信講座や予備校を利用しましたか?」とアンケートをとったところ、下記の結果になりました。

今回のアンケートでは、通信講座の利用が最も多く、次に予備校の通学が多い結果でした。学習範囲の広さと情報の更新スピードの観点から、「独学では限界を感じた」という意見もありました。

通信講座を利用して中小企業診断士試験に合格した人へのインタビュー

当サイトでは、この記事の作成にあたって通信講座を利用して中小企業診断士試験に合格した3名に対してインタビューを実施しました。

実際に中小企業診断士試験に合格した人の意見は、これから通信講座を利用して中小企業診断士試験に臨む人にとって参考になることがあるはずです。

ここからは、3名の方へのインタビュー内容を紹介していきます。

◯インタビューの質問内容

- なぜ中小企業診断士試験に挑戦しようと思ったのですか?

- 通信講座を選んだ理由は?

- 通信講座の中で特によかったポイントは?

- 不満に感じた点・改善してほしい点は?

- 学習を続ける上で意識していたことは?

30代・ITコンサルタントの男性へのインタビュー

Q. なぜ中小企業診断士試験に挑戦しようと思ったのですか?

システム導入支援の仕事をしていて、経営課題のヒアリングや業務改善提案を行う機会が多いのですが、「IT以外の課題に踏み込めない」もどかしさを感じていました。

経営戦略や財務の基礎を体系的に学ぶことで、より経営者の立場に近い視点で提案できるようになりたいと思ったのがきっかけです。

Q. 通信講座を選んだ理由は?

プロジェクト単位で出張や残業が多く、通学は現実的ではありませんでした。

通信講座なら、移動中やホテルでもスマホで講義を視聴できますし、倍速再生でテンポよく学べるのが魅力でした。

Q. 通信講座の中で特によかったポイントは?

講義が短時間で細かく区切られており、集中力が切れない点が良かったです。また、「経営情報システム」は実務に直結する内容が多く、ITコンサルとしての経験と結びつけながら理解できました。

とくに「システム化構想」や「業務プロセス設計」など、自分の業務に近いテーマが多く、学習が苦になりませんでした。

Q. 不満に感じた点・改善してほしい点は?

動画の専門用語が少し早口に感じる部分があり、最初は何度か巻き戻していました。

ただ、慣れてくるとテンポがよく、移動中の学習にはちょうど良かったです。

Q. 学習を続ける上で意識していたことは?

毎日やることを固定化することです。

朝の通勤で講義を1本、夜に復習15分のように時間をルール化しました。また、理解した内容を自分の仕事の提案書に落とし込むようにして、勉強を仕事に変換する意識を持つことで継続できました。

40代・製造業の男性へのインタビュー

Q. なぜ中小企業診断士試験に挑戦しようと思ったのですか?

会社の業績が悪化して、「このまま現場一筋でいいのか」と不安になりました。

中小企業診断士は経営の見える化を支援できる資格だと知り、将来は中小企業の経営改善に携わる仕事をしたいと思いました。

Q. 通信講座を選んだ理由は?

地方在住で通学できる学校がなかったこと、そして費用面でも現実的だったからです。

教材が体系的で、初学者でも何から手をつければよいかが分かりやすかったです。

Q. 通信講座の中で特によかったポイントは?

添削課題で講師から「論理が飛んでいる」「根拠が弱い」といった具体的な指摘をもらえた点です。

二次試験ではこのフィードバックが一番うれしかったです。

Q. 不満に感じた点・改善してほしい点は?

質問フォームの返信に少し時間がかかることがありました。

ただ、回答自体は丁寧で納得感がありましたね。

Q. 学習を続ける上で意識していたことは?

スケジュールを業務日報のように記録していました。

勉強時間を見える化することで、やらなかった日がはっきり分かり、自己管理がしやすくなりました。

40代・地方銀行員の男性へのインタビュー

Q. なぜ中小企業診断士試験に挑戦しようと思ったのですか?

法人融資の担当をしており、経営者の方と話す機会が多いのですが、資金繰り以外の相談も増えてきました。

「資金の提案」から一歩踏み込み、「経営課題そのものを一緒に考えられる存在になりたい」と思い、受験を決めました。

Q. 通信講座を選んだ理由は?

平日は帰宅が遅く、休日も支店対応で不規則な勤務です。通信講座なら、自分のペースで早朝学習ができるのが助かりました。

また、金融業務で忙しい自分にとって、効率的に知識を積み上げられるカリキュラムが魅力でした。

Q. 通信講座の中で特によかったポイントは?

2次試験対策での添削フィードバックです。自分では「いい答案」を書いたつもりでも、講師から「根拠が抽象的」と指摘され、診断士らしいロジカルな助言の書き方を身につけることができました。

Q. 不満に感じた点・改善してほしい点は?

質問フォームの回答までに時間がかかることがありました。

ただ、その分、返ってきた回答が具体的で実務的だった点は満足しています。

Q. 学習を続ける上で意識していたことは?

1日3時間を「朝型」に固定し、朝5時から出勤前まで勉強していました。

夜は疲れて集中できないので、朝の静かな時間を勉強に回すのがコツでした。

よくある質問

どのタイミングで通信講座を始めるのがベストですか?

なるべく早くから学習を始めるのが理想ですが、目安として約1年〜2年程度の学習期間が必要と言われているため、少なくとも1年前から準備しておくのがよいでしょう。

1次試験は7科目と範囲が広く、初学者が1年で全科目を学びきるには早めの着手が必要です。社会人の場合、1日1〜2時間の学習時間しか取れないケースが多いため、早く始めてコツコツ積み上げることが合格への近道になります。

市販の教材で独学するのと通信講座は具体的にどう違うのでしょうか?

大きな違いは、「学習の進め方が最初から用意されているかどうか」にあります。

独学はコストを抑えられるメリットがある一方で、「どこから手をつければよいか分からない」「この勉強方法で合っているのか不安」という声が多く、特に初学者にとっては挫折のリスクが高くなります。

通信講座では、最初から合格までのカリキュラムが設計されており、「何を」「いつ」「どうやって」学べばよいかが明確です。さらに、法改正や最新の出題傾向にも対応しているため、試験に直結する内容を効率よく学ぶことができます。

まとめ

中小企業診断士の通信講座を利用することで、限られた時間のなかで効率よく合格を目指せます。中小企業診断士試験は一次・二次あわせて出題範囲が広く、独学では方向性を見失いやすいですが、通信講座を活用することで「何を・いつ・どのように学ぶか」が明確になります。

とくに、近年は中小企業政策や法改正、IT・DX分野の出題比重が高まっており、最新情報を自動的にアップデートしてくれる通信講座の価値は年々上がっています。また、講師の添削やオンライン質問サポートを通じて、自分の弱点を客観的に把握できる点も独学にはない強みです。

中小企業診断士を目指すうえで大切なのは、勉強を続けられる環境をつくることです。通信講座をうまく活用すれば、仕事や家庭と両立しながらでも、確実に合格に近づくことでしょう。

「独学では不安」「何から始めればいいか分からない」と感じている場合、まずは各講座の無料資料や体験講義を比較してみてください。あなたの生活に合った通信講座が、診断士合格への最短ルートになるはずです。