公認会計士通信講座おすすめを厳選!合格者が実践した学習法も紹介

2026.02.05

本ページにはプロモーションが含まれています。

公認会計士試験は、会計・法律・経営など幅広い知識が求められる日本でも有数の難関資格です。短答式・論文式あわせて数年に及ぶ長期学習が必要なため、「効率的に学べる環境をどう作るか」が合否を左右します。

そこで注目されているのが、場所や時間を選ばず学習できる通信講座です。近年はオンライン教材の質が大幅に向上しており、通学と同水準のカリキュラムや添削サポートを受けられる講座も増えています。

当記事では、独自の選定基準を設けて、その基準を満たした通信講座を紹介しています。まずはおすすめの公認会計士通信講座を一覧でまとめましたので参考にしてみてください。

| 通信講座 | 特徴 |

| CPA会計学院 | 合格者実績が豊富で講師サポートが充実した専門講座 |

| スタディング | スマホ学習でスキマ時間を活用できるオンライン特化講座 |

| クレアール | 「非常識合格法」で効率学習を追求する通信講座 |

| LEC東京リーガルマインド | 資格試験指導のノウハウを活かした講座 |

| 資格の大原 | 基礎から応用まで体系的に学べる総合講座 |

| 資格のTAC | 豊富な演習量と学習サポートで着実に実力を高める講座 |

なお、公認会計士試験に合格するためには、限られた時間の中でどれだけ効率的に学習を進められるかが重要です。

通信講座は、独学よりも効率よく学べる仕組みやサポート体制が整っていますが、最終的に学習を進めるのは自分自身に変わりありません。モチベーションの維持や学習計画の管理は、やはり受講者の主体性が必要です。

そこで当サイトでは、実際に公認会計士試験に合格した方々へのアンケートやインタビューを実施しました。これらの結果は、公認会計士試験に合格するためにはどうやって学習を進めていくべきかの参考になるはずです。

本記事では、筆者が独自の選定基準に基づき厳選したおすすめ通信講座6選とともに、合格者のアンケートやインタビュー結果も紹介していきます。

目次

公認会計士通信講座おすすめ6選!選定基準を満たした通信講座を紹介

公認会計士通信講座には様々な種類があるうえに数が多いことから、「結局どれを選べばいいのか分からない」と迷ってしまうこともあるでしょう。

そこで、ここからは当サイトがおすすめする公認会計士通信講座を紹介していきます。数ある公認会計士通信講座の中から、独自の選定基準を満たした通信講座を紹介していきます。

◯公認会計士通信講座の選定基準

- 合格実績・指導歴が公表されているか

- 最新の会計基準に対応しているか

- 短答式・論文式の両方に一貫対応している

- 添削・質問・進捗管理などの学習サポート体制が整っているか

CPA会計学院|合格者実績と講師サポートが充実した専門講座

CPA会計学院は、公認会計士講座に特化した教育機関で、受験データや講師陣の質の高さに定評があります。通信講座でも、通学と同じカリキュラム・教材を利用でき、動画講義は視聴期限内で繰り返し視聴が可能です。

また、公認会計士試験で毎年多くの合格者を輩出しており、合格実績の豊富さは大きな特徴の一つです。実績面を重視して講座を選びたい人からも選ばれる傾向があります。

こうした合格者データに基づいた指導ノウハウが蓄積されている点は、受講生にとって大きな安心材料と言えるでしょう。

質問サポートや個別面談制度も整っており、学習進捗を一人ひとりに合わせて丁寧にフォローする体制があります。講師の多くは実務経験者で、理論と実務を結びつけた指導が受けられる点も特徴です。

「初めて受験する人」「じっくり体系的に学びたい人」に特に向いている講座です。

なお、関連サービスとして、簿記から会計・経理・ファイナンス実務までを無料で学べるオンライン学習サービス「CPAラーニング」も提供されています。

「会計知識の基礎を軽く押さえておきたい」という場合、CPAラーニングもあわせて利用することも検討してみてください。

| 価格 | 2年スタンダードコース(短答2回対応):850,000円 1年スタンダードコース(短答1回対応):670,000円 ※その他コースの料金は公式サイトを参照ください |

| 合格数・合格率 | 令和7年 公認会計士試験 合格実績 ・合格者数1,092名 ・合格者占有率66.7% |

| 公式サイト | CPA会計学院公式サイト |

スタディング|スマホ学習でスキマ時間を活用できるオンライン特化講座

スタディングは「忙しい社会人でも続けられる」をコンセプトにした、完全オンライン型の通信講座です。

スマホ1台で講義視聴・過去問演習・進捗管理まで完結できる点が特徴です。AI学習プラン機能により、理解度に応じた最適な学習スケジュールを自動で提案してくれます。

講義は短時間で要点を押さえた構成になっており、通勤時間や休憩中などのスキマ時間学習にも最適です。リーズナブルな価格ながら短答・論文対策まで一貫して学べるため、「独学では不安だけど費用を抑えたい」という方におすすめです。

| 価格 | 2027年合格パック2年コース(ペーパーレス版):124,800円 2027年合格パック2年コース(冊子版問題集付き):194,800円 |

| 合格数・合格率 | 合格者の声の掲載あり |

| 公式サイト | スタディング公式サイト |

クレアール|「非常識合格法」で効率学習を追求する通信講座

クレアールは「非常識合格法」という独自メソッドで知られる通信講座です。

限られた時間で合格ラインに到達するために、出題頻度の高い論点に絞り込んだカリキュラムが採用されています。重要度の低い範囲に時間をかけない「戦略的学習」が特徴で、社会人や兼業受験生から支持されています。

また、個別の学習相談や添削指導も充実しており、受講生一人ひとりに合わせた進捗サポートを受けられます。「最短ルートで合格したい」「ムダのない学習を求める」という人におすすめです。

| 価格 | 2年スタンダード合格コース 初学者対象 Web通信:540,000円 ※その他コースの料金は公式サイトを参照ください |

| 合格数・合格率 | 合格体験記や合格者インタビューの掲載あり |

| 公式サイト | クレアール公式サイト |

LEC東京リーガルマインド|資格試験指導のノウハウを活かした講座

LEC東京リーガルマインドは、司法試験や行政書士などの法律系資格で培った指導ノウハウを持ち、公認会計士講座にも対応しています。段階的に理解を深めていくカリキュラムが特徴で、初学者でも無理なく基礎を固められる構成です。

通信・通学どちらにも対応しており、質問フォーラムや個別相談などのサポートも利用可能です。教材も改訂が定期的に行われ、法改正や会計基準の変更にも対応しています。

「初めての資格学習に不安がある人」や「大手予備校の安心感を重視したい人」に適しています。

| 価格 | 短答合格コース<秋生>+論文コース:348,000円 短答合格コース<春生>+論文コース:348,000円 ※その他コースの料金は公式サイトを参照ください |

| 合格数・合格率 | 合格者の声の掲載あり |

| 公式サイト | LEC東京リーガルマインド公式サイト |

資格の大原|基礎から応用まで体系的に学べる総合講座

資格の大原は、会計分野を中心に長年の教育実績を持つ専門学校です。板書を中心にした講義スタイルと、論点を段階的に整理した教材が特徴で、初心者でも理解を積み重ねやすい内容になっています。

通信講座でも通学と同様の講義・教材を利用でき、添削課題や模試・答練などの演習量も充実しています。とくに論文式試験に向けた「答案練習」の指導が手厚く、実践的な演習を通して記述力を磨けます。

「体系的に基礎から固めたい」「講師の解説をじっくり聞いて学びたい」という人におすすめです。

| 価格 | 2026年・2027年合格目標 Wチャンス初学者合格コース:800,000円〜 2026年合格目標 1年初学者合格コース:680,000円〜 ※その他コースの料金は公式サイトを参照ください |

| 合格数・合格率 | 2006年〜2024年の累計合格者数:9,813名 |

| 公式サイト | 資格の大原公式サイト |

資格のTAC|豊富な演習量と学習サポートで着実に実力を高める講座

資格のTACは、全国に校舎を展開する教育機関で、通信講座でも通学と同じ内容を学べる環境が整っています。カリキュラムは過去の出題傾向に基づいて設計されており、演習・答練・模試を通して実戦力を育成できる構成です。

また、質問サポートや講義のオンライン配信機能など、通信でも安心して学習を進められるサポート体制が整っています。講師陣は各分野の専門家で、試験傾向に合わせた解説が受けられる点も特徴です。

「安定したカリキュラムで地道に実力を積み上げたい」という人に向いています。

| 価格 | 1.5年S本科生(一括払い):760,000円 フルコミットL本科生(オンラインライブ通信講座):860,000円 ※その他コースの料金は公式サイトを参照ください |

| 合格数・合格率 | 2024年公認会計士論文試験の合格率:71.7% |

| 公式サイト | 資格のTAC公式サイト |

公認会計士試験の合格率や難易度は?

公認会計士は弁護士や不動産鑑定士と並ぶ「日本三大国家資格」の一つとされており、最難関レベルの試験として知られています。

会計・法律・経営など、複数分野の専門知識を横断的に問われるため、単なる暗記では通用せず、理論を理解し実務で応用できる力が求められます。多くの社会人や大学生が挑戦していますが、長期間にわたる学習を計画的に続けられるかどうかが合否を左右する試験です。

前提として、公認会計士試験は一度の試験で終わるものではありません。「短答式試験」→「論文式試験」→「実務補習(3年)」という3段階を順に突破し、最終的に日本公認会計士協会への登録を経て初めて「公認会計士」と名乗ることができます。

短答式ではマークシート方式で知識の正確さやスピードが問われ、論文式では理論をもとにした記述力・分析力・応用力が試されます。つまり、知識だけではなく「理解の深さ」と「実務的な判断力」が問われるのがこの試験の特徴です。

下表は、直近数年の合格率の推移です。

| 年度 | 短答式試験※ | 論文式試験 | 最終合格率(願書提出者を含む) |

| 令和6年(2024年) | 約11.9%(2,345人/19,564 人) | 約36.8%(1,603人/4,354人) | 約7.4%(1,603人/21,573人) |

| 令和5年(2023年) | 約17.5%(2,103人/18,228人) | 約36.8%(1,544人/4,192人) | 約7.6%(1,544人/20,317人) |

参考:金融庁「令和6年公認会計士試験の合格発表について」

※短答式試験合格者には短答式試験免除者数を除きます

たとえば令和6年度では、1万9,564人の受験者のうち、最終的に合格できたのはわずか1,603人で、願書提出者を含めた最終合格率は約7.4%でした。この数字だけを見ても、狭き門であることがわかります。

短答式試験に合格しても、論文式で不合格となるケースは少なくなく、受験を数年にわたって続ける人も多いのが実情です。

合格率が低い理由は、単に問題が難しいからではありません。試験範囲が非常に広く、会計・監査・企業法・租税法・経営学といった専門分野を横断的に学ばなければならないうえ、出題傾向も毎年変化します。

とくに「財務会計論」や「管理会計論」などの主要科目は、暗記だけでなく計算・分析・理論のすべてを理解する必要があり、基礎から体系的に積み上げる力が求められます。

また、論文式では単に知識を持っているだけでは通用せず、限られた時間の中で論理的に答案を構成し、採点者に理解される形で記述する技術も必要です。

このように、知識・思考力・文章力の三拍子が揃わなければ合格には届かない点が、他の資格試験とは大きく異なります。

公認会計士通信講座のメリット

公認会計士試験は、会計・法律・監査など幅広い分野を横断的に問う、極めて専門性の高い国家試験です。

「独学で挑戦する」という選択も不可能ではありませんが、実際には出題範囲が広く、内容も実務的であるため、途中で行き詰まってしまう人が少なくありません。

通信講座は、こうした難関試験を突破するための「効率的な学習環境」と「継続できる仕組み」を提供するものです。そのため、独学と比較すると、公認会計士通信講座を利用するメリットは下記が挙げられます。

- 膨大な試験範囲を体系的なカリキュラムで効率的に学べる

- 専門講師による理論と実務を結ぶ解説を受けられる

- 添削・質問サポートによって答案力を磨ける

- 最新の出題傾向や法改正に対応した講義を受けられる

ここからは、独学と比較したときに公認会計士通信講座を利用する具体的なメリットを解説していきます。

膨大な試験範囲を体系的なカリキュラムで効率的に学べる

公認会計士試験では、財務会計論・管理会計論・監査論・企業法・租税法・経営学など、出題範囲が非常に広く、科目ごとの関連性も深いのが特徴です。

独学では「どの科目から始めるべきか」「何を優先すべきか」がわからず、非効率に時間を使ってしまうケースが多く見られます。

通信講座では、こうした迷いを排除できるように、合格から逆算した体系的カリキュラムが組まれています。

たとえば、基礎期→応用期→直前期の3段階に分かれ、短答式・論文式の両方に対応した学習スケジュールを自動で進められる講座もあります。

また、進捗管理システムによって「どの単元を何回復習したか」がわかりやすくなるため、学習の抜け漏れを防ぎ、限られた時間で効率的に合格ラインを目指せます。

専門講師による理論と実務を結ぶ解説を受けられる

独学で壁になりやすいのが、テキストを読んでもしっかり理解できているかが把握しづらい問題です。会計基準や監査論は理論体系が複雑で、なぜそうなるのかを理解しないまま進めると、応用問題で行き詰まりやすくなります。

通信講座では、現役の会計士や専門講師が、理論の背景や実務とのつながりを交えて講義してくれるため、単なる暗記ではなく「理解して使える知識」として定着させることができます。

たとえば、財務会計論の「のれん」や「連結会計」など、テキストでは抽象的な概念も、実際の企業決算を題材に「実務ではこう処理する」と具体的に説明されることで、一気に理解が深まります。こうした実務的な解説は、独学では得られない大きな強みです。

とくに論文式試験では理論を踏まえて自分の言葉で説明する力が問われるため、専門講師の解説を通じて、思考の型を身につけることが合格への近道になります。

添削・質問サポートによって答案力を磨ける

公認会計士試験では、知識量だけでなく、限られた時間内で正確かつ論理的に答案を書く力が不可欠です。独学では自分の答案を客観的に評価できず、「どこをどう改善すれば点数が伸びるのか」がわからないままになりがちです。

通信講座では、講師による添削指導や質問サポートを通じて、答案の質を高めることができます。

たとえば、論文式試験における答案構成・文章表現・論点の取捨選択など、採点者の視点から細かくフィードバックを受けることができるため、短期間で「受かる答案の書き方」が身につきます。

また、分からない部分を質問フォームやオンライン面談で即時に解消できるため、学習の停滞を防ぎ、常に前進しながら勉強を続けられます。

とくに独学では孤立感からモチベーションが下がってしまうことも少なくありませんが、通信講座では講師との双方向のやり取りが継続力につながる点も大きな魅力です。

最新の出題傾向や法改正に対応した講義を受けられる

会計や会社法、税制は毎年のように改正されます。独学の場合、古い市販テキストを使い続けてしまうリスクがあり、気づかないうちにすでに廃止された会計処理や制度を覚えていることも珍しくありません。

通信講座では、最新の法改正や出題傾向をいち早く反映した教材・講義が随時更新されます。

たとえば、収益認識基準の変更や企業結合の新基準など、実務に直結するテーマは毎年のように動きがあり、これを独学で追うのは困難です。

通信講座では、講師が改正ポイントを整理して「どこが出題されやすいのか」「どこを重点的に学ぶべきか」を明確に示してくれるため、常に最新の内容で効率的に学習を進められます。

また、近年はデジタル教材の導入が進み、更新情報や追加講義が即時に反映される講座も増えています。

このように、変化の早い試験内容に対応できる点こそ、通信講座を選ぶメリットの一つです。

公認会計士通信講座の選び方

公認会計士試験は、2〜3年にわたる長期戦であり、膨大な試験範囲を効率よく学習できる環境を選ぶことが重要です。

通信講座を選ぶ際には、単に「受講料が安い」「口コミが良い」といった一般的な基準だけで判断するのではなく、公認会計士試験特有の学習構造や科目特性に合っているかどうかを基準に見極めることが求められます。

ここでは、合格を現実的に目指すために確認しておきたい4つのポイントを紹介します。

- 講師に公認会計士や実務経験者が在籍しているかどうか

- 学習カリキュラムが短答から論文まで一貫して設計されているか

- 質問対応・添削などのサポートが整っているか

- 教材や講義が最新の会計基準・法改正に対応しているかどうか

講師に公認会計士や実務経験者が在籍しているかどうか

公認会計士試験は、会計・監査・法律といった理論だけでなく、実務の理解と結びつけて学ぶことが合格への近道です。そのため、講師陣に現役の公認会計士や、監査法人・上場企業での勤務経験がある専門家が在籍しているかを確認しましょう。

実務経験者の講師であれば、「試験で問われる理論が実際の会計処理でどう使われているのか」まで踏み込んだ解説をしてくれるため、単なる暗記ではなく使える知識として定着しやすいです。

とくに論文式試験では「なぜそう考えるのか」を自分の言葉で表現できるかが問われるため、実務の背景を理解した講義を受けられる講座を選ぶことが大切です。

学習カリキュラムが短答から論文まで一貫して設計されているか

公認会計士試験は「短答式試験」と「論文式試験」で問われる能力がまったく異なります。

短答ではスピードと正確性、論文では理論構成と文章表現力が求められるため、途中で講座を切り替えると学習の流れが途切れ、効率が落ちてしまいます。

通信講座を選ぶ際は、短答対策から論文対策まで一貫したカリキュラムになっているかを確認しましょう。

たとえば、基礎期→応用期→直前期と段階的に進みながら、各時期に合わせた学習内容が明確に設計されている講座は、試験全体を見据えて無理なくステップアップできます。

また、短答合格者がそのまま論文講座へスムーズに移行できるよう、教材や講義内容に重複が少ない設計になっているかもチェックポイントです。

一貫したカリキュラムの講座を選べば、「短答の知識を土台に論文を仕上げる」という効率的な流れをつくることができます。

質問対応・添削などのサポートが整っているか

公認会計士試験は独学ではなかなか突破が難しい試験です。理由のひとつは、自分の理解が正しいかどうかを客観的に確認できないことにあります。

とくに論文式試験では、自分の答案を誰かに見てもらい、改善点を指摘してもらうことが極めて重要です。

通信講座によっては、講師への質問制度や答案添削サービス、学習相談などのサポートが充実しています。

質問に対してどのくらいのスピードで返信があるのか、添削はどの科目まで対応しているのか、回数制限があるかなど、具体的なサポート内容を確認しておきましょう。また、オンライン面談や個別フィードバックなどの仕組みがあれば、孤立せずに学習を継続しやすくなります。

通信講座のサポート体制は「継続力」に直結するため、価格よりも重視すべきポイントの一つです。

教材や講義が最新の会計基準・法改正に対応しているかどうか

公認会計士試験は、毎年のように会計基準・会社法・税制改正などの更新があります。古い教材を使っていると、すでに廃止された基準を勉強してしまうなど、重大なミスにつながるおそれがあります。

そのため、通信講座を選ぶ際には、教材の更新頻度と改正対応のスピードを必ず確認しましょう。

最近では、オンライン教材を採用し、法改正が行われるたびにすぐに改訂版が反映される講座も増えています。また、講師が改正のポイントや出題への影響を講義でフォローしてくれるかどうかも大切です。

たとえば、「収益認識に関する会計基準」や「企業結合の処理基準」などは、ここ数年で大きく改正されており、出題傾向も変化しています。最新の基準を踏まえた講義を受けられる通信講座であれば、安心して試験対策を進めることができます。

公認会計士試験に合格した人へのアンケート!学習時間や勉強方法のアンケート結果

公認会計士試験は長期戦になりやすく、効率よく学習を進めることだけでなく、モチベーションの維持が課題の1つといわれます。

そこで実際に合格を果たした人たちは、どのくらいの期間・時間をかけて、どんな勉強法を取り入れていたのでしょうか。

当サイトでは、実際に公認会計士試験に合格した人へのアンケートを行いました。具体的には計26人の方に下記の質問に回答してもらいました。

- 公認会計士試験に合格するまで何年かかりましたか?

- 公認会計士試験に合格するまでの学習時間はどれくらいですか?

- 公認会計士試験で効果を感じた学習法はありますか?

実施したアンケートについて

・アンケート方法:インターネットアンケート

・集計期間:2025年9月29日〜2025年10月18日

・アンケート回答人数:26人

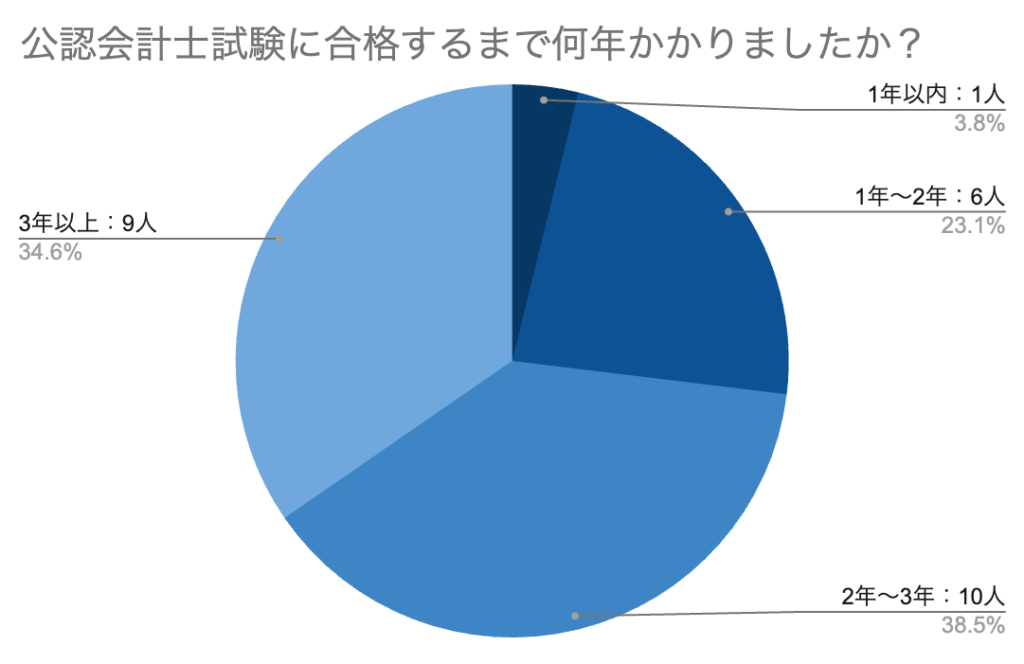

公認会計士試験に合格するまで何年かかりましたか?

実際に公認会計士試験に合格した人に、「公認会計士試験に合格するまで何年かかりましたか?」とアンケートをとったところ、下記の結果になりました。

今回のアンケートで最も多かったのは「2〜3年での合格」という結果でした。1年以内の短期合格は26人中1人にとどまり、大半の受験者が複数年をかけて合格に到達していることがわかります。

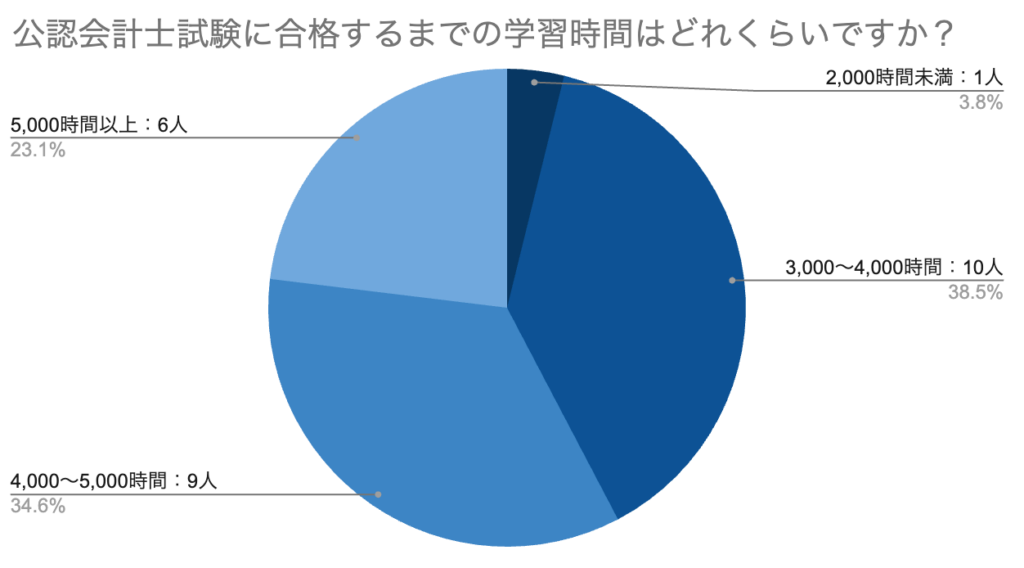

公認会計士試験に合格するまでの学習時間はどれくらいですか?

実際に公認会計士試験に合格した人に、「公認会計士試験に合格するまでの学習時間はどれくらいですか?」とアンケートをとったところ、下記の結果になりました。

合格者26人の平均学習時間は約3,800時間で、最も多かったのは「3,000〜4,000時間」の層でした。一方で、「2,000時間未満での合格」はわずか1人にとどまりました。

とくに社会人受験者では「平日2〜3時間+休日8〜10時間」が定番で、「1日平均3〜4時間を2年半継続した」という声は多いです。この学習量は決して短くありませんが、通信講座のスケジュールやアプリ機能を利用し、隙間時間を有効活用している人ほど継続率が高い傾向にあります。

公認会計士試験で効果を感じた学習法はありますか?

実際に公認会計士試験に合格した人に、「公認会計士試験で効果を感じた学習法はありますか?」とアンケートをとったところ、受験スタイルや環境に応じてさまざまな学習法が挙がりました。

ここでは、特に多くの合格者が効果を実感した3つの学習法を紹介していきます。

ケース1:過去問を徹底的に繰り返し、解答の「根拠」を確認する学習法

最初の1年はテキスト学習を中心に進めていたものの、短答式の模試を受けてみると全く歯が立たなかったという受験者が多く見られました。

その後、過去問を繰り返し解く中で、「正解を覚える」のではなく、「なぜその処理になるのか」「どの基準・条文に根拠があるのか」を意識した学習に切り替えたことで、得点の安定化と応用力の向上につながったという傾向があります。

実際、過去問演習を軸にした学習法を取り入れた層は、論文式試験の合格率が高い結果となりました。単なる暗記ではなく、会計基準・会社法・監査基準を関連付けて理解することが、最終的な合格力につながったといえます。

ケース2:間違いノートを作り、弱点を可視化して補強する学習法

多くの合格者が共通して取り入れていたのが、「誤答ノート」や「論点整理ノート」を活用する方法です。間違えた問題を記録し、「なぜ間違えたのか」「次にどう修正すべきか」を整理することで、学習のムダな繰り返しを防げる点が特徴です。

とくに論文式試験では、答案構成の誤りや論点の漏れを自覚しやすくなり、出題者の意図を読んで論理を組み立てる力が伸びる傾向が見られました。

実際にこの方法を継続した層では論文式試験での得点が高く、「書いて、見直し、修正する」プロセスの反復が効果的であったことがわかります。

ケース3:添削指導と答練を通じて「書く力」を磨く学習法

公認会計士試験では、知識を理解しているだけでは合格できません。とくに論文式試験では、限られた時間の中で論点を整理し、論理的に答案を構成する力が問われます。

合格者の中には、通信講座の添削指導や答練(模擬試験)を定期的に受け、フィードバックを受けながら改善を重ねた層が多く見られました。この層では、初回の答案から最終回までの得点上昇率が高く、「自分の書き方を客観的に修正できたこと」が合格の決定打になっています。

また、添削を受けることで「採点者が何を重視しているか」を理解でき、結果的に合格する答案の型を早期に身につけられる点も通信講座の大きなメリットといえます。

通信講座を活用して公認会計士試験に合格した人へのインタビュー

当サイトでは、記事作成にあたって通信講座を活用して公認会計士試験に合格した人に対してインタビューを実施しました。

実際に試験合格した人の意見は、これから試験に臨む人にとって参考になることがあるはずです。ここからは、インタビュー内容を紹介していきます。

□インタビューの質問内容

- 通信講座を利用した理由はなんですか?

- 通信講座を利用してよかったことはありますか?

- 通信講座を利用して残念だったことはありますか?

- これから受験をする人にアドバイスをお願いします

社会人として働きながら通信講座を活用して合格した人へのインタビュー

通信講座を利用した理由はなんですか?

働きながらの勉強になるため、夜間や早朝など好きな時間に学べる環境が必要でした。予備校に通う時間を確保するのは現実的ではなく、「オンライン完結」で受講できる通信講座が最適だと判断しました。

また、短答から論文まで一貫したカリキュラムが組まれており、ペース配分を自分で考えなくて済む点も魅力でした。

通信講座を利用してよかったことはありますか?

自分のペースで進められることに加えて、講師の添削や質問対応が非常に手厚かったことです。疑問点をそのままにせず、24時間以内に回答をもらえる環境があったおかげで、学習の停滞がありませんでした。

また、講義をスマホで倍速再生できたので、通勤時間も有効に使えました。

通信講座を利用して残念だったことはありますか?

やはり、対面での仲間がいない点は少し寂しさを感じました。答練の順位が出るとはいえ、同じ目標を持つ人と直接話せる機会が少ないのは通信講座のデメリットだと思います。

ただ、モチベーション管理は毎週の進捗を講師に送ることである程度補えました。

これから受験をする人にアドバイスをお願いします

社会人受験生は、「時間をどう作るか」よりも「どう使うか」が勝負だと思います。

毎日2〜3時間でも必ず机に向かう習慣を作り、通信講座のカリキュラムを信じて進めれば、確実に結果は出ます。完璧を目指さず、続けることを最優先にしてほしいです。

在学期間中に通信講座を利用して合格した人へのインタビュー

通信講座を利用した理由はなんですか?

大学の授業やゼミ活動と両立しながら勉強する必要があったため、柔軟にスケジュールを組める通信講座を選びました。

学内には会計士を目指す人が少なかったので、講義動画や質問掲示板で孤独を感じずに勉強できる環境が魅力でした。

通信講座を利用してよかったことはありますか?

短答式・論文式を一貫して学べる点が非常に大きかったです。講義の順番や教材の構成が緻密に設計されており、大学の授業で学んだ知識とも自然にリンクしました。

また、オンライン模試で全国の受講生と同時に受験できたことで、競争意識も保てました。

通信講座を利用して残念だったことはありますか?

良くも悪くも「自己管理がすべて」という点です。講師から学習計画の目安はもらえますが、結局、自分でどれだけ実行できるかが結果を左右すると痛感しました。

特に試験直前期は大学のテストと重なり、時間のやりくりに苦労しました。

これから受験をする人にアドバイスをお願いします

早めにスタートを切ることが何より大切です。通信講座はどんな環境にも対応できる反面、「時間があるうちに始める」ことが前提になります。

公認会計士試験は範囲が膨大ですが、少しずつでも毎日続ければ、必ず合格ラインに近づくと実感しました。

公認会計士通信講座を活用して試験合格を目指すための勉強法

公認会計士試験は、短答式・論文式あわせて長期的な学習が必要です。通信講座を活用することで、限られた時間の中でも効率的に合格を目指せます。

ここでは、インタビューをした結果などを踏まえて、実際に多くの合格者が取り入れている勉強法を紹介します。

- 短答式試験の対策として出題パターンを掴んで反復練習をする

- 論文式試験は答案構成力を鍛えるためにアウトプット重視の勉強をする

- 法改正や会計基準の変更は講師の最新解説でつかむ

短答式試験の対策として出題パターンを掴んで反復練習をする

公認会計士の短答式試験では、広範囲の知識をスピーディーに思い出し、正確に選択できる力が求められます。この段階で重要なのは、問題のパターンを掴み、何度も繰り返すことです。

通信講座の短答対策講義や過去問演習機能を活用し、まずは各科目で頻出論点を洗い出しましょう。「どの分野でよく間違えるのか」「どんな出題形式で混乱するのか」を分析し、誤答ノートを作っておくと効率的です。

また、短答ではスピードと精度が両立できるように訓練することが不可欠です。反復練習を通して、知識を「理解」から「自動反応」にまで落とし込むことができれば、試験本番での時間配分にも余裕が生まれます。

論文式試験は答案構成力を鍛えるためにアウトプット重視の勉強をする

論文式試験では、知識の量よりも限られた時間でどのように整理して書くかが勝負を分けます。この段階では、単なる暗記中心の勉強から一歩進み、書いて覚えるアウトプット型の学習に切り替えましょう。

通信講座の添削課題や答練を活用し、自分の答案を講師に見てもらうことが効果的です。客観的な添削を受けることで、論点の抜けや論理の飛躍など、自分では気づけない癖を修正できます。

また、答案作成時には「結論 → 理由 → 根拠(条文・基準)」の順で整理する練習を繰り返すと、読みやすく採点者に伝わる答案になります。この答案構成力を早期に磨くことが、最終合格を大きく引き寄せます。

法改正や会計基準の変更は講師の最新解説でつかむ

会計基準や会社法の改正は、毎年のように行われます。自分で最新情報を追うのは大変であり、誤った情報を取り入れてしまうリスクもあります。

通信講座の大きな利点は、法改正・基準変更に即応した講義や補足レジュメが自動で提供されることです。試験直前期には「最新会計基準まとめ講義」や「改正ポイント特講」が配信されることも多く、この情報を確実に押さえることで、無駄な学習を防ぎつつ狙われる論点に集中できます。

とくに論文式試験では、改正内容を背景にした出題も少なくありません。講師の最新解説を定期的に確認しておくことで、安心して本試験に臨めるでしょう。

公認会計士の試験内容・日程・合格基準

公認会計士試験は、受験資格に制限がなく、誰でも挑戦できる国家資格です。とはいえ、その分試験は非常に長期的かつ段階的な構成になっており、「どんな試験なのか」を正しく理解しておくことが、合格への第一歩になります。

ここからは、公認会計士の試験内容・日程・合格基準について解説していきます。

公認会計士の試験内容

この公認会計士試験は、まず「短答式試験」、次いで「論文式試験」という2段階構成になっています。

短答式試験では、マークシート方式/選択式の問題形式で、主に「財務会計論」「管理会計論」「監査論」「企業法」などの4科目が出題されます。

論文式試験では、これに加えて「租税法」「選択科目(経営学・経済学・民法・統計学など)」が含まれ、記述式・論述形式で知識の理解・応用力・論理力が問われます。

また、受験資格は学歴・年齢・国籍に制限がなく、誰でも挑戦できる点も特徴です。 この構造をふまえると、合格を目指すためには「まず広く知識を定着させる(短答)」「次にそれを使って論理的に書ける力を養う(論文)」という流れを意識して学習を進めるのが大切です。

公認会計士の日程

公認会計士試験は、例年おおむね以下のスケジュールで実施されます。

- 短答式試験:年2回(5月下旬・12月中旬)

- 論文式試験:年1回(8月中旬に3日間にわたって実施)

短答式を通過した人だけが論文式に進めるため、受験スケジュールを把握しておくことが非常に大切です。たとえば、12月の短答に向けて勉強する場合、仮にそこで不合格でも、半年後の5月試験で再挑戦が可能です。

この「半年サイクル」で挑戦できる仕組みは、計画的に勉強を進めたい人にとって大きな利点です。通信講座のカリキュラムも多くがこの日程に合わせて構成されており、試験日から逆算して学習ペースを作るのが基本です。

公認会計士の合格基準

公認会計士試験の合格基準は、明確に定められています。

- 短答式試験:総得点の70%前後を目安とし、科目ごとに一定の基準を下回ると不合格となります

- 論文式試験:総得点の60%程度が目安。各科目で一定の得点を満たすことが条件です

ただし、実際の合格率は毎年変動しており、最終合格率はおおむね10%前後です。短答を突破した人のうち、論文式まで合格できるのはわずか100人に1人という厳しさです。

合格者は試験合格後、監査法人などで2年以上の実務経験を積み、日本公認会計士協会による修了考査に合格して初めて「公認会計士」として登録されます。つまり、試験は「学問的な理解」だけでなく、「職業会計人としての実践力」を見極める設計になっているのです。

まとめ

公認会計士試験は、知識の幅と深さの両方が求められる長期戦です。しかし、正しい勉強法とサポート体制を選べば、効率的に合格を目指すことができます。

通信講座を活用すれば、最新の会計基準に対応したカリキュラムで学びながら、自分のペースで学習を進められる環境を整えることが可能です。とくに、短答から論文まで一貫して学べる講座や、添削・質問対応のサポートが充実している講座を選ぶことで、学習効率と継続力の両立がしやすくなります。

「合格までの道のりは長い」と感じる人も多いかもしれません。それでも、通信講座を上手に活用し、日々の学習を積み重ねていけば、確実に合格ラインへ近づけます。

まずは自分に合った講座を見つけ、計画的な第一歩を踏み出しましょう。