進学EXPO2025講演会レポート 「現役合格へのスタートダッシュ」の講演

2025.05.02

最終更新日: 2025.11.12

2025年3月8日、土曜日。埼玉県の大宮ソニックシティにて、進学EXPOが開催されました。

個別に大学と相談をすることができるイベントですが、大学進学に役立つ講演会も実施しています。講演会のひとつ「現役合格へのスタートダッシュ」のレポートをいたします。

実際には資料やスライドを活用してわかりやすくなっておりますし、この記事には記載していない内容もあります。興味のある方は、機会があれば講演会に参加してみてください。

目次

はじめに

13時から駿台予備学校 高校生クラス 進路アドバイザーの吉井先生による「現役合格へのスタートダッシュ」の講演がスタートしました。

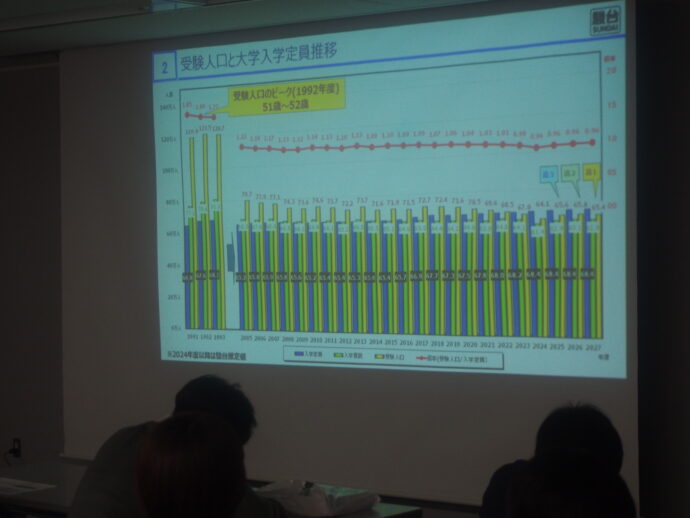

吉井先生: 今の年齢で51、52歳の方が大学受験をされた1992年度入試は、受験人口のピークで約120万人。大学入学者は80万人でした。

さて、2025年度の受験人口は約66万人。ピーク時の約54%です。受験人口よりも大学定員が多く、数字上は「全入時代」と言える状況です。

しかしながら、受験生の多くが志望する大学、学部・学科には、まだ一定の志願倍率が発生しています。

今年度の入試の変更点について

吉井先生:2025年度は新課程での共通テストが実施されました。共通テストの変更点は大きく3つありました。1点目は、試験時間が延長された科目があります。「国語」が80分から90分に、「数学Ⅱ,B,C」が60分から70分になっています。

2点目は、地歴・公民の科目名称の変更です。これまでの日本史Bや政治・経済という科目が「歴史総合・日本史探究」や「公共、政治・経済」のように変更されました。

3点目は、2025年度で最も大きなトピックとして「情報Ⅰ」が追加されました。「情報Ⅰ」の扱いは大学、学部によって得点化する、しないなど対応が異なりますが、現時点で言えることは国立大学の受験においては必須科目であることです。

――この件についてはbiki-noteの記事に詳しく書かれていますので、よろしければ参考にしてください。

今年度の入試について

吉井先生:共通テストの各科目平均点も概ね前年と大きな変化がなく、文系・理系とも全体的には平均点アップが見込まれ、想定通りの出願ができた受験生が多かったと思われます。新科目の「情報Ⅰ」も約70点と比較的高めの平均点となりました。課程の変わる2年目は平均点ダウンが予想されますが、1年分だけでも「過去問」ができましたので、傾向と対策をしっかりとして臨んでください。詳細はデータネット (大学入学共通テスト自己採点集計サイト)を参照ください。

昨今の入試の状況

吉井先生: 国公立大学の志願者状況について、2024年度の志願状況からの分析になります。最も志願者数が多い大学は「大阪公立大学」でした。大阪府立大学と大阪市立大学の統合による規模拡大と、前期・後期入試に加え、一部の学部では中期日程の設定もあり受験機会が多いことも要因の一つであると思います。

2位が千葉大学、3位が神戸大学となっています。現在、国公立大学では東大や京大などの難関大学を中心に後期入試の廃止や縮小の動きがあるため、ラストチャンスとして後期入試が受験できる千葉大学や神戸大学などに志願者が集まっていると考えられます。

志願者数が多い大学の特長としては、比較的大規模な大学であること、志願者数が安定している医学部医学科があること、後期や中期など受験機会が複数回設定されている等が挙げられます。

私立大学の志願状況について

「近畿大学」は2024年度まで11年連続で最も志願者数が多い大学でした。2025年度は2024年度第2位の「千葉工業大学」が1位になる見込みです。千葉工業大学はコロナ禍において受験生救済を主目的として実施した共通テスト利用入試の受験料免除の継続が要因の1つと言えると思います。志願者数の多い大学の特長は、大規模な総合大学であること、首都圏や関西圏などの大都市圏にキャンパスを構えていることなどが挙げられます。一方で、私立大学の約6割に定員を充足していない、いわゆる「定員割れ」が見られ、二極化しています。

これからの大学選びは、大学に入ることに加え、大学に入ったあとに何ができて、出たあとに何が活かせるかまで考えることが大切です。

大学受験選抜方法について

吉井先生:共通テストの役割は大きく2つです。国公立大学の一次試験、もう1つは私立大学の共通テスト利用です。2024年度、共通テスト利用入試を実施した私立大学は530校にのぼりました。また、最近では一般選抜での受験科目に共通テストを利用する大学も増えてきていますので、私立大学専願でも共通テストは無関係ではありません。

次に、大学への入学方法としては「一般選抜」「総合型選抜」「学校推薦型選抜」の3つに分けられます。国立大では一般選抜での入学者の割合が約80%ですが、私立大では約40%と総合型選抜(旧AO入試)、学校推薦型選抜(旧推薦入試)での入学者が多くなっています。総合型選抜・学校推薦型選抜は、学力の3要素の1つである「主体性・多様性・協働性」の評価が一般選抜に比べ大きいですが、最近では3要素の2つ「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」のウエイトも高くなってきています。総合型選抜・学校推薦型選抜は、一般選抜に比べ出願や試験の時期が早く、志望理由書や小論文・面接など一般選抜とは異なる準備・対策が必要なため、早めのスタートが肝心です。

スケジュールについて

吉井先生:一般的には高校1年生の秋口に文理選択、2年の秋口に学部・学科の選択を行ない、受験学年の3年生へと進んでいく流れです。時間のある1、2年生のうちにオープンキャンパスや学校説明会への参加、大学のWebページなどで研究することをおすすめします。

模試について

吉井先生:模試において最も大切なことは、現状の学力把握と受験後の復習です。成績表には自分の得点と全国平均点が示されています。模試受験日が本番入試日と仮定したときに、今の自分の状況が見えてきます。自分にとって得意科目か苦手科目かで復習の仕方も変わります。

一日のスケジュールについて

吉井先生:さて、高校生にとって部活動は重要なものですので、受験勉強と部活動の両立というのは大きなテーマになってきます。

そんななかで1日のスケジュールはどうしたらいいのか。

ここで重要なのは、短時間でも良いので毎日集中して学習する習慣をつけることです。最初は30分でも良いので時間を決めて始めましょう。繰り返しになりますが、毎日続けることが最も大切です。

睡眠時間について

吉井先生:睡眠時間の確保も、とても重要です。睡眠時間だけではなく、就寝や起床の時刻も安定させることで、生活リズムが確立されます。学校が休みの日や受験直前の時期は遅く起きることや、夜型の生活になることがあるかも知れませんが、高校生の日常の生活を続けることで、自然と生活サイクルが出来上がります。その状態をキープするようにしてください。

――すべての内容は書ききれないのですが、このようなためになるお話を40分に渡って講演していただき、大きな拍手で講演会は終了しました。

大学進学に関する情報収集は早いほうが良いことがわかります。高校一年生のうちから、逆引き大学辞典を使って情報収集を行い、進学EXPOに足を運ぶことをオススメします。