量子コンピュータをわかりやすく解説!研究ができる大学も紹介

2024.05.21

最終更新日: 2024.09.13

「量子コンピュータって何がすごいの?」「どういう仕組みかわかりやすく知りたい」と思っていませんか?量子コンピュータとは、複雑な計算を一瞬で解くことができる、未来のスーパーコンピュータです。

実用化すれば、世の中が大きく変わる可能性があります。たとえば、新薬の開発が加速したり、人工知能が飛躍的に進歩したりと、私たちの生活に革命的な変化をもたらすかもしれません。

本記事では、スーパーコンピュータの仕組みや、実用化で期待できることをわかりやすく解説しています。量子コンピュータが学べる大学の学部や研究事例についても紹介しているので、最後まで読めば、目指す進路に一歩近づけるでしょう。

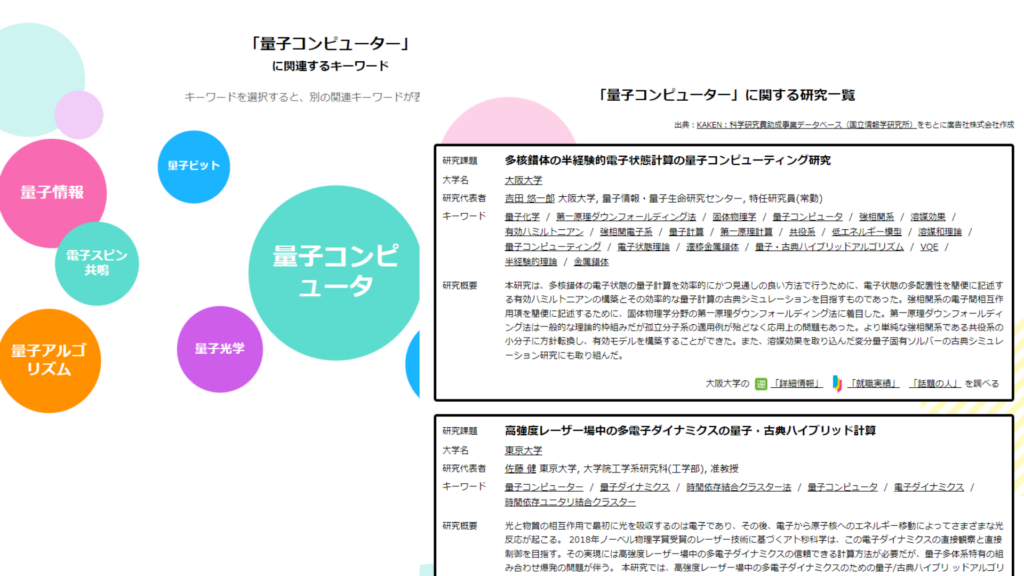

量子コンピュータが学べる大学を知りたいという人は、ぜひスタビキを活用してみてください。量子コンピュータの研究を行っている大学と、具体的な研究内容が分かるので、進路選びの参考になるはずです!

目次

量子コンピュータとは?

量子コンピュータは、従来のコンピュータとは異なる原理で動く新しいタイプのコンピュータです。量子力学の法則を利用し、膨大な計算を同時に処理できる可能性を秘めています。

従来のコンピュータは2進法に基づいており、情報の最小単位であるビットは0か1のどちらかの状態しか取れません。一方、量子コンピュータでは量子ビットを使用します。量子ビットは、0と1の状態が重ね合わさった状態(重ね合わせ状態)を取ることができます。この量子力学特有の重ね合わせの性質を活用することで、量子コンピュータは複数の計算を同時に並列に処理できるのです。

たとえば、「10011001」というパスワードがあったとします。このパスワードを解くのに従来のコンピュータであれば、2の8乗=256通りの組み合わせを順番に試す必要があります。なぜなら、1つの桁には必ず「0」か「1」が入るからです。しかし、量子コンピュータでは各桁に0と1が同時に存在する「重ね合わせ」状態を活用します。これにより、量子コンピュータは理論上、わずか1回の計算でパスワードを見つけ出すことができるのです。

量子コンピュータは、従来のコンピュータでは解くのに膨大な時間がかかる問題を高速に解決できる可能性があります。将来的には、医薬品開発や金融分野、人工知能などへの応用が期待されています。

量子コンピュータとスーパーコンピュータとの違い

量子コンピュータとよく比較されるものにスーパーコンピュータがあります。日本では理化学研究所の「富岳」が有名ですね。

スーパーコンピュータとは、私たちが家や学校、会社で使用しているPC(パーソナルコンピュータ)と違い、非常に高い計算能力を持つコンピュータシステムです。主に研究機関や大学、政府機関、大企業などに設置されています。パーソナルコンピュータやスーパーコンピュータは、量子コンピュータと区別するため「古典コンピュータ」と呼ばれます。

量子コンピュータとスーパーコンピュータの最も大きな違いは、計算の仕方です。

量子コンピュータは量子力学の性質を使って、同時にたくさんの計算を行うことができます。さきほど紹介したパスワードの例のように、膨大な組み合わせの中から良さそうな候補を絞り込むことを得意とします。これにより、ある種の問題をとても速く解くことができるのです。

一方、スーパーコンピュータは普通のコンピュータと同じやり方で計算しますが、とてつもなく大きな規模で行います。そのため、さまざまな問題に対応することができるのです。たとえば、会計計算のような確実に正しい答えを導くタスクはスーパーコンピュータのほうが得意です。

量子コンピュータが万能というわけではなく、得意分野が違うということを覚えておきましょう。

量子コンピュータの実用化で期待できること

量子コンピュータの実用化で期待できる例は、以下の3つです。

- 新薬の開発を短期間で行える

- 配送ルートや避難ルートの最適化

- 新素材の開発

順番に解説します。

新薬の開発をより短期間で行える

量子コンピュータを用いることで、新薬の開発をより短期間で行うことが期待されています。

なぜ量子コンピュータを使うと新薬の開発が短期間で行えるのでしょう。それは、量子コンピュータを使えば、新薬の候補となる化合物のスクリーニングや、薬物の効果や副作用のシミュレーションを高速に行うことができるからです。

化合物のスクリーニングとは、新薬開発の初期段階で、大量の化合物の中から目的の効果を持つ可能性が高い化合物を選び出す作業のことを指します。これにより、新薬の開発期間が大幅に短縮される可能性があるのです。

配送ルートや避難ルートの最適化

量子コンピュータが実用化されると、配送ルートや避難ルートの最適化が期待できます。

宅配便の配送ルートを考えてみましょう。荷物を早く効率的に届けるには、最短の配送ルートを見つける必要があります。しかし、配送先が増えると、ルートの組み合わせは膨大になります。量子コンピュータを使えば、この複雑な問題を短時間で解決できる可能性があるのです。

実際に、ドイツの自動車メーカー「フォルクスワーゲン」は、量子コンピュータを使ってタクシーの配車ルートを最適化する実験を行っています。その結果、量子コンピュータを使うことで、より効率的なルートを見つけられることがわかりました。

避難ルートの最適化も同様です。大規模な災害が発生した際、多くの人々を安全に避難させるには、最適な避難ルートを素早く見つける必要があります。量子コンピュータを使えば、道路の混雑状況や避難所の収容人数なども考慮した、最適な避難ルートを短時間で見つけられるかもしれません。

このように、量子コンピュータの実用化は、配送ルートや避難ルートの最適化に大きく貢献することが期待されています。

参考:D-Wave Japan

新素材の開発

量子コンピュータの実用化のなかでも、とくに注目されているのが新素材の開発です。

たとえば、自動車のボディに使われる軽くて丈夫なプラスチック材料や、スマートフォンの画面に使われる傷つきにくいガラス材料などの開発が、より早く進むことが期待されます。

新素材の開発には、膨大な数の化合物の中から目的の特性をもつ材料を見つけ出す必要があり、従来のコンピュータでは、この作業に多くの時間がかかってしまいます。量子コンピュータを使えば、この材料を見つけるプロセスを大幅に短縮できる可能性があるのです。

2022年、株式会社日立製作所は、量子コンピュータに似せた「疑似量子」という技術を使って、高分子材料の特性を予測するシミュレーションを行いました。その結果、従来のMI(機械学習)による材料開発と比べて、開発期間を20%も短縮できることが分かりました。

従来の機械学習(MI)では、コンピュータに大量のデータを学習させる必要があり、材料開発に長い時間がかかっていました。量子コンピュータに似せた疑似量子を使ったシミュレーションを行った結果、新しい高分子材料を、より短い期間で開発できるようになるということです。

参考:ニュースリリース:2022年12月16日:日立 (hitachi.co.jp)

量子コンピュータ実用化への課題

量子コンピュータは、従来のコンピュータでは解決が難しい問題を高速に解決できる可能性を秘めています。しかし、実用化するためには、以下のような課題を克服する必要があります。

- 量子ビットの数

- 量子ビットの誤りを抑える技術

- 極低温環境を維持するための技術

まず、量子ビットの数を増やすことが挙げられます。ビットというのは、コンピュータで情報を表すための最小単位を指します。量子ビットとは、量子コンピュータで使われる特別なビットです。

普通のコンピュータのビットは、0か1のどちらかの状態になりますが、量子ビットは0と1の状態を同時に持つことができます。

量子コンピュータの性能は、量子ビットの数に大きく依存します。実用的な量子コンピュータを実現するには、100万量子ビットが必要とされていますが、現在、最も多くの量子ビットを持つ量子コンピュータでも、1.7万ビットと言われています。

量子ビットを増やすことは簡単ではありません。量子ビットは、粒子や電子を超低温にしたり、レーザーを当てたりすることで作られます。これにより、粒子や電子が量子力学の法則に従うようになるのですが、少しの揺れや温度変化でも、量子ビットの状態が壊れてしまうからです。

次に、量子ビットの誤りを抑える技術の開発が必要です。量子ビットは、外部からの影響を受けやすく、エラーが発生しやすいという特性があります。このエラーを抑えるために「量子誤り訂正」と呼ばれる技術の開発が進められています。

また、量子コンピュータを制御するソフトウェアの開発も重要な課題です。量子コンピュータを効果的に活用するには、量子アルゴリズムと呼ばれる特別なプログラムが必要です。現在、さまざまな量子アルゴリズムの研究が行われていますが、まだ開発途上の段階です。

さらに、量子コンピュータを動作させるには、超低温の環境が必要です。量子ビットは、とてもデリケートなので、ちょっとした熱の影響でもすぐに壊れてしまうからです。

IBM社の量子コンピュータは、絶対零度に近いマイナス273℃で動作します。この極低温環境を維持するための技術も、実用化に向けた課題の一つです。

このように、量子コンピュータの実用化にはまだ多くの課題が残されています。

量子コンピュータの研究がしたい人におすすめの学部

量子コンピュータは、主に理学系統の物理学部で学べます。量子力学の原理を応用した量子コンピュータの基礎研究ができるでしょう。

また、情報系学部でも量子コンピュータについて学べる場合があります。量子アルゴリズムや量子プログラミング、量子情報理論など、量子コンピュータのソフトウェア面について学べるでしょう。

量子コンピュータの研究に強い大学3選と研究事例

量子コンピュータの研究に強い大学とその研究事例を3つ紹介します。

- 東北大学

- 東京工業大学

- 近畿大学

順番に解説します。

東北大学

東北大学の「ハードウェア実装を前提とした脳型量子計算アルゴリズムの学習に関する研究」では、人間の脳のように、自分で学習できる量子コンピュータを作ろうとしています。

この研究では、高速で計算できる量子コンピュータとアルゴリズムを自動で学習できる脳型コンピュータの良いところを組み合わせて、高性能なコンピュータを作ろうとしました。

量子コンピュータの中には、量子ビットという特別な部品があります。それらが協力して計算するのですが、この量子ビットの協力の仕方を、コンピュータ自身が学習して決められるようにするのです。

そのための方法を考えて、量子コンピュータが物事を覚えられるか試してみました。理論の計算と、コンピュータでのシミュレーションをしてみたら、うまく学習できることがわかりました。

東京工業大学

東京工業大学は、量子コンピューティング研究拠点を設置し、最先端の研究を行っています。東京工業大学では、工学院と情報理工学院というところで学べます。

東京工業大学の量子コンピュータ研究のひとつを紹介します。

東京工業大学の研究チームは、量子コンピュータの発展によって危険にさらされる可能性のある現在の暗号技術に代わる、新しい暗号の仕組みを研究しています。

現在、インターネット上で情報を安全にやり取りするために使われている「公開鍵暗号」という技術は、将来の量子コンピュータではその安全性が脅かされる可能性があると指摘されています。

また、暗号の計算をしているときに出る熱や電磁波、音などを利用して暗号を解読する「サイドチャネル攻撃」という手法も問題となっています。

そこで、東工大の研究者たちは、量子コンピュータが発展した未来でも安全性を保ち、さらにサイドチャネル攻撃にも強い新しい公開鍵暗号の開発に取り組んでいるのです。

彼らは、格子理論という数学の一分野を応用することで、量子コンピュータでは解くのが難しい問題を使った暗号の仕組みを考案しました。同時に、サイドチャネル攻撃を防ぐために、暗号の計算方法にも工夫を施しています。この研究は、将来のインターネットセキュリティを守るための重要な一歩となるでしょう。

参考:学院・系・コースの関係 | 教育 | 東京工業大学 (titech.ac.jp)

近畿大学

近畿大学は、大阪府にある総合大学です。量子コンピュータを学べる理工学部では、量子コンピュータの基礎から応用まで幅広く学ぶことができます。

近畿大学の量子コンピュータ研究のひとつを紹介します。

近畿大学の研究チームは、量子コンピュータをより使いやすく、効率的に制御するための研究を進めています。

量子コンピュータは、量子力学の原理を使って計算を行う新しいタイプのコンピュータです。量子コンピュータを実際に動かすには、量子ビットと呼ばれる特殊な回路を正確に制御しなければなりません。

そこで、近畿大学の研究者たちは、量子回路を小さな部品(モジュール)に分けて設計し、それらを組み合わせることで、より大きな量子回路を作る方法を研究しています。これは、量子コンピュータの設計を簡単にし、エラーが起きにくくするために役立ちます。

また、量子コンピュータを制御するための数学的な理論も研究しています。量子ビットは非常に繊細で、わずかな誤差も計算結果に大きな影響を与えてしまいます。そのため、量子ビットを正確に制御するための数学的な方法が必要なのです。

近畿大学の研究者たちは、これらの理論を実際の量子コンピュータで試す実験も行っています。これにより、理論と実践を結びつけ、量子コンピュータの制御技術を向上させているのです。

この研究は、将来の量子コンピュータをより使いやすく、信頼性の高いものにするための重要な一歩となります。

参考:近畿大学 理工学部・大学院 総合理工学研究科 (kindai.ac.jp)

上記のような研究がされていると知っていましたか?研究から大学を探せる「スタビキ」ではさまざまな研究を知ることができます。「量子コンピュータ」と検索してみると、ほかにも多くの研究が行われていることが分かります。ぜひ、自分の興味のある研究を探してみてください。

量子コンピュータに関連する企業

量子コンピュータに関わる事業を展開している企業をまとめました。

これらの企業は、量子コンピュータのハードウェア・ソフトウェア開発や量子アルゴリズムの研究など、さまざまな量子コンピュータ関連事業に取り組んでいます。

量子コンピュータについて学べる大学はスタビキで検索!

量子コンピュータは、従来のコンピュータでは解くことが難しい問題を高速に解決できる可能性を秘めており、創薬研究や新素材の開発など幅広い分野での応用が期待されています。

しかし、量子コンピュータの実現には、まだ多くの技術的な課題など、克服すべきハードルもあります。大学では、こうした課題についても議論し、解決策を探ることができます。量子コンピュータ研究の最前線で活躍する研究者や企業との交流もあり、将来のキャリア形成にも役立つはずです。

量子コンピュータ関連の専門知識と問題解決能力を身につけることで、将来の量子コンピュータ産業をリードする人材になれるでしょう。

量子コンピュータについて学んでみたいという人は、ぜひスタビキを活用してみてください。量子コンピュータの研究で有名な大学の一覧が分かります。また、気になる大学がある人は、大学名から検索して、その大学の研究を知ることもできます。気になる大学が量子コンピュータの研究をしているか確認してみてください。