司法試験予備試験通信講座のおすすめ6選|合格率・学習時間の目安・合格のためのポイントなど徹底解説

2026.02.17

本ページにはプロモーションが含まれています。

司法試験予備試験への挑戦を検討している場合、「どのように学習を進めるべきかがわからない」「独学でも合格できるのか」などの不安があることでしょう。

司法試験予備試験の最終合格率は例年3〜4%程度と低く、法律系資格の中でも最難関といわれる試験です。独学で挑むことも可能ですが、膨大な範囲を自力で網羅するのは容易ではなく、途中で挫折してしまう受験生も少なくありません。

だからこそ、司法試験予備試験の合格を効率的に目指すには、通信講座の活用が現実的な選択肢となります。通信講座であれば、出題傾向を分析したカリキュラムや答案添削・質問対応といったサポートを通じて、独学では得にくい学習効果を得られます。

当サイトでは実際に合格した人に対してアンケートを行いましたが、「通信講座を利用したことで合格に近づけた」という声もあります。

また、独自の選定基準を設けたうえで編集部にて調査をした結果、当記事では下記を司法試験予備試験おすすめの通信講座として紹介します。

| 通信講座 | 特徴 |

| アガルート | 令和7年合格者占有率が39.1%! 合格したら全額返金キャンペーンが提供されている通信講座 |

| スタディング | 「忙しい人でも続けられる」をコンセプトにしたオンライン特化型の通信講座 |

| 伊藤塾 | 法律系資格の知名度を誇る大手予備校の通信講座 |

| LEC東京リーガルマインド | 法律系資格予備校としての歴史もあり、司法試験講座でも豊富な合格者を輩出している講座 |

| 辰巳法律研究所 | 司法試験予備試験向けに模試や論文答練を中心とした講座を提供 |

| 資格スクエア | オンライン完結型の司法試験予備試験の通信講座 |

当記事では、司法試験予備試験の難易度や学習法を踏まえつつ、通信講座の選び方やおすすめの講座を詳しく紹介していきます。

目次

- 1 司法試験予備試験通信講座おすすめ6選|選定基準を満たす通信講座を紹介

- 2 司法試験予備試験通信講座のおすすめを比較!費用・サポート内容・合格実績の比較一覧表

- 3 司法試験予備試験の最終合格率は例年3%〜4%程度

- 4 司法試験予備試験は独学よりも通信講座がおすすめ

- 5 司法試験予備試験通信講座を選ぶポイント

- 6 通信講座を利用して司法試験予備試験に合格した人からの体験談

- 7 司法試験予備試験に合格した人はどんな勉強をした?アンケート結果を紹介

- 8 司法書士予備試験に合格するための学習のポイント

- 9 司法書士予備試験の内容・日程は「短答式」「論文式」「口述式」で異なる

- 10 司法試験予備試験のよくある質問

- 11 まとめ

司法試験予備試験通信講座おすすめ6選|選定基準を満たす通信講座を紹介

司法試験予備試験の通信講座は数が多いことから、「結局どれを選べばいいのか分からない」と迷ってしまうこともあるでしょう。

そこで、ここからは当サイトがおすすめする司法試験予備試験通信講座を紹介していきます。実績や知名度だけでなく、「初学者でも取り組みやすいか」「働きながらでも続けやすいか」といった観点で厳選していきます。

「法律を学ぶのは初めて」という方でも「なるべく費用を抑えたい」という方でも、自分の状況に合った通信講座を探してみてください。

◯司法試験予備試験通信講座の選定基準

- 司法試験予備試験に特化している

- 「講師に直接相談できる」などのサポート体制が整っている

- 「紙のテキストだけでなくデジタルのものもある」などの教材が充実している

- 合格者数や合格率、または評価機関から評価を得ている

※2025年10月時点、各選定基準を満たしている通信講座を掲載

※掲載企業については当サイト独自の基準で評価

アガルート

出典:アガルート公式サイト

アガルートアカデミーは、司法試験・予備試験の通信講座で合格実績を強く打ち出している通信講座です。令和7年度においては、合格者数が1,581名のうち有料講座を受講していた618名が合格している実績があります。

教材もスマホで視聴可能なオンライン講義が中心で、分野ごとに短く区切られているため学習を進めやすい構成です。社会人や大学生など、限られた時間の中で効率的に学習したい人にとって魅力的な講座といえるでしょう。

さらに注目すべきは「合格したら全額返金」「合格者にはお祝い金5万円進呈」といった制度です。これにより「費用をかけても成果が出なかったらどうしよう」という不安を大きく軽減してくれるでしょう。

| 料金目安(税込) | フルカリキュラム:1,298,000円 ライトカリキュラム:998,800円 ※その他カリキュラムは公式HPをご覧ください。 |

| 合格実績(合格数) | 令和7年合格者占有率:39.1% |

| 特典・キャンペーン | ・合格特典制度 ・各種割引制度 ・教育クレジットローン分割手数料0円 ※詳細は公式HPをご覧ください |

| 公式サイト | アガルート公式サイト |

スタディング

出典:スタディング公式サイト

スタディングは「忙しい人でも続けられる」をコンセプトにしたオンライン特化型の通信講座です。

スマホ1台あれば講義の視聴から問題演習まで完結できる利便性と、数万円台から始められる価格設定が特徴です。他の大手講座と比べても圧倒的にコストを抑えられるため、初学者や社会人の受験生から多くの支持を得ています。

合格率の数値は公表されていませんが、公式サイトでは多くの合格者からの声が掲載されており、「通勤中に講義を倍速で聞いて効率的に学習できた」「短答の過去問をスマホで繰り返せたのが合格につながった」といった意見が多数見られます。

また、学習管理システムが充実しており、自分の進捗が一目で分かるのも特徴です。特に仕事や家庭と両立しながら挑戦する人にとって、スキマ時間の活用を前提としたカリキュラムは大きなメリットになります。

| 料金目安(税込) | 予備試験合格コース(基礎):89,100円 予備試験合格コース(総合):148,000円 |

| 合格実績(合格数) | 合格者からの声が多数掲載 |

| 特典・キャンペーン | ・無料体験講座 ・各種割引制度 ※詳細は公式HPをご覧ください |

| 公式サイト | スタディング公式サイト |

伊藤塾

出典:伊藤塾公式サイト

伊藤塾は、法律系資格の知名度を誇る大手予備校です。司法試験や予備試験の合格者を数多く輩出してきた豊富な実績があります。

令和7年の司法試験予備試験においては、短答式の合格者2,744名のうち1,553名が伊藤塾の受講生と公表されています。

伊藤塾の強みの1つとなるのが論文対策です。答案の書き方から論理展開の方法まで、体系的に指導してもらえるため「論文が苦手で伸び悩んでいたが、伊藤塾の指導で一気に得点力が上がった」という声が多く聞かれます。

学習時間をしっかり確保できる人にとっては、量・質ともに充実した環境で学べる点が大きなメリットです。

| 料金目安(税込) | 予備試験 CBT答練パック:328,900円 ※その他コースは公式HPをご覧ください |

| 合格実績(合格数) | 令和7年短答式の合格者2,744名のうち1,553名 |

| 特典・キャンペーン | ・無料体験講座 ・各種割引制度 ※詳細は公式HPをご覧ください |

| 公式サイト | 伊藤塾公式サイト |

LEC東京リーガルマインド

LEC東京リーガルマインドは、法律系資格予備校としての歴史もあり、司法試験講座でも豊富な合格者を輩出している通信講座です。コース生の合格者からの声が公式サイトに多数掲載されています。

初学者向けから上級者向けまで多彩なコースを用意しており、受講者層が幅広いのが特徴です。そのため、自分のレベルに合った講座を選べる点がメリットです。

「実績がある通信講座で合格を目指したい」という場合におすすめの通信講座です。

| 料金目安(税込) | 予備試験1年スマート合格コース:706,300円 ※その他コースは公式HPをご覧ください |

| 合格実績(合格数) | 合格者からの声が多数掲載 |

| 特典・キャンペーン | ・講座無料体験 ・各種割引キャンペーン ※詳細は公式HPをご覧ください |

| 公式サイト | LEC東京リーガルマインド公式サイト |

辰巳法律研究所

出典:辰巳法律研究所公式サイト

辰巳法律研究所は、司法試験予備試験向けに模試や論文答練を中心とした講座を提供しています。

とくに辰巳法律研究所が提供する「辰巳模試」は、司法試験予備試験を控える多くの受験生が受験しており、過去の出題傾向を分析した内容になっています。

合格率は公表されていませんが、模試や答練を利用した受験生の体験談として「自分の弱点を早い段階で把握できた」「答案練習を通じて論理の組み立て方が定着した」といった声が掲載されています。

確かな実績がある通信講座で基礎から徹底的に学びたい場合、辰巳法律研究所を検討してみてください。

| 料金目安(税込) | 2026年予備試験対策 夏から始めるスタンダード:475,400円〜 ※その他コースは公式HPをご覧ください |

| 合格実績(合格数) | 合格者からの声が多数掲載 |

| 特典・キャンペーン | ・講座無料体験 ・各種割引キャンペーン ※詳細は公式HPをご覧ください |

| 公式サイト | 辰巳法律研究所公式サイト |

資格スクエア

出典:資格スクエア公式サイト

資格スクエアは、オンライン完結型の司法試験予備試験の通信講座です。特徴はAIを活用した学習システムで、過去問演習や弱点分析を効率的に進められる仕組みが導入されています。

合格率は公表されていませんが、公式サイトでは「AIを使った学習で効率的に知識を整理できた」「スマホやPCで完結できるので学習を続けやすかった」といった合格者インタビューが公開されています。

とくにオンライン学習に慣れている人や、自宅中心で効率的に学びたい人に適したスタイルの通信講座と言えます。

| 料金目安(税込) | 合格フルパッケージ:796,950円 短答攻略NEO:217,800円 論文攻略NEO:288,750円 予備試験 論文過去問攻略NEO:138,600円 ※その他コースは公式HPをご覧ください |

| 合格実績(合格数) | 合格者からの声が多数掲載 |

| 特典・キャンペーン | ・講座無料体験 ・各種割引キャンペーン ※詳細は公式HPをご覧ください |

| 公式サイト | 資格スクエア公式サイト |

司法試験予備試験通信講座のおすすめを比較!費用・サポート内容・合格実績の比較一覧表

| 講座名 | 費用目安(税込) | サポート内容 | 合格実績 |

| アガルート | フルカリキュラム:1,298,000円 ライトカリキュラム:998,800円 | ・オンライン講義(スマホ対応) ・短時間で区切られた講義構成 ・合格時全額返金制度 ・合格者お祝い金制度 ・各種割引/分割手数料0円 | 令和6年度:合格者1,592名中、有料講座受講生602名(占有率37.8%) |

| スタディング | 予備試験合格コース(基礎):89,100円 予備試験合格コース(総合):148,000円 | ・スマホ完結型学習 ・講義視聴+問題演習一体型 ・学習進捗管理機能 ・スキマ時間前提の設計 | 合格者の声を多数掲載 |

| 伊藤塾 | 予備試験CBT答練パック:328,900円 | ・論文対策に強い指導設計 ・答案作成・論理構成の体系的指導 ・アウトプット重視 | 令和7年 短答式合格者2,744名中、1,553名が受講生 |

| LEC東京リーガルマインド | 予備試験1年スマート合格コース:706,300円 | ・初学者〜上級者まで対応コース ・eラーニング中心 ・レベル別講座設計 | 合格者の声・体験談を多数掲載 |

| 辰巳法律研究所 | 2026年予備試験対策スタンダード:475,400円〜 | ・模試・論文答練が中心 ・出題傾向分析に強み ・弱点把握重視 | 模試・答練受講生の体験談を掲載 |

| 資格スクエア | 合格フルパッケージ:796,950円 短答・論文対策単科あり | ・AI活用学習システム ・過去問演習+弱点分析 ・オンライン完結型 | 合格者インタビュー掲載 |

司法試験予備試験の最終合格率は例年3%〜4%程度

司法試験予備試験の最終合格率は例年わずか3〜4%程度にとどまっています。この合格率の低さからもわかりますが、「法律系資格の最難関」といわれることもあります。

前提として司法書士予備試験は、単なる一発勝負ではなく 「短答式試験」「論文式試験」「口述試験」 の3段階を順番に突破しなければなりません。

「三段階のふるい落とし」があるため、最終合格率は極めて低く抑えられているのです。

◯令和3年〜令和6年における試験ごと、および最終の合格率

| 年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 口述試験 | 最終合格率 |

| 令和6年 | 約20% (2,685人 / 13,372人) | 約19% (487人 / 2,544人) | 約98% (479人 / 487人) | 約3% (479人 / 13,372人) |

| 令和5年 | 約21% (2,747人 / 12,569人) | 約17% (462人 / 2,617人) | 約97% (449人 / 461人) | 約3% (449人 / 12,569人) |

| 令和4年 | 約21% (2,829人 / 13,004人) | 約17% (481人 / 2,679人) | 約98% (472人 / 481人) | 約3% (472人 / 13,004人) |

| 令和3年 | 約23% (2,723人 / 11,717人) | 約18% (479人 / 2,619人) | 約98% (467人 / 476人) | 約3% (467人 / 11,717人) |

参考:法務省「司法試験予備試験の結果について」

たとえば令和6年度の場合、受験者数は13,372人でしたが、最終合格者はわずか479人にとどまりました。数字だけを見ても、司法試験予備試験の合格は狭き門であることがよく分かります。

司法試験予備試験では「短答式試験に合格できても、論文式試験で歯が立たなかった」「法律の基礎知識はあるのに、答案構成に時間がかかりすぎて合格点に届かなかった」という声はよく聞かれます。

つまり、単なる知識の暗記ではなく、出題者の意図をくみ取り、短時間で的確に答案を作成する実力が求められるのです。

さらに、予備試験は学歴や年齢に制限がないため、社会人や大学在学中の挑戦者も多いのが特徴です。

学業や仕事と並行して挑戦する場合、必要な学習時間を確保するのは容易ではありません。効率的な学習法を選ばなければ、何年も挑戦を続けることになりかねません。

このように、司法試験予備試験は「挑戦する自由度は高いが、合格は極めて難しい試験」といえます。計画的に学習を積み上げると同時に、効率的に合格ラインへ到達できる仕組みを持つ通信講座の活用が現実的な選択肢となっているのです。

司法試験予備試験は独学よりも通信講座がおすすめ

司法試験予備試験は「独学でも挑戦できる試験」ですが、実際には独学での合格は極めて難しいのが現実です。範囲が膨大で、特に論文式試験は「答案の書き方」を体系的に学ばなければ合格ラインに到達できません。

「独学で六法をひたすら読み込んだけど、答案作成に全く活かせなかった」「独学で論文を書いても改善点が分からなかった」という声も多く聞かれます。

そこで現実的な選択肢になるのが通信講座です。通信講座なら合格に必要な範囲を効率よく学べるカリキュラムが整っており、さらに添削や質問制度を通じて独学では得られないフィードバックを受けることができます。

ここからは、司法試験予備試験の通信講座のメリットを詳しく紹介していきます。

- 学習時間を効率化できる

- 合格実績や合格者のノウハウを活用した講義を受けられる

- 質問・添削サポートを受けられる

学習時間を効率化できる

司法試験予備試験に合格するための勉強時間として、最低でも2,000時間、基本的には3,000時間〜5,000時間が必要と一般的に言われています。社会人や学生にとって、これほどの時間を確保するのは容易ではありません。

とくに独学であれば「どの分野を優先して学習するべきか」が見えづらく、結果として膨大な時間を浪費してしまいがちです。

通信講座では過去の出題傾向を踏まえ、「短答で必ず得点すべき基本問題」「論文で差がつきやすいテーマ」を明示してくれるため、学習の優先順位が明確になります。限られた時間を効率よく使えることが、通信講座を利用する大きなメリットです。

合格実績や合格者のノウハウを活用した講義を受けられる

司法試験予備試験の難しさは、法律知識を理解するだけでなく、それを答案に落とし込む「実戦力」が必要な点にあります。独学だと「知識はあるのに答案が書けない」という壁にぶつかることがよくあります。

たとえば、憲法の判例を暗記していたとしても、「設問に即してどの判例を引くべきか」「どのように論理を組み立てれば合格答案になるのか」が分からないケースは珍しくありません。

また、民法の事例問題では「論点は分かっているのに、答案の冒頭で何から書き出せばよいか分からない」「結論は分かっているが途中の理由付けがうまく表現できない」といったケースもあります。

つまり、条文や判例の知識があっても、それを答案構成に落とし込む技術がないと得点に結びつきづらいのです。

司法試験の通信講座では、過去の合格者を多数輩出してきた講師が「どう答案を構成するか」「「合格点に達するためにはどのように回答すればよいのか」といったノウハウを具体的に指導してくれます。

これにより、独学では気づきにくい合格者の勉強法を効率的に取り入れることが可能になります。

質問・添削サポートを受けられる

司法試験予備試験では、論文式試験で多くの受験生がつまづきやすいです。その理由の一つが、「自分の答案が合格レベルに達しているか分からない」という点です。

独学では採点基準や評価のポイントが見えにくく、「どこまで書けば十分なのか」「何を書き落としてはいけないのか」を判断できません。

実際によくあるのが、「判例名まできちんと書いたのに、答案の論理展開が弱くて点が伸びなかった」「答案用紙を埋め尽くすほど書いたのに、採点基準では必要な論点が抜けていて大幅減点された」といったケースです。

つまり、自己流で答案練習をしても、採点者がどう評価するかが分からなければ効率的に成績を伸ばせないのです。

司法試験予備試験の通信講座の添削指導を利用すれば、答案を提出するごとに「ここは論点に触れていないので減点対象」「この部分は冗長だから簡潔にまとめるべき」といった具体的なフィードバックを受けられます。

また、質問制度を通じて疑問点を解消できるため、学習の停滞も防げます。独学では得られない採点者目線で添削を受けられることも、通信講座ならではの大きなメリットです。

司法試験予備試験通信講座を選ぶポイント

司法試験予備試験の通信講座は数多く存在し、「短期合格」「効率的学習」を謳う講座も多いです。そのため、どのような通信講座を選ぶべきかで悩むこともあるでしょう。

司法試験予備試験の通信講座を選ぶ際に大切なのは、その講座が自身に適したものかどうかです。そこで、司法試験予備試験通信講座を選ぶ際には、次のポイントを押さえておきましょう。

- 司法試験予備試験の合格実績や合格率が公表されているか

- 学習サポートが充実しているか

- 通信講座の受講費用が適しているか

司法試験予備試験の合格実績や合格率が公表されているか

司法試験予備試験の通信講座を比較する際にまず注目したいのが、合格実績や合格率をきちんと公表しているかどうかです。予備試験は例年の最終合格率が3〜4%程度と極めて低い試験であるため、「本当にこの講座で合格できるのか」という不安を抱くのは自然なことです。

もちろん数字がすべてではありませんが、「合格者◯人」「合格率全国平均の◯倍」のように合格率や体験談を明示している講座は、それだけ自信を持って運営している証拠でもあります。

「先輩受験生がこの講座で合格している」という事実を確認できれば、学習を進める上でのモチベーションも高まりやすいでしょう。

合格実績が公表されている通信講座を選ぶことは、単に信頼性を担保するだけでなく、「自分も同じ環境で努力すれば合格できる」という前向きな気持ちを後押ししてくれるでしょう。

学習サポートが充実しているか

司法試験予備試験の合格に必要な学習時間は基本的に3,000時間〜5,000時間ともいわれます。独学では途中で挫折してしまう人が多いのは、「分からないところを質問できない」「論文答案の改善点が分からない」といった壁に直面しやすいためです。

司法試験予備試験の通信講座を選ぶ際は、以下のようなサポート体制があるかを必ず確認しましょう。

- 論文答案の添削指導

- 講師に質問できる制度(メール・オンライン対応など)

- 学習スケジュール管理や進捗チェック

- 模試や過去問演習の提供

合格者の体験談でも「質問できる環境があったからモチベーションを保てた」「添削で自分の弱点が分かり、一気に論文の得点が伸びた」という声は多く聞かれます。テキストの内容だけでなく、こうしたサポートが学習を継続できるかどうかを大きく左右します。

通信講座の受講費用が適しているか

予備試験の通信講座は安いもので数万円から、本格的なものでは数十万円まで幅広くあります。ここで大切なのは「高ければ必ず合格できる」というわけではなく、「安ければ損」というわけでもない点です。

たとえば、社会人で「質問制度や添削をフル活用したい」という人はある程度高額でもサポートが手厚い講座を選ぶ価値があります。一方で「まずは基礎固めから始めたい」という人なら、低価格のオンライン完結型講座でも十分に対応可能です。

「安さで選んだら添削がなくて論文で伸び悩んだ」「高額講座に申し込んだのに、忙しくて半分も活用できなかった」という声も珍しくありません。

通信講座の費用は「金額の高低」ではなく、「自分の学習スタイルと必要なサービスに見合っているか」で判断するのが失敗しないコツです。

通信講座を利用して司法試験予備試験に合格した人からの体験談

当サイトでは、実際に通信講座を利用して司法試験予備試験に合格した方々にアンケートを行いました。リアルな受験体験は、これから学習を始める方にとって大きな参考になるはずなので、その中から2人の声をご紹介します。

実施したアンケートについて

・アンケート方法:インターネットアンケート

・集計期間:2025年8月4日〜2025年8月26日

・アンケート回答人数:37人

社会人になってから3年かけて司法書士予備試験に合格した人の体験談

30代で法律の勉強は初めてでした。最初の1年は独学でやってみたんですが、短答はある程度解けても論文になると全く書けないんです。論点は頭に浮かんでも、「どの順番で、どんな言葉で答案に落とすか」が分からなくて、白紙のまま時間切れになることも多かったですね。

2年目から通信講座を受講して、答案を提出すると毎回かなり具体的なコメントが返ってきました。「論点の順序を逆にしている」「この部分は冗長だから削った方がいい」のような指摘を受けて、自分の答案の癖がよく分かるようになりました。

通勤時間は講義を倍速で聞いて、夜は答案練習。生活は大変でしたが、だんだん答案の型が身についてきた実感がありました。

2年目で短答には合格したものの、論文で落ちてしまいました。それでも添削を受け続けて3年目、ようやく論文と口述も突破できました。正直、通信講座ではなく独学だったら途中で諦めていたと思います。

大学在学中に合格した人からの体験談

私は法学部の学生で、周りはダブルスクールで予備校に通っていました。費用のこともあって、私は通信講座を選びました。

「自分でやりきれるのか」って不安もありましたけど、逆に場所や時間を選ばず勉強できるのが自分には合っていましたね。

講義は1.5倍速で見て、空き時間に過去問を解くのを習慣にしました。答案は毎週提出して、返却されるコメントをもとに何度も書き直し。「結論はいいけど理由付けが弱い」とか「論理が飛躍している」などの指摘を繰り返し受けて、少しずつ直していきました。

大学の授業やゼミと両立しながらで正直大変でしたけど、カリキュラム通りに進めることで迷わず学習を積み重ねられました。その結果、3年生の秋に受験して一発合格。自分でも驚きましたけど、通信講座のおかげで効率よく学べたと思います。

司法試験予備試験に合格した人はどんな勉強をした?アンケート結果を紹介

司法試験予備試験に合格した人たちは、実際にどれくらいの年月・勉強時間をかけて、どんな学習法を取り入れていたのでしょうか。当サイトで合格者にアンケートを実施した結果をまとめました。

実施したアンケートについて

・アンケート方法:インターネットアンケート

・集計期間:2025年8月4日〜2025年8月26日

・アンケート回答人数:37人

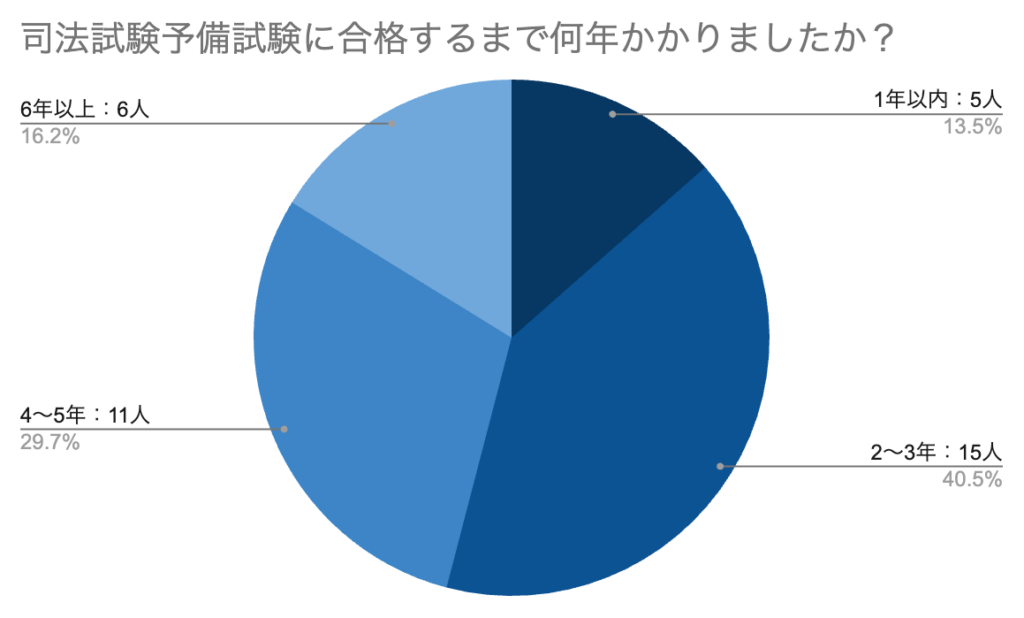

司法試験予備試験に合格するまで何年かかりましたか?

インターネットアンケートにて、「司法試験予備試験に合格するまで何年かかりましたか?」と質問をしたところ、下記の結果となりました。

もっとも多かったのは「2〜3年」で全体の約40%を占めました。1年以内に一発合格した人もいますが少数派で、法学部出身や司法試験の基礎知識があった人に多い傾向です。

一方で、4年以上かけて合格した人も全体の半数近くおり、「短期合格」だけが一般的ではないことが分かります。粘り強く取り組むことが合格に直結する試験だといえるでしょう。

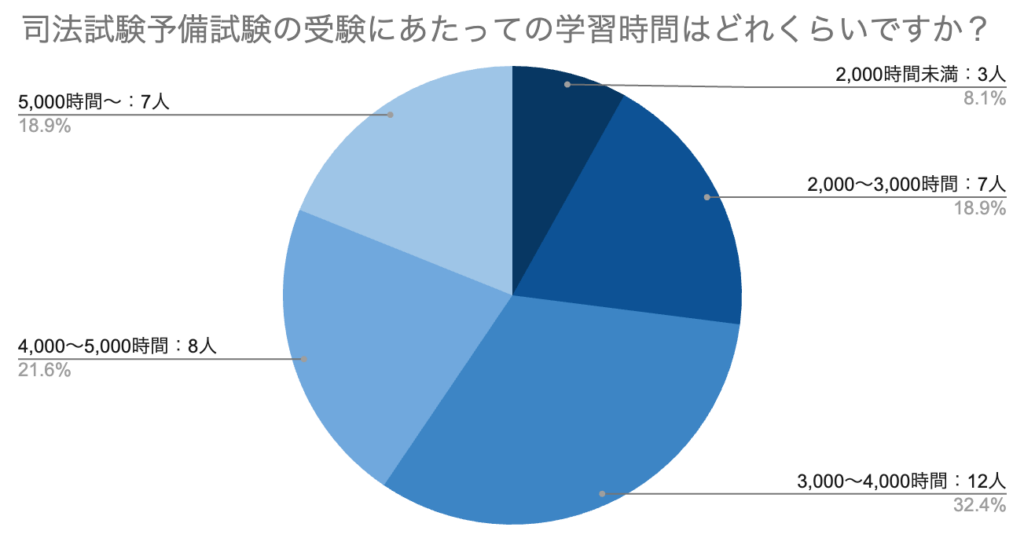

司法試験予備試験の受験にあたっての学習時間はどれくらいですか?

インターネットアンケートにて、「司法試験予備試験の受験にあたっての学習時間はどれくらいですか?」と質問をしたところ、下記の結果となりました。

合格者の大半は「3,000〜4,000時間」ほどの学習時間を確保していました。「2,000時間未満で合格した人」も存在しますが、もともと法学の基礎知識があったケースがほとんどで、初学者の場合は少なくとも3,000時間を想定して学習計画を立てるのが現実的と考えられます。

司法試験予備試験で効果的だった学習法はありますか?

当サイトでは、「司法試験予備試験で効果的だった学習法はありますか?」と合格者にアンケートをとったところ、下記のような回答が得られました。

- 短答対策では、とにかく過去問を繰り返すことが一番でした。10年分を3周やったら、問題のクセや頻出論点が見えてきて、本番でも焦らず解けたと思います。(20代・学生)

- 論文答案は独学だと限界があったので、通信講座の添削をフル活用しました。「この論点は必ず触れること」「ここは書きすぎ」と毎回コメントが返ってきて、その修正を積み重ねるうちに安定して合格ラインに届くようになりました。(30代・会社員)

- 働きながらだったので、スキマ時間をどう使うかが勝負でした。通勤の電車で講義を倍速で聞き、昼休みに条文のチェックを徹底しました。まとまった時間が取れなくても、毎日欠かさず学習を続けたことが大きかったです。(20代後半・会社員)

- 一番役に立ったのは、週ごとに学習計画を立てたことです。「この週で短答の憲法を終える」「来週は論文の刑法に集中する」と区切ったことで、進捗が見えるようになりモチベーションを維持できました。(40代・会社員)

こうした声からも分かるように、合格者はそれぞれの環境に応じて工夫を凝らしています。共通しているのは「過去問の徹底」「答案添削の活用」「スキマ時間の利用」「計画的な学習」の4点であり、これらを意識することで効率的に合格に近づけるといえるでしょう。

司法書士予備試験に合格するための学習のポイント

司法試験予備試験は、膨大な学習範囲と難易度の高い論文対策が大きな壁になります。そのため「何を」「いつ」「どのように」取り組むかを意識することが、合格に近づく最大のポイントです。

ここでは、司法書士予備試験に合格するための学習のポイントを紹介していきます。

- 短答式は過去問を徹底的に分析する

- 早めに論文式の対策をスタートする

- 科目ごとに優先順位をつける

短答式は過去問を徹底的に分析する

短答式試験は膨大な知識を網羅する必要がありますが、実際には「出題されやすいパターン」が存在します。合格者の多くが「過去10年分を繰り返し解いた」と答えているように、過去問演習が最も効果的な学習法です。

「テキストを一通り読んだのに問題になると解けない」という声は少なくありません。これは、知識を点で覚えているだけで、出題のされ方に慣れていないことが原因と考えられます。

過去問を分析して「この論点は何度も出ている」「こういう形で問われやすい」と気づくことで、短答の得点が安定していくでしょう。

早めに論文式の対策をスタートする

論文式試験は、司法試験予備試験の最大の難関ともいわれています。知識を答案に落とし込む表現力や論理構成力が求められるため、短答式の学習と並行して早い段階から対策を始めることが重要です。

合格者の体験談でも、「短答が不安で論文対策を後回しにした結果、論文で全く歯が立たなかった」という声は多くあります。逆に、短答対策と同時並行で答案練習を進めていた人は「論文の答案を書くことに慣れていたおかげで、本番で時間配分に余裕があった」と話しています。

論文は「正解を書けるかどうか」よりも、「答案として合格水準の形にできるか」がポイント。だからこそ、早めに答案練習を始め、添削やフィードバックを受けて修正していくことが合格の近道です。

科目ごとに優先順位をつける

司法試験予備試験は出題科目が多く、全てを均等に勉強するのは非効率といえます。「得点源になる科目」と「最低限落とさない科目」を意識して、優先順位をつけて学習していくのが得策です。

たとえば、民法や行政法などは短答・論文ともに出題量が多く、合否を分ける中心科目です。逆に、基礎法学や一部の分野は出題数が少ないため、必要最低限にとどめているケースが目立ちます。

司法試験予備試験では、すべての科目を完璧に仕上げようとして中途半端に終わってしまう受験生が少なくありません。限られた学習時間を有効に使うためには、「この科目で点を稼ぐ」「ここは最低限でよい」と割り切って計画を立てることが、合格へのカギとなります。

司法書士予備試験の内容・日程は「短答式」「論文式」「口述式」で異なる

司法試験予備試験は、「短答式」「論文式」「口述式」の3つを段階的に突破しなければなりません。

まずは短答式試験、次に論文式試験、最後に口述試験と、この順番をクリアして初めて最終合格となります。内容や日程をしっかり把握しておくことで、学習計画も立てやすくなります。

司法書士予備試験の内容

司法試験予備試験は、知識だけでなく論理的思考力・表現力を総合的に評価するため、以下の3段階で実施されます。

| 試験方式 | 科目 | 特徴 | |

| 短答式試験 | マークシート方式(多肢択一) | 憲法・民法・刑法などの基本7科目を中心に出題 | 条文・判例の正確な理解を問う知識試験。過去問対策が最重要視される。 |

| 論文式試験 | 記述式(答案作成形式) | 憲法・民法・刑法・行政法・商法など幅広く出題 | 知識を答案に落とし込む力が求められる。論理展開や時間内の構成力が合否を分けやすい。 |

| 口述試験 | 面接形式(考査委員による質疑応答) | 実務を想定した事例をもとに、法的思考を整理し即答する力を確認 | 知識だけでなく、落ち着いた受け答えや応用力も評価対象。 |

司法試験予備試験は、これらすべてを突破して初めて最終合格となります。短答で知識を、論文で応用力を、口述で実務対応力を試される総合力の試験であることが大きな特徴です。

司法書士予備試験の日程

司法試験予備試験は、毎年全国で実施される国家試験です。実施日は大きく分けて「短答式試験(5月)」「論文式試験(7月)」「口述試験(10月)」の3段階に分かれており、いずれも法務省が主催しています。

たとえば、令和7年(2025年)の司法試験予備試験の予定は以下の通りです。

- 短答式試験:令和7年7月20日(日)

- 論文式試験:令和7年9月6日(土)、7日(日)

- 口述試験:令和8年1月24日(土)、25日(日)

試験日は厳密に決まっており、近年は「夏は短答、秋は論文、冬は口述」という形がとられている傾向があります。この傾向に合わせて学習計画を立てていくのが合格者に共通するスタイルです。

司法試験予備試験のよくある質問

司法試験予備試験を受験するために特別な条件はありますか?

司法試験予備試験は年齢・学歴・職歴を問わず誰でも受験できます。そのため、法律をこれから初めて学ぶ人であっても、試験自体は受けることが可能です。

社会人でも合格を目指せますか?

難易度が高い試験であるため必ずとは言い難いですが、徹底した対策を講じれば十分に合格を目指せます。

当サイトで行ったアンケートでも、フルタイム勤務を続けながらスキマ時間を活用して合格した人もいました。通信講座はスマホで学べるものが多く、社会人の学習環境に適しています。

独学で始めたのですが途中から通信講座に切り替えるのは遅いですか?

決して遅くはありません。独学で基礎を積み上げてから通信講座を取り入れることで、弱点補強や答案作成力を効率的に伸ばすことができます。

とくに論文対策は独学で限界を感じやすいため、途中からの切り替えでも大いに効果があります。

まとめ

司法試験予備試験は、短答・論文・口述の3段階を突破しなければならない極めて難しい試験です。合格までには少なくとも2,000〜3,000時間以上の学習が必要とされ、多くの受験生が数年単位で挑戦を続けています。

こうした過酷な試験を乗り越えるためには、効率的な学習戦略が不可欠です。通信講座には過去問分析や答案添削、学習計画のサポートといった独学では得られないメリットがあるため、限られた時間で最大の効果を得られます。

司法試験予備試験は「努力すれば必ず突破できる試験」とは言い難いですが、効率よく学習を進めることで合格に近づける試験です。通信講座を活用して、合格への一歩を踏み出してみてください。