保育士通信講座おすすめを厳選|選び方から独学との違い、合格者の学習法も紹介

2026.02.23

本ページにはプロモーションが含まれています。

保育士試験は、筆記9科目+実技試験で構成され、教育・心理・福祉・栄養など幅広い分野から出題されます。社会人や子育て中の人も多く受験する資格である一方、学習範囲の広さや暗記量の多さから、合格までに時間がかかるケースも少なくありません。

その中で注目されているのが、場所や時間を選ばず学習できる保育士通信講座です。近年は動画講義・添削・実技対策などが大幅に充実したカリキュラムを提供する講座も増えています。

当記事では、筆者が独自に設けた 「教材の質」「実技対策の充実度」「質問サポート」「法改正への対応」 などの選定基準に基づき、保育士通信講座のおすすめを厳選しました。

| 講座名 | 特徴 |

| スタディング | スマホ中心の学習設計。動画・演習・進捗管理がアプリ内で完結。スキマ時間に効率的に学びたい人向け。 |

| ユーキャン | 初学者に配慮した図解・例示の多い教材。添削課題付きで理解をチェックしながら進められる。 |

| キャリカレ | 受講料を抑えつつ、要点を絞った教材・実技対策つき。短時間・コスト重視の受験生向け。 |

| ヒューマンアカデミー | 動画講義が豊富で、実技試験(音楽・造形・言語)までしっかり準備できる構成。 |

| LEC東京リーガルマインド | 制度・法律系に強い講義構成。制度背景の理解を重視して、「なぜ」「どうして」を理解できる。 |

| 資格の大原 | 基礎→応用→演習と段階を踏んで理解を深める仕組み。講義品質が安定しており、体系的に学びたい人に向く。 |

| 四谷学院通信講座 | 内容を細かくステップ化した学習方式で、勉強が苦手でも少しずつ積める。基礎からじっくり進めたい人向け。 |

また、保育士試験に合格した人39名へのアンケート調査や、通信講座で合格した受講者へのインタビューも実施しました。「どれくらいの学習時間が必要か」「効率が良かった学習法は何か」「どの講座が続けやすいか」といった実際の声は、これから保育士試験に挑戦する人にとって参考になるはずです。

保育士試験は独学でも挑戦できますが、学習範囲が広く、実技試験の準備や法改正への対応など、通信講座ならではのサポートが大きな助けになる場面も多くあります。当記事では、保育士通信講座の選び方、独学との違い、難易度と合格率など網羅的に解説しています。

目次

保育士通信講座のおすすめ7選|選定基準を満たした講座を紹介

保育士通信講座には様々な種類があるうえに数が多いことから、「結局どれを選べばいいのか分からない」と迷ってしまうこともあるでしょう。

そこで、ここからは当サイトがおすすめする保育士通信講座を紹介していきます。数ある保育士通信講座の中から、独自の選定基準を満たした通信講座を紹介していきます。

◯保育士通信講座の選定基準

- 9科目を網羅できるか

- 一般的に難しいとされている科目の対策があるか

- 実技試験対策があるか

- 過去問や頻出論点の整理があるか

- 法改正への対応があるか

- 添削・質問サポートがあるか

- 合格実績が公表されているか

※2025年11月時点、各選定基準を満たしている通信講座を掲載しています。

※掲載企業については当サイト独自の基準で評価をしています。

スタディング|スマホ学習中心でスキマ時間に進めやすいオンライン講座

スタディングは、スマホだけで講義視聴・過去問演習・進捗管理ができるオンライン特化型の保育士通信講座です。動画は短く区切られており、まとまった学習時間が取れなくても進んだ実感を得やすい仕組みになっています。

保育士試験は9科目と範囲が広く、「何をどの順番で進めればいいか分からない」「仕事や育児で勉強が続かない」という悩みが多くあります。独学では進捗管理が難しく、気づいたら勉強が止まっていたというケースも多いものです。

スタディングでは、苦手科目を自動で抽出し、優先して演習できる仕組みがあるため、勉強時間が短い日でも重要ポイントを確実に押さえられます。

こうした特徴から、机に向かう時間があまり取れない人や、スキマ時間を活用して効率よく進めたい人にとって学びやすい構成といえます。

| 価格 | ミニマム:29,000円 レギュラー:55,000円 フル:92,000円 |

| 合格実績 | 合格者の声の掲載あり |

| 公式サイト | スタディング公式サイト |

ユーキャン|初学者向けにやさしく段階的に学べる教材構成

ユーキャンは、図解やイラストが多い教材で、初めて保育士を目指す人でも理解しやすい内容になっています。専門用語や制度も、その背景や必要性から説明してくれるため、文章が苦手な人でも読み進められます。

保育士試験では、心理学・子ども家庭福祉・保育実習理論など専門的な概念が多く、独学だと最初の段階で理解が止まることがよくあります。「教材を開いた瞬間に心が折れた」という声も珍しくありません。

ユーキャンの教材は、こうした導入部分を丁寧にかみ砕いてくれるので、初めて学ぶ範囲でも負担が少なく、理解を積み重ねやすい構成になっています。また添削課題で理解度をチェックできるため、「分かったつもり」で終わるリスクも減らせます。

特に、初学者や読み物形式の教材が苦手な人にとっては、スムーズに学習へ入りやすい講座といえるでしょう。

| 価格 | 54,000円 |

| 合格実績 | 10年間の合格者数:14,000人超 |

| 公式サイト | ユーキャン公式サイト |

キャリカレ|実技教材まで用意されているコスパ重視の講座

キャリカレは受講費用を抑えつつ、筆記・実技に必要な教材が提供されておりコストを重視したい人向けの講座です。

独学でつまずきやすいのは、「テキストが厚くて読みにくい」「頻出部分がどこか分からない」「実技試験の準備方法がイメージできない」という情報の整理の難しさと実技の不透明さです。

キャリカレは要点が絞られた教材と添削課題があり、理解できていない部分を早期に把握できます。実技も練習例が示されているため、自己流で不安を抱えたまま準備を進めるリスクを減らせます。

費用と内容のバランスを重視する人にとって、独学では得にくいサポートがそろった現実的な選択肢になります。

| 価格 | Aコース:78,800円 Bコース:73,800円 Cコース:68,800円 |

| 合格実績 | 2024年度合格率:89.1% (令和6年年度試験結果より/キャリカレ受講生アンケート受講開始日:2022年4月22日~2024年7月25日 ) |

| 公式サイト | キャリカレ公式サイト |

ヒューマンアカデミー|動画量が豊富で理解を積み上げやすい総合型講座

ヒューマンアカデミーは動画講義が豊富で、筆記科目だけでなく実技試験(音楽・造形・言語)の練習方法まで映像で確認できます。

実技試験は独学で最も困りやすい分野で、「弾き歌いは何から練習すればいい?」「造形はどう構図を作ればいい?」「言語はどの程度の声量が必要?」など、文章だけでは判断しにくい悩みが多くあります。

ヒューマンアカデミーの通信講座では指の動き・構図の作り方・声の出し方など、視覚的に理解できる形で学べるため、実技のイメージが早くつかめ、筆記との同時進行がしやすくなります。

実技に苦手意識がある人にとって、「具体的にどう動けばいいかまで分かる」点で大きく学びやすい講座といえます。

| 価格 | 29,500円 |

| 合格実績 | 2018年度合格率:68.9% |

| 公式サイト | ヒューマンアカデミー公式サイト |

LEC東京リーガルマインド|法律系科目と制度分野の解説が強みの通信講座

LEC東京リーガルマインドは法律科目の指導経験が豊富で、保育士試験でも子ども家庭福祉・社会的養護・保育所保育指針など、制度の理解が必須の科目に強みがあります。

独学でよく起きる悩みは「言葉や制度名は覚えたけれど、どういう意味なのかが分からない」という状態です。こうした丸暗記のまま進む学習は、応用問題で点が伸びず、合格が遠ざかる原因になります。

LEC東京リーガルマインドでは制度の背景や目的を一つひとつ丁寧に説明するため、表面的な暗記から脱しやすく、知識が整理された状態で過去問に取り組めます。

制度系が苦手な人にとって、「理解しながら覚える」学習がしやすいという意味で、特に相性の良い講座といえます。

| 価格 | 22,000円 |

| 合格実績 | 合格者の声の掲載あり |

| 公式サイト | LEC東京リーガルマインド公式サイト |

資格の大原|学ぶ順序が整理された講義が受けられる通信講座

資格の大原は「基礎 → 応用 → 演習」の流れが明確で、理解しながら進めたい人に向いている通信講座です。

保育士試験では基礎をあいまいにしたまま過去問へ進み、「何がわかっていないのか」すら分からないまま迷子になる受験生が多くいます。心理分野・保育実習理論などは特に、基礎理解が不十分だと応用問題で得点が伸びにくい科目です。

資格の大原は基礎段階で専門用語の背景まで説明してくれるため、知識の土台がしっかり固まり、過去問に取り組むときの理解度が大きく変わります。

このような特徴から、講義中心で体系的に学びたい人、基礎をていねいに積み上げたい人にとって相性が良い講座といえます。

| 価格 | 4科目フルセット:60,000円 |

| 合格実績 | 合格者の声の掲載あり |

| 公式サイト | 資格の大原公式サイト |

四谷学院通信講座|合格のために必要な知識やテクニックを55ステップに細分化された通信講座

四谷学院は学習内容が細かなステップに分かれており、「どこから進めればいいか分からない」という人でも取り組みやすい通信講座です。

保育士試験は学習範囲が非常に広く、独学だとテキストの厚さに圧倒されてしまい、最初の数ページで挫折するケースも少なくありません。

四谷学院の講座は1ステップずつ小さく進められるため、「今日はここだけやればいい」という目安が明確で、勉強が苦手でも継続しやすい仕組みです。実技試験についても、練習手順が細かく示されているため、迷いなく準備が進められます。

内容を少しずつ積み上げたい人や、学習量の多さに不安を感じやすい人には、特に取り組みやすい構成になっています。

| 価格 | 1科目:15,800円〜 |

| 合格実績 | 2023年度合格率:73.2% |

| 公式サイト | 四谷学院公式サイト |

保育士通信講座を選ぶポイント

保育士試験は筆記9科目と実技試験があり、学習範囲が広いことから、通信講座を選ぶ際には内容やサポートの質をしっかり確認することが大切です。

保育士試験には特有の難しさがあるため、一般的な通信講座の選び方ではなく、保育士試験に向けた講座選びを意識することが重要になります。ここからは、保育士通信講座選びで特に確認しておきたいポイントを紹介します。

- 9科目をバランスよく学べる教材構成になっているか

- 難易度の高い科目を補強できる仕組みがあるか

- 実技試験の対策が充実しているか

- 過去問・出題傾向への対応があるか

- 法改正・制度変更への対応が早いか

- 添削や質問サポートが用意されているか

9科目をバランスよく学べる教材構成になっているか

保育士試験の筆記は9科目に分かれており、福祉・心理・栄養・教育・保健など幅広い分野から出題されます。筆記科目と概要をまとめましたので参考にしてみてください。

| 科目名 | 主な内容・概要 |

| 保育原理 | 保育の基本理念、保育所保育指針、保育の歴史・制度などを学ぶ科目 |

| 教育原理 | 教育の目的・制度・法律など、教育全般に関わる基礎知識を扱う科目 |

| 社会的養護 | 児童虐待防止、社会的養護の制度、児童相談所など実務に直結する内容 |

| 児童家庭福祉 | 家庭支援、福祉制度、子育て支援施策などの知識を問う科目 |

| 社会福祉 | 社会保障制度、児童福祉法、相談援助など広い福祉分野を扱う科目 |

| 保育の心理学 | 発達心理、子どもの行動や心の理解など心理の基礎を学ぶ科目 |

| 子どもの保健 | 子どもの病気・怪我・感染症・予防など医療寄りの内容を含む科目 |

| 子どもの食と栄養 | 栄養素、食育、乳幼児の食事、献立など幅広い栄養学を扱う科目 |

| 保育実習理論 | 音楽表現、造形表現、言語表現など実技試験とも関わる内容を扱う科目 |

一つ一つの科目はテーマが異なりますが、実際には「先に学んでおくと理解しやすい基礎科目」と「その知識を前提に進めた方が良い応用科目」という関係があります。

たとえば、子どもの発達を扱う「保育の心理学」を理解していると、子どもの健康状態を扱う「子どもの保健」が理解しやすくなります。また、保育の理念や制度を学ぶ「保育原理」や「児童家庭福祉」を先に学んでおくと、実践に近い内容の「保育実習理論」の理解がスムーズになります。

保育士通信講座では、このような科目間のつながりを踏まえて、基礎から順に進められるように構成されているため、初学者でも迷いにくく、効率よく学習を進めやすいという特徴があります。

難易度の高い科目を補強できる仕組みがあるか

保育士試験で特に苦手になりやすいのが、子どもの保健、子どもの食と栄養、社会的養護といった科目です。内容が細かく暗記量も多いため、独学だと理解が追いつかず、挫折しやすいポイントになることも珍しくありません。

保育士通信講座では、難易度の高い科目を重点的に補強する仕組みを用意している講座があります。図表を使った整理や、苦手になりやすい箇所だけをまとめた補助教材、動画での基礎解説などがあると、理解のスピードが大きく変わります。

保育士通信講座を選ぶ際には、「難しい科目をどうサポートしてくれるか」を基準にすると、自分に合った講座が見つけやすくなります。

実技試験の対策が充実しているか

筆記試験の合格後に行われる実技試験は、音楽表現・造形表現・言語表現の3分野から2つを選ぶ形式です。実技は独学では対策が難しく、とくに音楽や言語は「試験で求められる具体的な表現」をつかむのに苦労しがちです。

保育士通信講座では、実技の手順・採点の基準・表現のポイントを動画で確認できる講座や、作成物の例を提示してくれる講座があります。言語表現の読み方や間の取り方など、試験の流れに沿った練習法を学べると、当日のイメージがつかみやすくなります。

保育士通信講座を選ぶ際は、実技対策がどれだけ具体的かを確認することが重要です。

過去問・出題傾向への対応があるか

保育士試験は出題傾向を理解するほど合格に近づく特徴があります。とくに「子どもの保健」「社会的養護」「保育の心理学」は過去問から学べるポイントが多く、効率良く得点につながる分野です。

保育士通信講座では、過去問を分析して頻出テーマをまとめたり、重要度に応じて優先的に学習できるように整理されている講座もあります。独学だと難しい「どこから学ぶか」「どこを重点にするか」の判断がしやすくなる点が大きなメリットです。

法改正・制度変更への対応が早いか

保育士試験は制度や法律に関わる内容が多く、保育所保育指針や子育て支援制度など、定期的に更新される部分があります。法律が変わると試験範囲にも影響するため、教材が最新の内容に更新されているかは非常に重要です。

保育士通信講座の中には、法改正があった際に追補資料を提供したり、教材をオンライン上で差し替えたりする講座があります。独学で制度改正を追うのは負担が大きいため、講座側で対応してくれると学習の手間が大きく減ります。

添削や質問サポートが用意されているか

保育士試験は科目数が多く、疑問点を放置すると次の範囲に進みづらくなる場面が多くあります。通信講座を利用するメリットのひとつが、質問サポートや添削によって理解を深められる点です。

質問サポートでは講師が疑問に答えてくれるため、独学でつまずきやすい部分に気づきやすくなります。添削課題がある講座では、自分の理解度を客観的に確認でき、弱点にも気づきやすいという利点があります。

保育士通信講座を比較する際には、「フォロー体制がどれほど機能しているか」を基準のひとつにすると、自分の学習スタイルに合った講座が見つけやすくなります。

保育士通信講座と独学の違いは?

保育士試験は、筆記9科目と実技試験の両方に対応する必要があり、独学で全体を組み立てるのは簡単ではありません。

通信講座は学習の流れや頻出分野を整理したうえで教材が作られているため、独学では迷いやすい箇所を減らし、限られた時間を効率的に活用しやすいのが特徴です。

ここでは、独学と比較した場合の保育士通信講座のメリットを紹介します。

- 9科目の学習を効率よく進められる

- つまずきやすい科目を補強できる

- 実技試験の完成度を客観的に確認できる

- 過去問の「どこが毎年出るか」を示してもらえる

- 保育関連の法改正への対応が自動で行われる

- 筆記と実技をバランスよく進める学習スケジュールが組まれている

9科目の学習を効率よく進められる

独学では、9科目をどの順番で進めるべきか分からず、「どれから手をつければいいのか」で迷いがちです。とくに、保育原理・心理学・子ども家庭福祉・社会的養護・保育実習理論など、科目同士のつながりが強いため、学習の順番を誤った学習は効率が良いとは言えないでしょう。

保育士通信講座では、基礎科目から応用科目へ段階的に学べるようにカリキュラムが作られており、効率よく全体像をつかむことができます。自分で学習順を決める必要がないため、迷いが減り、限られた学習時間を有効に使いやすくなります。

つまずきやすい科目を補強できる

独学で多くの人が難しいと感じるのが、「社会的養護」や「子ども家庭福祉」の制度分野、そして「保育実習理論」の楽典です。法律や制度の細かな違いを整理したり、楽譜の読み方を身につけたりするには、テキストだけでは理解しにくい場合があります。

保育士通信講座では、このようなつまづきやすい科目を動画や図解で重点的に補強する仕組みがあるため、わからないまま進む状態を避けやすくなります。理解しづらい部分をピンポイントで説明してもらえることで、苦手意識を早めに解消できます。

実技試験の完成度を客観的に確認できる

独学で最も困りやすいのが、「自分の実技が合格レベルに達しているのか分からない」という点です。音楽・造形・言語のいずれも完成度の基準がつかみにくく、練習していても正しい方向に進んでいるのかが判断しづらいことがあります。

保育士通信講座では、講師の見本動画や提出課題の添削を通じて、自分の表現がどの程度のレベルにあるのか客観的に確認できます。改善点も具体的に示してもらえるため、独学のように「何が違うのか分からないまま練習する」状態から抜け出しやすくなります。

過去問の「どこが毎年出るか」を示してもらえる

独学では、過去問を解いても「なぜこの問題が出るのか」「どういう傾向で出題されているのか」を自分で分析する必要があります。時間がかかるうえに、分析がズレると学習の優先順位を誤る可能性があります。

保育士通信講座では、頻出テーマや出題率をまとめた教材が提供されることが多く、重点的に学ぶべき場所が最初から明確です。独学のように手探りで試験の傾向を探る負担を減らし、効率的に得点源を伸ばせます。

保育関連の法改正への対応が自動で行われる

独学の場合、児童福祉法や子ども・子育て支援制度の改正情報を自分で調べて、試験に必要な部分だけを抜き出す必要があります。どの改正が試験に影響するか判断しにくく、誤った情報で学習してしまうリスクもあります。

保育士通信講座では、重要な法改正があると教材や補足資料に反映されるため、常に最新の内容で学習できます。自分で情報を絞り込む作業が不要になり、効率よく正しい知識を積み重ねられます。

筆記と実技をバランスよく進める学習スケジュールが組まれている

独学では、筆記対策に集中しすぎて実技対策が後回しになり、直前期に慌てて準備するケースが多く見られます。とくに社会人受験者はスケジュール管理が難しく、どのタイミングで実技に着手すべきか判断しづらいです。

保育士通信講座では、試験日から逆算したスケジュールが組まれており、筆記と実技の両方をバランスよく進められるように構成されています。独学では起きがちな偏った学習を防ぎながら、必要な対策を計画的に進めることができます。

保育士試験の難易度と合格率は?

保育士試験は、年齢や学歴を問わず受験できる国家資格ですが、筆記は9科目にわたって出題され、内容も福祉・心理・教育・栄養・保健と幅広いことから、決して簡単な試験ではありません。

特に筆記試験では全科目に基準点が設定されており、1科目でも6割を下回ると筆記試験全体が不合格になります。得意科目だけで突破することはできず、9科目をバランスよく仕上げる学習が求められます。

さらに保育士試験は、子ども家庭庁関連の制度改正や保育所保育指針の更新など、法改正の影響を強く受ける試験でもあります。子ども家庭福祉・社会的養護・保育原理などの制度系の科目は、内容が変わることも多く、独学だと最新情報の確認に手間がかかる点も難易度を高める一因といえます。

試験に合格するには筆記9科目の合格後に実技試験へ進む必要がありますが、この実技試験も「音楽」「造形」「言語」のいずれか2つを選んで評価されるため、一定以上の完成度が求められます。特に音楽や造形は、自己流では良し悪しの判断が難しく、練習方法がつかみにくいという声が多くあります。

なお、直近3年間の最終合格率を見てみると、保育士試験は毎年おおむね30%前後で推移しています。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和6年度 | 58,767人 | 15,475人 | 約26.3% |

| 令和5年度 | 66,625人 | 17,955人 | 約26.9% |

| 令和4年度 | 79,378人 | 23,758人 | 約29.9% |

参考:こども家庭庁公式サイト

数字だけ見ると「合格率が低すぎる」という印象はありませんが、この合格率には数年にわたり受験を継続している人も含まれています。初年度で一気に全科目と実技まで突破するのは簡単ではなく、実際には複数年に分けて段階的に合格する人が多くなっています。

このように保育士試験は、学習範囲の広さ、科目数の多さ、各科目の基準点、法改正への対応、そして実技試験の存在など、合格に至るまでのハードルがいくつも並んでいる試験です。知識を広く深く積み上げ続ける必要があり、学習時間や進め方の管理も重要になります。

保育士試験に合格した人へのアンケート結果

実際に保育士試験に合格を果たした人たちは、どのくらいの期間・時間をかけて、どんな勉強法を取り入れていたのでしょうか。

当サイトでは、実際に保育士試験に合格した人へのアンケートを行いました。具体的には計39人に下記の質問に回答してもらいました。

- 保育士試験に合格するまで何年かかりましたか?

- 保育士試験に合格するまでの学習時間はどれくらいですか?

- 保育士試験で効果を感じた学習法はありますか?

□実施したアンケートについて

- アンケート方法:インターネットアンケート

- 集計期間:2025年10月18日〜2025年11月21日

- アンケート回答人数:39人

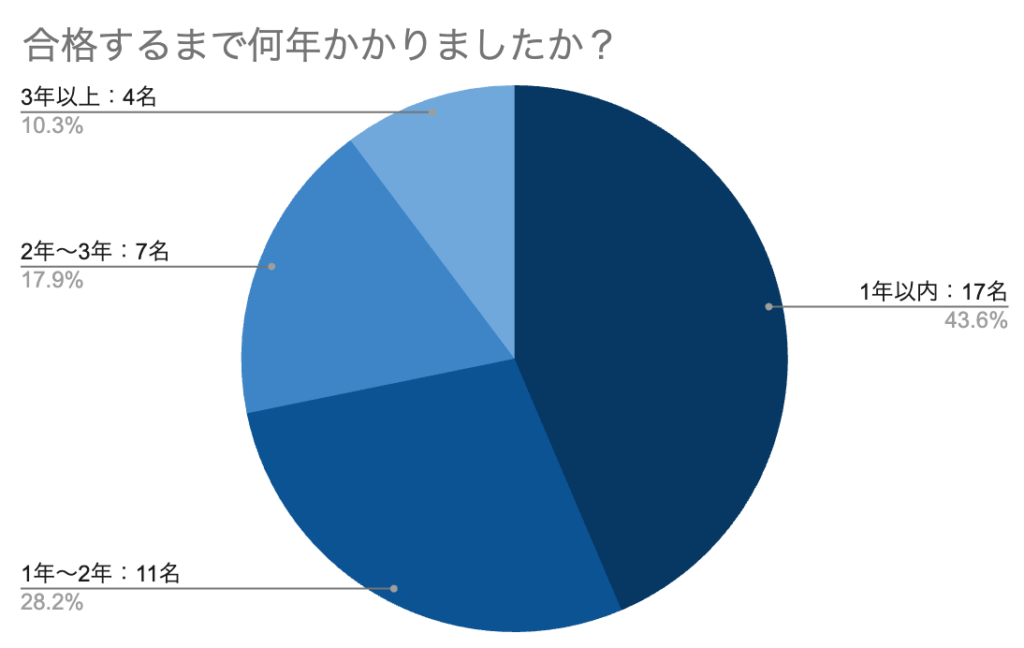

保育士試験に合格するまで何年かかりましたか?

実際に保育士試験に合格した人に、「合格するまで何年かかりましたか?」とアンケートをとったところ、下記の結果になりました。

今回のアンケートで最も多かったのは「1年以内」でしたが、科目合格制度を利用して2年以上かけて合格した人も一定数いました。

半数以上の合格者が「筆記9科目を一度で合格するのは難しい」と感じており、とくに社会的養護・保育実習理論などの難科目でつまずき、翌年に回したという声が多く見られました。

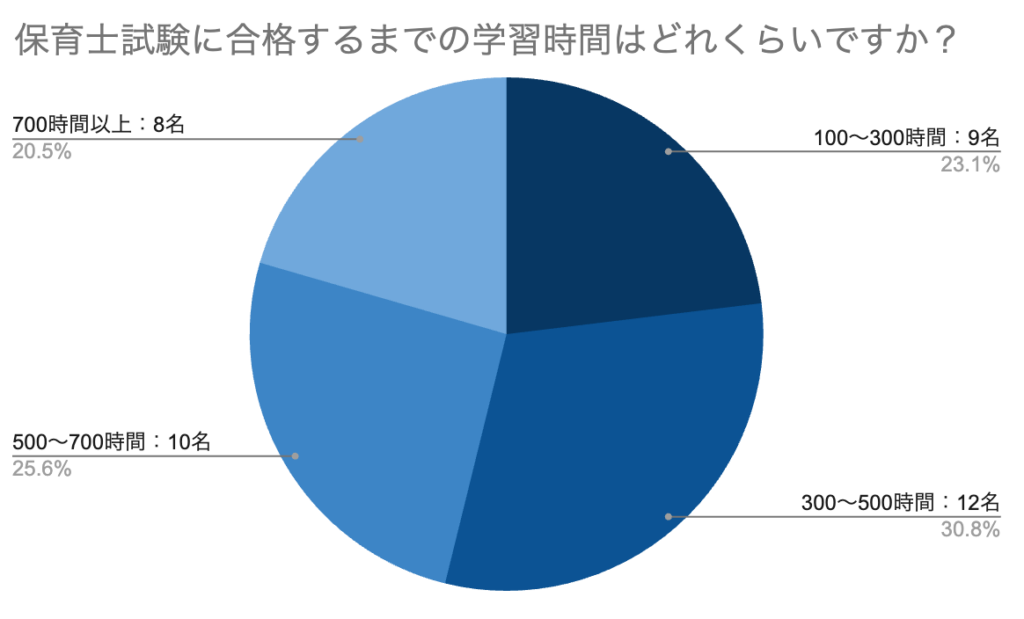

保育士試験に合格するまでの学習時間はどれくらいですか?

実際に保育士試験に合格した人に、「合格するまでの学習時間はどれくらいですか?」とアンケートをとったところ、下記の結果になりました。

今回のアンケートでは、300時間~500時間と回答した人が最も多い結果でした。これは半年〜1年の学習期間で到達するイメージです。

一方、実技試験に不安があった人はプラスで100〜150時間ほど追加で対策をしていたケースも見られました。

保育士試験で効果を感じた学習法はありますか?

保育士試験に合格した39名に実際に効果を感じた学習法を聞いたところ、生活環境や学習の進め方によって取り入れた方法はさまざまでした。その中でも、特に多くの人が「やって良かった」と答えた3つの学習法を紹介します。

ケース1:過去問を軸に頻出分野を先に固める学習法

保育士試験は9科目ありますが、毎年繰り返し出ているテーマが多く、過去問の分析が得点に直結しやすいのが特徴です。

合格者からは、「過去問を3~5年分を繰り返した」「問題よりもなぜその答えになるかを重視して考えた」「他の科目にも共通するポイントをメモにとった」といった方法が効果的だったと多くの声が寄せられました。

とくに保育原理・心理学・子ども家庭福祉は出題傾向が安定しており、過去問を軸に学ぶことで必要以上に広く勉強しないという効率的な学習が可能になります。

ケース2:保育実習理論(楽典)を短時間かつ毎日継続する学習法

39名のうち18名が「楽典対策は毎日短時間の継続が最も効率的だった」と回答しました。

楽典は最初こそ難しく感じますが、音階・和音・コード進行には一定のパターンがあり、毎日5〜10分だけでも触れるだけでも定着につながります。

合格者のコメントでは、「まとまった時間を取るより毎日の反復が効果的だった」「音階の問題だけを日替わりで数問ずつアプリや市販の楽典本と併用することで理解が進んだ」といった具体的な工夫が多く見られました。

「楽譜が苦手」「音楽経験がない」という受験者ほど、毎日の反復が大きな差につながりやすい学習法です。

ケース3:制度科目(子ども家庭福祉・社会的養護)を比較して覚える学習法

福祉制度に関する科目は、「機関の役割」「法律の目的」「似た用語の違い」などが複雑で、丸暗記だけでは混乱しやすい分野です。

そこで多くの合格者が取り入れていたのが、「自分なりの比較ノート」や「対比表」で整理する方法。

具体例としては、「児童相談所と子ども家庭センターの違い」「施設の種類ごとの目的・対象年齢」「社会的養護の機関とその役割」などをまとめて一覧化する方法が挙げられました。

この学習法は、「試験で問われやすいポイントだけを効率よく整理できる」というメリットがあり、暗記負担を大きく減らすことができます。

保育士試験の内容と日程

保育士試験は、筆記試験と実技試験の2段階で構成されています。筆記試験では保育の基礎知識から心理学・福祉制度・音楽理論まで幅広い分野が問われ、実技試験では保育者として必要な表現力や子どもへの関わり方を評価されます。

ここからは、保育士試験内容と日程について解説していきます。

保育士試験の内容

保育士試験の筆記は9科目で構成され、すべてマークシート方式です。各科目を一定の基準点以上で合格すると、その科目は3年間保持できる仕組みになっています。

働きながら受験する人が多い資格のため、複数年かけて合格を目指す受験者も少なくありません。

特に「保育実習理論」は音階や和音、リズム問題が出題されるため、音楽経験がない受験者が苦戦しやすい科目です。

そして、筆記試験に合格すると、以下の3分野から2つを選んで受験します。

- 音楽表現(弾き歌い)

- 造形表現(絵画)

- 言語表現(素話)

実技試験はそれぞれ「子どもへ適切に表現できるか」を評価されるため、表現力・姿勢・内容の構成などが総合的に見られます。筆記とは全く異なる対策が必要なので、学習開始時から意識しておくと負担が少なくなります。

保育士試験の日程

保育士試験は年間2回実施されています。前期・後期どちらも受験できるため、学習計画を柔軟に立てやすい試験です。

- 前期:例年4月に筆記試験、7月に実技試験

- 後期:例年10月に筆記試験、12月に実技試験

また、申し込み期間は試験日の約2〜3か月前に設けられています。詳細は年度によって変わるため、受験を検討している場合は公益財団法人「保育士試験事務センター」の公式発表を確認することが大切です。

なお、年齢や学歴による制限はありませんが、受験資格は複数のルートがあり、高卒・大学卒・実務経験など状況によって異なります。自分がどのルートに該当するかも早めに確認しておきましょう。

保育士通信講座でよくある質問

仕事や子育てと両立しながらでも続けられますか?

多くの受講者が仕事や育児、家事と両立しながら受験しています。通信講座は自分のペースで進められるため、まとまった時間が取りにくい人でも学びやすい仕組みになっています。

具体的には、次のような使い方をする受講者が多いです。

- 朝や移動時間に動画・音声講義を見る

- 週末にまとめて過去問を解く

- 子どもが寝た後に短時間の暗記を進める

学習時間を固定しづらい人ほど、通信講座の柔軟性がメリットになります。

保育実習理論(音楽)の対策は通信講座でできますか?

可能です。通信講座では、弾き歌いの演奏例やリズムの取り方、音階・和音の理解方法など、音楽経験がない人向けの解説が用意されています。

独学では「自分の演奏がどの程度のレベルか判断できない」ことが多いため、通信講座で見本を確認できることが実技対策の不安軽減につながります。

実技試験にはどれくらい対策時間が必要ですか?

一般的に、多くの合格者は20〜40時間程度を目安に準備しています。ただし、選択する実技科目や経験の有無で大きく変わります。

- 音楽:楽器経験がない場合は早めの準備が必要

- 言語:声量やスピードの調整に慣れが必要

- 造形:構図・時間配分を練習する必要がある

筆記と実技は求められる力が異なるため、筆記の勉強と並行して少しずつ慣れておくと負担を減らせます。

まとめ

保育士試験は、筆記9科目と実技試験で構成されており、幅広い知識と実践的な準備が求められる資格です。独学でも挑戦できますが、学習範囲が広く、制度・心理・保健など難度の高い科目や実技試験でつまずきやすい点を考えると、通信講座を利用するメリットは大きいといえます。

通信講座では、科目の優先順位付け、過去問の分析、つまずきやすいポイントの解説、実技対策など、独学では得にくいサポートを受けられます。講座によって特徴はさまざまですが、どれも「働きながら」「育児をしながら」でも続けられるよう工夫されており、学習時間が確保しづらい受験生でも無理なく進められる点が魅力です。

当記事では、独自の選定基準に基づいて7つの保育士通信講座を紹介しました。それぞれ強みが異なるため、自分の生活スタイルや苦手分野に合わせて選ぶことが大切です。

保育士は、子どもの成長を支える社会的に重要な仕事です。学習の道のりは決して短くありませんが、自分に合った通信講座を選べば、効率よく、着実に合格へ近づけます。あなたに合った方法で、ぜひ保育士資格の取得を目指してみてください。