社会保険労務士試験の難易度は高い!合格者からのインタビューや合格を目指す対策も紹介

2026.02.05

本ページにはプロモーションが含まれています。

社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険制度の専門家として企業の人事労務管理を支える国家資格です。その一方で、「試験が難しい」「独学では無理なのでは」と感じる人も多いのではないでしょうか。

結論、社会保険労務士試験の難易度は高いと言わざるを得ません。社会保険労務士試験の合格率は例年5%〜7%程度であり、他の国家資格と比べてもこの合格率は低いです。

さらに、社会保険労務士試験の難易度が高いと言える理由には、下記が挙げられます。

- 科目ごとの基準点があり1科目でも落とすと不合格になる

- 試験範囲が広く科目数が多い

- 法改正が多く常に最新情報をキャッチして学習を進める必要がある

社会保険労務士試験に合格するには、一般的に800時間〜1000時間の学習時間が必要とされています。これらを踏まえて、社会保険労務士試験は簡単に合格できるような試験ではないと言えるのです。

とはいえ、正しい学習計画と戦略を立てれば、社会人であっても合格を狙える資格です。当サイトでは実際に社会保険労務士試験に合格した人にアンケートやインタビューを実施しましたが、「仕事で学習時間があまりとれなかった」という合格者もいました。

当記事では、社会保険労務士試験の難易度が高い理由や、合格のためにどのような対策や勉強法を取り入れるべきかを解説していきます。

なお、社会保険労務士の試験合格を目指すには、通信講座の利用も得策です。独学よりも効率よく学習できるカリキュラムが組まれているため、難易度の高い社会保険労務士の試験合格を目指す場合は通信講座の利用を検討してみるのもよいでしょう。

当サイトでは、独自基準を設けたうえでおすすめの通信講座の紹介も行っています。社会保険労務士の通信講座について、当サイトでは下記などの通信講座を紹介しています。

目次

社会保険労務士試験の合格率

社会保険労務士試験は、国家資格の中でも「難関資格」といわれる試験の一つです。その理由を理解するための基本として、まずは合格率の実情を見ていきましょう。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和7年度 | 43,421人 | 2,376人 | 5.5% |

| 令和6年度 | 43,174人 | 2,974人 | 6.9% |

| 令和5年度 | 42,741人 | 2,720人 | 6.4% |

| 令和4年度 | 40,633人 | 2,134人 | 5.3% |

| 令和3年度 | 37,306人 | 2,937人 | 7.9% |

| 令和2年度 | 34,845人 | 2,237人 | 6.4% |

| 令和元年度 | 38,428人 | 2,525人 | 6.6% |

令和7年度(2025年度)の試験では、受験者数が43,421人、そのうち合格者は2,376人で、合格率は5.5%でした。前年の令和6年度は6.9%であり、令和になってからの合格率はおおむね5%〜7%前後で推移しています。

過去10年を振り返っても大きな変動はなく、毎年100人受けて5〜7人しか合格できない割合です。

このような低い合格率は、試験そのものの難易度の高さを表しています。難易度が高い理由について詳しくは後述しますが、端的に言えば社会保険労務士試験は「幅広い知識が求められる」「科目ごとに足ぎりがある」といった点が難易度を高める要因になっています。

また、受験者の多くが社会人である点も、合格率に影響しています。仕事や家庭と両立しながら勉強時間を確保するのは容易ではなく、学習計画を継続できない人も少なくありません。

そのため、実力があっても本番で力を発揮できず、惜しくも不合格となるケースが見られます。

一方で、合格率が低いからといって、合格が不可能というわけではありません。例年一定数の合格者がいる以上、しっかりと学習時間を確保して、過去問を中心に反復学習を重ねれば、合格を目指せる試験です。

社会保険労務士試験の難易度が高い理由

社会保険労務士試験が難しいといわれるのは、単に合格率が低いからではありません。制度や出題の仕組みそのものに、いくつものハードルが存在するために難しいとされています。

社会保険労務士試験の難易度が高い具体的な理由としては、主に下記が挙げられます。

- 科目ごとの基準点があり1科目でも落とすと不合格になる

- 試験範囲が広く科目数が多い

- 法改正が多く常に最新情報をキャッチして学習を進める必要がある

社労士試験の難易度を高めているのは、「受験資格が必要」「基準点制度」「広範な試験範囲」「頻繁な法改正」といった複数の要素が重なっているためです。単に知識量だけでなく、情報感度・バランス力・継続力が求められる試験といえます。

ここからは、社会保険労務士試験の難易度が高い理由について、それぞれ詳しく解説していきます。

試験範囲が広く科目数が多い

社会保険労務士試験は、法律・制度・実務が入り混じった非常に広い範囲から出題されます。

- 労働基準法

- 労働安全衛生法

- 労災保険法

- 雇用保険法

- 健康保険法

- 厚生年金保険法

- 国民年金法

- 労務管理その他の一般常識

全部で10科目に及び、それぞれの制度を深く理解する必要があります。とくに「一般常識」は内容が広く、労働経済・時事問題・統計なども出るため、何が出るか分からない科目とも言えます。

実際に社会保険労務士試験を受験した方から「一般常識で点が取れなかった」「過去問で出たところがほとんど出なかった」といった声も寄せられます。

科目ごとの基準点があり1科目でも落とすと不合格になる

社労士試験には「選択式(空欄補充)」「択一式(5肢択一)」の2形式があります。そして、それぞれの科目に足切りとして基準点が設定されています。

基準点は年度ごとで変わり、たとえば令和7年度では下記のように設定されていました。

| 選択式試験 | 総得点22点以上、および各科目3点以上 |

| 択一式試験 | 総得点42点以上、および各科目4点以上 |

つまり、社会保険労務士試験には、1科目でも落とすと全体で合格できないという厳しい制度があるのです。

そのため、受験生の間では「1問のケアレスミスで不合格になる」などと言われることもあります。部分的に得点が取れているだけでは合格できないのが社労士試験の特徴です。

法改正が多く常に最新情報をキャッチして学習を進める必要がある

社会保険や労働関連の法律は、毎年のように改正が行われます。たとえば近年では以下のような改正が頻繁に見られます。

- 雇用保険料率の変更

- 育児・介護休業制度の見直し

- 年金受給開始年齢の柔軟化

- マイナンバー制度との連携拡大

これらの法改正は試験範囲にも即座に反映されるため、前年の教材や過去問だけでは対応できないケースが少なくありません。実際、受験経験者のあいだでは「去年のテキストを使っていたら条文が変わっていた」「試験直前の白書改正で出題傾向が変わった」といった声もよく聞かれます。

このような制度改正の頻度が高いことは、単に「勉強しづらい」というだけでなく、試験としての難易度そのものを押し上げる要因になっています。学習の途中で法律が変わることで、知識のアップデートが必要になり、学習計画の修正も求められるからです。

つまり、社労士試験は「膨大な範囲を覚える試験」ではなく、「変化を追いながら理解を深める試験」でもあります。

社会保険労務士試験の難易度と他の資格と比較

社会保険労務士試験の難易度を理解するうえで、他の資格試験と比べてみるのは有効です。ここでは、同じく法律・ビジネス系で人気がある下記の資格を例に挙げ、受験資格・科目構成・合格率などを比較していきます。

- 行政書士

- 宅建

- 税理士

- 中小企業診断士

社会保険労務士試験と行政書士試験の比較

| 比較項目 | 社会保険労務士 | 行政書士 |

| 例年の合格率 | 約6%前後 | 約10%前後 |

| 受験資格 | 学歴・実務などの条件あり | 制限なし |

| 科目ごとの基準点 | あり(1科目でも未達なら不合格) | なし(総合点で合否判定) |

| 試験範囲・科目数 | 労働法・社会保険法など10科目 | 憲法・民法・行政法・一般知識など5科目前後 |

| 法改正頻度 | 高い(毎年改正が多い) | 中程度(行政法や民法改正は時折) |

行政書士試験に受験資格はなく、年齢・学歴・国籍に関係なく誰でも受験できます。一方で、社労士試験は受験資格の時点で絞り込みがあります。

また、社労士試験は科目ごとの基準点制度があるため、「一部の科目だけ点が取れなかった」という場合は合格が難しいです。

社会保険労務士試験と宅建試験の比較

| 比較項目 | 社会保険労務士 | 宅建試験 |

| 例年の合格率 | 約6%前後 | 約15〜17%前後 |

| 受験資格 | 学歴・実務などの条件あり | 制限なし |

| 科目ごとの基準点 | あり(1科目でも未達なら不合格) | なし |

| 試験範囲・科目数 | 労働法・社会保険法など10科目 | 民法・宅建業法・税法・法令上の制限などおおまかに4分野 |

| 法改正頻度 | 高い(毎年改正が多い) | 中程度(行政法や民法改正は時折) |

宅建は受験者数こそ多いものの、合格率は例年15%前後で社労士より高めの数値です。範囲の広さや法改正の影響も社労士ほどではなく、出題も比較的安定しています。

社会保険労務士試験と税理士試験の比較

| 比較項目 | 社会保険労務士 | 税理士 |

| 例年の合格率 | 約6%前後 | 科目ごとに10〜20%前後 ※最終合格率は約2%前後 |

| 受験資格 | 学歴・実務などの条件あり | 学歴・実務などの条件あり |

| 科目ごとの基準点 | あり(1科目でも未達なら不合格) | あり(1科目ごとに合否判定) |

| 試験範囲・科目数 | 労働法・社会保険法など10科目 | 会計・税法など11科目 |

| 法改正頻度 | 高い(毎年改正が多い) | 高い(税制改正が毎年ある) |

社労士と税理士は、いずれも難関資格と言われています。どちらも受験資格のハードルがあり、範囲も広く改正も多い点で共通しています。

ただし、税理士は科目合格制があるため、複数年かけて合格できる仕組みです。一方、社労士は一発勝負のため、1回の試験で全科目を突破する必要があります。

そのため、短期的な合格難易度でいえば「社労士の方が厳しい」と感じる人も多く、時間をかけて段階的に取れる税理士試験とは異なります。

社会保険労務士試験と中小企業診断士試験の比較

| 比較項目 | 社会保険労務士 | 行政書士 |

| 例年の合格率 | 約6%前後 | 一次試験:例年20〜25%前後二次試験:例年18〜20%前後最終合格率:例年4〜5%前後 |

| 受験資格 | 学歴・実務などの条件あり | 制限なし |

| 科目ごとの基準点 | あり(1科目でも未達なら不合格) | あり(1次試験で科目ごと基準点) |

| 試験範囲・科目数 | 労働法・社会保険法など10科目 | 経済・会計・経営・法務など7科目+2次試験あり |

| 法改正頻度 | 高い(毎年改正が多い) | 中程度(経済・経営理論が中心) |

中小企業診断士はビジネス全般を扱う経営コンサル系の資格で、二次試験まである点が特徴です。最終的な合格率は社労士と同程度の5%前後ですが、受験資格に制限がない分、受験者層が幅広い傾向にあります。

知識の更新頻度や法改正対応の負担を考えると、社労士試験のほうが継続的な学習力を求められるといえるでしょう。

社会保険労務士試験の勉強時間と学習期間|実際に合格した人へのアンケート結果を紹介

社会保険労務士試験に合格するには、一般的に800時間〜1,000時間以上の学習時間が必要とされています。これは、働きながら学ぶ社会人で考えると、1日2〜3時間の勉強を1年〜1年半ほど継続するペースに相当します。

法律や社会保険制度の範囲が広いため、短期間で詰め込むよりも、長期的に計画を立てて知識を定着させていくことが重要です。

とはいえ、これらの数値はあくまで一般的にいわれているものにすぎません。当サイトでは、実際に社労士試験に合格した49人にアンケートを実施しました。

ここからは、実際に社労士試験に合格した人が「1日にどれだけ勉強していたのか」「合格までにどれほどの期間がかかったのか」についてアンケート結果を紹介していきます。

□実施したアンケートについて

- アンケート方法:インターネットアンケート

- 集計期間:2025年8月5日〜2025年8月24日

- アンケート回答人数:49人

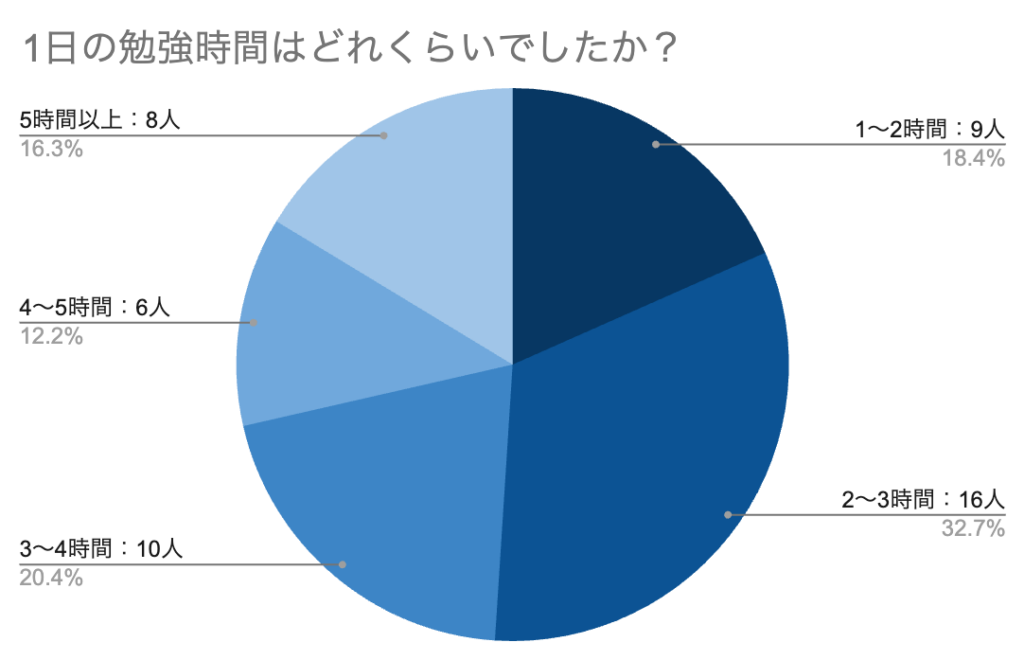

1日の勉強時間はどれくらいでしたか?

実際に社労士試験に合格した人に、「1日の勉強時間はどれくらいでしたか?」とアンケートをとったところ、下記の結果になりました。

今回のアンケートで最も多かったのは「2〜3時間」で、全体の約3割を占めました。とくに社会人の受験生の場合、「通勤中の音声講義+夜の自宅学習」という組み合わせが多く、「平日は短時間を積み重ね、週末にまとめて復習」と学習を進めた人が多くみられました。

一方、1日5時間以上の勉強をしていた人は全体の約17%で、「専業受験生」「育児休業中」「退職して挑戦した人」といった人が多くみられました。

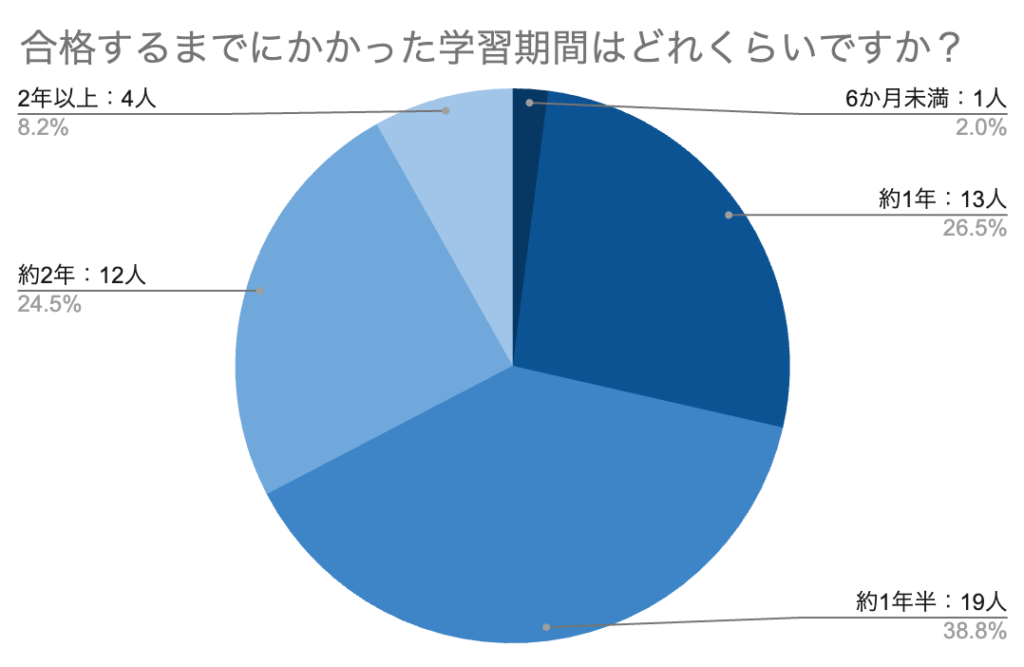

合格するまでにかかった学習期間はどれくらいですか?

実際に社労士試験に合格した人に、「合格するまでにかかった学習期間はどれくらいですか?」とアンケートをとったところ、下記の結果になりました。

今回のアンケートで最も多かったのは「約1年」で、全体の4割近くを占めました。多くの受験生が1月〜4月頃から学習をスタートし、翌年8月の試験本番までを目標に据えるケースが多い傾向がありました。

また、「1年半〜2年かけてじっくり合格を目指した」という人も約6割を占めており、一度の受験で合格できなかった人が翌年にリベンジするケースも珍しくありません。

6か月以内の合格者はわずか2%にとどまり、「全科目を初学で仕上げるには時間的に厳しい」というのが多くの合格者の実感です。

社会保険労務士試験の合格者にインタビュー

当サイトでは、記事作成にあたって社会保険労務士試験に合格した3名に対してインタビューを実施しました。

実際に社会保険労務士試験に合格した人の意見は、これから試験に臨む人にとって参考になることがあるはずです。ここからは、3名の方へのインタビュー内容を紹介していきます。

□インタビューの質問内容

- 合格してから振り返ると社会保険労務士試験の難易度は高いと思いますか?

- 初めて受験したときの結果はどうでしたか?

- 合格するためにどのように学習を進めましたか?

- 社会保険労務士試験で大変だったことはありますか?

- これから受験をする人にアドバイスをお願いします

合格してから振り返ると社会保険労務士試験の難易度は高いと思いますか?

Aさん(30代・会社員)

間違いなく難関試験だと思います。仕事を終えてから勉強する毎日は本当に過酷でした。

とくに苦労したのは、法律改正が頻繁にあるため、1年前の知識がすぐに古くなってしまうことです。過去問を完璧にしても、それだけでは得点できないことも多く、試験直前まで新しい情報を追い続けました。

ですが、全範囲を完璧にしようとせず、「頻出論点を確実に取る」と割り切ったことが合格につながったと思います。

Bさん(40代・主婦)

家事や子育てと両立しながらの学習だったので、難易度の高さを身をもって感じました。とくに年金や健康保険などの制度科目は数字や条件が細かく、なかなか覚えられなかったですね。

途中で何度も挫折しかけましたが、子どもが寝た後の静かな時間を学習時間と決めて続けました。合格後に通知書を見た瞬間、「あの時間は無駄じゃなかった」と心から思えました。

Cさん(50代・転職活動中)

実務経験がある分、簡単に思っていましたが、まったく違いました。条文を根拠に正確に答える力が求められるため、現場感覚が通用しなかったのを覚えています。

年金法の細かい数字や給付要件の区別など、机上の理論で整理しないと対応できない。勉強を進めるほど奥の深さを痛感しました。経験豊富な社会人ほど、逆に思い込みを捨てるのが難しい試験だと思います。

初めて受験したときの結果はどうでしたか?

Aさん(30代・会社員)

初年度は不合格でした。総合点では合格ラインを超えていたのに、選択式の「労災保険法」で点が足りず、基準点未達で落ちました。

あのときは本当に悔しくて、採点結果を何度も見直しました。けれど、そこでバランスの大切さを学びました。

得意科目だけでは受からない。翌年は苦手科目の克服を徹底し、全体の底上げを意識して臨んだ結果、2回目で合格できました。

Bさん(40代・主婦)

私は幸運にも1回目で合格できました。ただ、正直ギリギリでした。

とくに「一般常識」の問題が全く予想外で、解きながら冷や汗が止まりませんでした。最後まで埋めたマークが偶然当たっていた部分もあり、運の要素もあったと思います。

試験直後は自信がなく、「次の年も受けよう」と思っていたほどです。だからこそ、後日合格通知を受け取ったときの喜びはひとしおでした。

Cさん(50代・転職活動中)

初受験は撃沈でした。学習量が全く足りず、択一式は時間切れで半分もマークできませんでした。

年金分野の計算問題は想像以上に複雑で、「こんな細かい数字まで覚えるの?」と驚きましたね。ただ、敗因が明確だったので、翌年は理解重視の学習に切り替えて勉強をやり直しました。

初年度の試験に失敗したことで、合格するための勉強の仕方を身につけたと思います。

合格するためにどのように学習を進めましたか?

Aさん(30代・会社員)

平日は出勤前の30分と通勤中の音声講義、帰宅後1時間で過去問を解くスタイルでした。勉強時間を確保するよりも、習慣化することを重視しましたね。

休日は家族と過ごす時間を減らさないよう、朝5時に起きて勉強。自分の性格上、夜より朝の方が集中できたのも良かったです。

学習時間よりも、どれだけ無駄なく過去問を回せるかを意識しました。

Bさん(40代・主婦)

最初は独学で始めましたが、途中で通信講座に切り替えました。独学だと「どこが重要なのか」が分からず、効率が悪かったので。

講座ではカリキュラムに沿って勉強でき、定期的に講師のフォローがあったのが支えになりました。特に法改正講義は本当に助かりましたね。

Cさん(50代・転職活動中)

私は短期集中型で、退職してから約8か月間ほぼフルタイムで勉強しました。朝から夕方まで勉強し、夜はその日やった内容を復習。テキストを読むより、問題集を何度も解くことで理解を深めました。

最初は年金法が全く頭に入らず苦労しましたが、最後は条文を読んで答えられるレベルまで到達しました。集中してやり切った8か月は人生で一番充実していました。

社会保険労務士試験で大変だったことはありますか?

Aさん(30代・会社員)

一番大変だったのは、モチベーションを保つことです。年度をまたぐ勉強なので、途中で「何のためにやっているのか」分からなくなる時期もありました。

そんなとき、SNSで同じ目標を持つ仲間を見つけたことが支えになりました。「今日はこれだけやった」と報告し合うだけでも励みになり、孤独な勉強が少し楽しくなりました。

Bさん(40代・主婦)

暗記と理解のバランスが本当に難しかったです。数字や日数を丸暗記しても、根拠を理解していないと問題文に引っかけられて落ちる。特に選択式の「一般常識」は、出題範囲が広く、直前まで何を勉強すべきか分からず不安でした。

模試では毎回ボロボロでしたが、「分からない部分をノートにまとめ直す」ことを繰り返したことで、徐々に苦手意識を克服できました。

Cさん(50代・転職活動中)

私は年齢的な問題もあって覚える作業が一番つらかったです。テキストを読むだけでは頭に入らないので、「声に出す」「手で書く」「自分で説明する」の3ステップを徹底しました。

ノートは最終的に10冊を超えて効率はよくなかったのかもしれませんが、書いて、声に出して、整理してを繰り返すうちに、記憶が定着する感覚がありました。地味な努力の積み重ねが一番の近道だと実感しましたね。

これから受験をする人にアドバイスをお願いします

Aさん(30代・会社員)

最初から完璧を目指さず、「7割理解できればOK」とまずは割り切ることが大事だと思います。範囲が広いので、1周目で全部覚えようとすると挫折してしまうので。

とにかく回転数を上げて、同じ教材を何度も繰り返すのがコツです。どんなに忙しくても、1日10分でも勉強する習慣を切らさないようにすると合格が近づくと思います。

Bさん(40代・主婦)

時間がなくても、自分のペースでコツコツ続ければ必ず結果は出ます。私は家事の合間に講義を聞いたり、買い物中に一問一答アプリを使ったりしていました。

完璧じゃなくても、毎日触れることが一番大事。途中で何度もくじけそうになりましたが、「今日もやった」という積み重ねが自信になります。

Cさん(50代・転職活動中)

この試験は知識より継続が結果を分けます。勉強法は人それぞれ違いますが、自分が続けられるリズムを早めに見つけることが大切です。

私は50代での挑戦でしたが、年齢は関係ありません。むしろ社会経験がある分、内容の理解が深まる部分も多いです。焦らず、自分のペースで続けてください。合格したときの達成感は本当に格別です。

社会保険労務士の試験内容と合格ライン

社会保険労務士試験は、労働・社会保険制度の専門知識を体系的に問う国家試験です。ここでは、試験の構成と合格ラインを具体的に見ていきましょう。

社会保険労務士の試験科目・出題形式

社労士試験は「社会保険労務士法」に基づいて実施され、午前は「選択式(空欄補充)」、午後は「択一式」 の二部構成で行われます。出題科目は労働法・社会保険法を中心に広範囲に及びます。

| 科目 | 概要 | 出題数の目安 | 具体例 |

| 労働基準法・労働安全衛生法 | 労働条件や労働時間、安全衛生に関する基礎法規。頻出かつ得点源にしやすい分野。 | 選択式:5問 択一式:10問 | 労働時間・休憩・休日、年少者・妊産婦保護、安全衛生管理体制 など |

| 労働者災害補償保険法 | 労災保険の給付や保険料の徴収に関する知識。計算問題が出やすい。 | 選択式:5問 択一式:10問 | 療養補償給付、休業補償給付、遺族補償年金、徴収法の保険料率 など |

| 雇用保険法 | 失業給付や育児休業給付など雇用安定に関する制度。法改正が多く注意が必要。 | 選択式:5問 択一式:10問 | 基本手当、教育訓練給付、育児休業給付、雇用継続給付 など |

| 労働に関する一般常識 | 労働政策・統計・白書の最新データなど幅広く出題。得点が安定しにくい科目。 | 選択式:5問 択一式:10問 | 労働白書、労働経済統計、時事的な労働政策 など |

| 社会保険に関する一般常識 | 社会保障制度の基礎や年金制度全般など。選択式で基準点割れしやすい。 | 選択式:5問 択一式:10問 | 社会保障制度の体系、マクロ経済スライド、介護保険との関係 など |

| 健康保険法 | 医療保険制度に関する知識。給付の内容や適用範囲が頻出。 | 選択式:5問 択一式:10問 | 療養の給付、高額療養費、出産手当金、保険者機能 など |

| 厚生年金保険法 | 社労士試験の中心科目。条文数が多く、学習時間の確保が必須。 | 選択式:5問 択一式:10問 | 被保険者の種類、老齢厚生年金、加給年金、支給停止事由 など |

| 国民年金法 | 基礎年金制度に関する知識。条文暗記が多く、択一で差がつきやすい。 | 選択式:5問 択一式:10問 | 第1〜3号被保険者、老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金 など |

「一般常識科目」は範囲が広く、統計・制度動向・時事的テーマも出題されるため、受験生のあいだでは鬼門と呼ばれることもあります。

午前・午後を通して合計5時間近くに及ぶ長時間試験となるため、集中力と体力の両方が求められる点も社労士試験の特徴です。

社会保険労務士の受験資格

社会保険労務士は法律・社会保険制度に関する専門的知識を扱う職業です。そのため、社会保険労務士試験は誰でも受けられるわけではなく、学歴・実務経験・または国家資格のいずれかを満たす必要があります。

社会保険労務士試験の受験資格は、下記のいずれかを満たすことです。

| 受験資格 | 概要 |

| 学歴による要件 | 大学・短期大学・専門学校などで、法律学または経済学の科目を一定単位以上修得して卒業していること。 たとえば「労働法」「民法」「経済原論」などの科目を履修している必要があります。 |

| 実務経験による要件 | 社会保険労務士業務に関連する実務経験を3年以上有すること。具体的には、次のような業務経験が対象となる。 ・企業の人事・総務部門での労務管理や給与計算・社会保険や労働保険の各種手続き業務・社会保険労務士事務所などでの補助業務・行政機関や労働基準監督署などでの労務関連業務 |

| 他資格による要件 | 一定の国家資格を保有している場合も、学歴や実務経験がなくても受験資格が認められる。 □主な対象資格・弁護士、司法書士、行政書士・税理士、公認会計士・弁理士 など |

このように、社会保険労務士試験の受験資格には一定の条件が設けられており、誰でも気軽に受験できる試験ではありません。しかし、それだけに法律・労務分野の専門家としての信頼性が高い資格ともいえます。

社会保険労務士の合格ライン

社労士試験の合格基準は、他の国家試験のように総合点だけで決まるわけではありません。前述したように、それぞれの科目に基準点が設けられており、1科目でもこの点数に届かないと不合格となります。

社労士試験の合格ラインは毎年変動するため断言はできませんが、これまでの傾向からは下記が目安になります。

| 科目数 | 科目ごとの基準点 | 総合点の合格基準の目安 | |

| 選択式 | 8科目 | 各科目5点中2点以上 | 合計24点以上(毎年変動あり) |

| 択一式 | 7科目 | 各科目10点中4点以上 | 合計45点以上(毎年変動あり) |

上記の合格基準は試験実施後に厚生労働省が公表する「補正措置」や「得点調整」により変動します。とくに選択式試験では、出題の難易度によって1点救済と呼ばれる調整が行われることが多いです。

また、総合点の基準を超えていても、1科目でも基準点に届かないと不合格になるため、全科目で安定して得点できるバランス力が求められます。そのため、「得意科目を伸ばすより、苦手科目を作らないこと」が社労士試験の合格の鍵です。

社会保険労務士の試験に合格するための学習方法

前述したインタビューでも、社会保険労務士試験では繰り返しの学習が効果的との回答が多くみられました。そのため、社会保険労務士試験は、単に勉強時間を増やすだけではなく、「どの科目から」「どんな順番で」「どのように理解していくか」という戦略も重要になります。

ここでは、合格者の実体験と出題傾向から見えてきた、合格に直結する4つの学習ポイントを紹介します。

- 出題傾向を把握して頻出科目から優先的に学習する

- 過去問を何度も繰り返して知識を使える形で定着させる

- 苦手科目を放置せずに基準点突破を最優先に対策する

- 法改正と白書対策は直前期に集中して整理する

出題傾向を把握して頻出科目から優先的に学習する

社労士試験は10科目ありますが、すべてを均等に学ぶのは非効率です。合格者の多くがまず取り組むのが、出題頻度が高い科目から学習を進めることです。

社労士試験ではとくに次の3つが「頻出3科目」と呼ばれます。

| 頻出科目 | 理由 |

| 労働基準法 | 出題数が多く、基礎理論の理解が他科目にも応用できる |

| 健康保険法 | 出題傾向が安定しており、得点源にしやすい |

| 厚生年金保険法 | 難易度は高いが、配点が大きく重要度が高い |

これらは毎年出題される科目であり、ここを得点源にできるかどうかが合否を分けるといっても過言ではありません。一方で「一般常識」などの不安定な科目は、序盤から深入りしすぎると時間を浪費しがちです。

受験経験者からも、「最初から全部やろうとして挫折しかけた」「難しそうな年金から始めて心が折れる」という声は多く寄せられます。最初の1〜2か月で得点できる科目に集中することで、モチベーションも維持しやすくなります。

過去問を何度も繰り返して知識を使える形で定着させる

社会保険労務士試験の学習で重要なのは、過去問を繰り返し解くことです。

出題傾向を分析すると、全体の7〜8割が過去問と同じ、または類似した論点から出題されています。つまり、過去問をどれだけ深く理解できるかが、そのまま得点力につながると考えられるのです。

過去問学習の目的は、単に「正解を覚えること」ではありません。本当に重要なのは、「なぜその選択肢が正しいなのか」を説明できるようになることです。

これにより、条文や制度のつながりが自然に整理され、少し聞き方を変えられても対応できる使える知識につながります。

学習の進め方としては、次の3ステップがおすすめです。

- 1周目:間違っても気にせず、全体像と出題パターンをつかむ

- 2周目:誤答の理由を確認し、根拠条文を必ずチェックする

- 3周目以降:問題文を見た瞬間に論点が浮かぶレベルを目指す

過去問を繰り返すことで、問題の出され方・引っかけ方を自然に身につけることができ、本試験でも冷静に判断できるようになります。

苦手科目を放置せずに基準点突破を最優先に対策する

社労士試験では、1科目でも基準点に達しなければ不合格となる足切り制度があります。そのため、総得点を上げるよりも、すべての科目で最低限の点を取るための戦略が大切です。

「得意科目を伸ばして苦手科目を後回しにする」というパターンもありますが、社労士試験では苦手科目の放置が不合格につながりかねません。

そのため、苦手科目を放置することは避けるべきです。苦手科目の対策で意識したいのは次の3点です。

- 目標は満点ではなく、基準点+1点を確実に取ること

- 過去問で出題頻度の高い論点だけに絞って復習すること

- 短時間でも週1回は触れて忘れない状態を保つこと

とくに「労働一般常識」や「社会保険一般常識」は出題範囲が広く苦手になりやすいですが、基礎的な部分だけでも得点できれば合格ラインには届きます。合格者の多くが語るように、「苦手を放置しない」ことが最終的に合否を分けます。

法改正と白書対策は直前期に集中して整理する

社会保険や労働関連の法律は、毎年のように改正が行われます。法改正部分は試験でも狙われやすく、得点差がつくポイントです。

ただし、早い時期から法改正情報を追いかけすぎると、基本科目の理解が後回しになり、学習の優先順位がずれてしまうおそれがあります。

最も効果的なのは、試験の2〜3か月前に集中して整理する方法です。この時期になると各予備校や通信講座が「法改正まとめ」や「白書対策講座」を公開するため、それを活用して短期間で要点を押さえるのが効率的です。

社会保険労務士試験の合格を目指すなら通信講座を利用するのも得策

社会保険労務士試験は、出題範囲が広く、法改正にも毎年対応しなければならない難関資格です。独学で挑戦することも可能ですが、途中で「どこまで勉強すればいいのか」「何を優先すべきか」が分からなくなり、学習が停滞してしまうケースが多く見られます。

そのため、効率的に合格を目指したい場合は通信講座を活用するのが有効です。近年通信講座は、動画教材やスマホアプリなどを通じて、働きながらでも学びやすい環境が整っています。

講義で出題傾向を解説してくれるため、自分で情報を整理する手間が減り、法改正や最新の白書にも自動的に対応できるのが大きなメリットです。

また、通信講座の多くは「質問サポート」や「添削課題」が充実しており、自分の理解度を客観的に確認しながら学習を進められます。独学では気づきにくい弱点や理解不足を、早い段階で修正できるのもメリットです。

とくに、初学者や仕事・家庭と両立しながら学ぶ社会人にとっては、学習ペースを管理できるかが合格を左右するといっても過言ではありません。

ここからは、数ある講座の中から、当サイトがおすすめする3つの社労士試験通信講座を紹介していきます。

クレアール

| 料金目安 | 中上級セーフティコース:163,900円(税込) 初学者向けカレッジコース:164,000円(税込) 中級パーフェクトコース:209,000円(税込) ※割引あり |

| 受講期間(目安) | 6ヶ月〜12ヶ月 |

| サポート体制 | 質問回数が無制限 |

| 合格実績(合格数) | 200名以上(2024年の合格者数) |

| 特典・キャンペーン | 合格祝い金100,000円 季節ごとの割引キャンペーン |

| 公式サイト | https://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/ |

「非常識合格法」で知られるクレアールの社労士講座は、過去問を徹底分析した出題傾向ベースの戦略的カリキュラムが大きな特徴です。

重要度の高い論点に集中し、出題頻度の低い範囲はメリハリをつけて学習することで、限られた学習時間で最大限の成果を出す時短学習を可能にしています。

また、労働法・社会保険法といった主要科目においては、横断整理や体系的理解を重視した講義が展開されており、単なる暗記に頼らない本質的な理解を促します。

質問無制限、合格祝い金制度、割引制度など受講後の支援も充実しており、初学者から経験者まで柔軟に対応できる点も魅力です。

【クレアールはこんな人にオススメ】

- 忙しいけど最小限の勉強量で合格したい人

- 独自メソッドに基づく効率重視の学習がしたい人

- 質問対応やサポートを最大限活用したい人

アガルート

| 料金目安 | キックオフ社労士 43,780円(税込) 基礎講義&総合講義 87,780円(税込) 入門総合カリキュラム フル:228,800円(税込) 入門総合ライト:173,800円(税込) 中上級総合:206,800円(税込) |

| 受講期間(目安) | 記載なし |

| サポート体制 | 質問制度、オンライン演習サービスなどフォロー制度が充実 【フォロー制度の例】 ・学習導入オリエンテーション ・毎月1回のホームルーム ・講師に直接聞ける質問サービス ・オンライン演習サービス ・短答セルフチェックWebテスト ・バーチャル校舎(自習室利用/交流/学習サポーター/不定期イベント) |

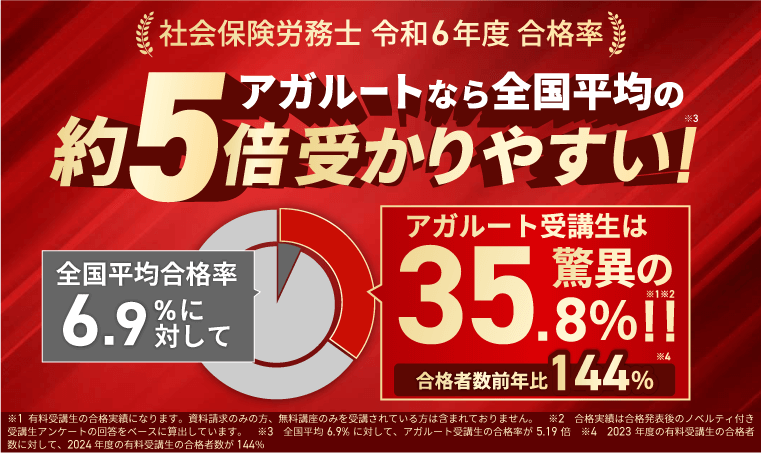

| 合格実績(合格数) | 合格率35.82%(全国平均の約5倍) |

| 特典・キャンペーン | 合格時受講料全額返金 合格祝い金30,000円 他校乗換割引20%OFFなど各種割引制度 会員数20万人突破記念5%OFF(※) ※2025年7月20日(日) 13:00 ~ 2025年12月25日(木) 23:59までの期間限定 |

| 公式サイト | https://www.agaroot.jp/sharo/ |

「とにかく合格実績を重視したい」「質の高い講義と手厚いサポートで、最短で合格を掴み取りたい」。そんなあなたにおすすめなのが、アガルートアカデミーです。

※期間限定5%OFFクーポン配布中

Point 1:合格率全国平均の約5倍!出題カバー率90%以上のテキスト!

予備校を選ぶ上で、最も重要な指標の一つが「合格実績」です。

全国平均の約5倍という数字は、合格から逆算して作られた無駄のないカリキュラムと、出題カバー率90%以上を誇るオリジナルテキストの質の高さを物語っています。難解な法律用語も図表でわかりやすく解説されており、「テキストだけで合格できた」という声も寄せられています。

実績、テキストの網羅性を重視し、予備校の教材だけで全て完結させたい人には、アガルートは有力な選択肢です。

Point 2:【通学制予備校レベルの伴走力】挫折させない多角的なサポート体制

通信講座の最大の懸念点は「モチベーション維持」と「疑問の解消」です。アガルートはこの課題に対し、まるでオンライン上に校舎があるかのような手厚いサポート体制で応えています。

| 講師に直接聞けるオンライン質問サービス | 学習中の疑問は、専用システムを通じていつでも講師に直接質問が可能。 いつでも質問をすることができるのでわからない点を放置することなく、安心して学習を進められます。 |

| 仲間と繋がり、孤独感を解消する「バーチャル校舎」 | オンライン自習室や受講生同士の交流の場で、モチベーションを維持できます。孤独になりがちな通信講座のデメリットを解消する画期的なシステムです。 不定期で開催されるイベントにもバーチャル校舎から参加することができます。 |

| 学習のペースを掴める!毎月の「ホームルーム」動画 | 講師が定期的に学習の進め方や法改正などの最新情報を解説。学習のペースメーカーとして機能し、正しい方向へ導いてくれます。 |

このように、質問対応からモチベーション維持まで、多角的なサポートが用意されている点が、アガルートがただのオンライン講座ではない理由です。

Point 3:モチベーションを高める「全額返金」特典

アガルートなら「合格したら、受講料が全額返ってくる」最高の合格特典(※)があります。

「試験合格」という大きな目標に加え、「全額返金」という具体的な目標が加わることで、学習へのモチベーションを最後まで高く維持できると評判があります。

過去の出題傾向を徹底分析したカリキュラムと、合格に直結する無駄のない講義構成で、忙しい社会人でも効率的に学習を進められるのが特長です。 高品質な動画講義は、難解な法律知識もスッと頭に入るような構成で作られ、社労士試験特有の暗記ポイントや出題傾向をしっかりカバー。

さらに、個別サポートや添削指導など、学習に不安を感じたときのフォロー体制も充実しており、独学では得られない安心感があります。 また、合格者には全額返金やお祝い金制度といったインセンティブも用意されており、モチベーション維持にもつながります。

なお、アガルートには最大20%OFFになる様々な割引制度が用意されており、他校乗換割引であれば20%割引されます。さらに、今だけ会員数20万人突破記念5%OFF特別割引を実施中です。

※合格特典には適用条件があります。詳しくはこちらをご確認ください。

【アガルートはこんな人にオススメ】

- 本気で1年以内の合格を目指している人

- テキストの網羅性を重視したい人

- サポートや個別指導を重視したい人

- 高品質な動画講義でインプット重視の学習をしたい人

- 合格実績を重視したい人

- 全額返金特典でモチベーションを挙げたい人

※期間限定5%OFFクーポン配布中

キャリカレ

出典:キャリカレ

| 料金目安 | Aコース(学習サポート期間試験終了+2ヶ月):98,800 円(税込) Bコース(学習サポート期間試験終了+1ヶ月)93,800円(税込) Cコース(学習サポート期間試験終了まで): 88,800円(税込) ※割引適用前の価格です。 |

| 受講期間(目安) | 標準6ヶ月(最長3年2ヶ月まで無料延長可能) |

| サポート体制 | 専任の講師陣による個別サポートや、疑問点をすぐに解消できるオンライン質問システム、定期的な進捗確認など、学習継続を後押しする手厚いフォロー体制があります。 |

| 合格実績(合格数) | 非公表(合格率・合格者数の公式発表なし) |

| 特典・キャンペーン | 不合格時の全額返金保証(条件あり) 合格者は2講座目無料(対象講座のみ) 8日以内の返品保証制度 |

| 公式サイト | キャリカレ公式サイト |

キャリカレの社労士通信講座は、短期間での合格を目指す方に最適なカリキュラムと、充実したサポート体制が特徴です。

特に、質問メール無制限や添削指導、長期学習サポートなど、学習を継続しやすい環境が整っています。

また、不合格時の全額返金保証や、合格者への2講座目無料特典など、学習者のリスクを軽減する制度も充実しています。

【キャリカレはこんな人にオススメ】

- 短期間で効率的に合格を目指したい人

- 学習コストを抑えたい方人

- 自分のペースで学習を進めたい人

社会保険労務士試験に関するよくある質問

社会保険労務士試験は独学で合格できますか?

独学での合格は可能ですが、現実的には難易度が高い試験です。

社会保険労務士試験では、労働基準法・年金法・雇用保険法など10科目を横断的に学ぶ必要があり、出題範囲が広いだけでなく、法改正にも毎年対応しなければなりません。

初学者の場合は「どの科目から学習すべきか」「改正情報をどう整理するか」が分からず、途中で勉強の方向性を見失ってしまうケースが少なくありません。

もし独学で挑戦する場合は、市販の過去問題集と法改正対策テキストを中心に、1年間の計画を立てて学習することがポイントです。

また、通信講座であれば「どのように・何を学ぶべきか」がわかりやすく学習を進められるため、社労士試験の合格を目指すのであれば通信講座を利用するのもよいでしょう。

社会保険労務士の資格を取るとどんな仕事に活かせますか?

社会保険労務士資格は、企業の人事・労務分野における専門資格として汎用性があります。取得後は「企業勤務」と「開業・独立」という2つの方向で活かせます。

まず企業勤務の場合、人事・総務・労務管理部門での活躍が一般的です。具体的には、社会保険の手続き、就業規則の整備、労働時間管理、給与計算などの業務で資格知識を活かせます。

資格を持つことで、法改正や労使トラブル対応など専門的な判断を求められる場面でも信頼を得やすく、キャリアアップや転職にも有利です。

一方で、独立開業すれば、社会保険労務士事務所を設立し、企業顧問として労務管理のコンサルティングを行うことも可能です。とくに中小企業では、人事制度の整備や助成金申請などのサポート需要が高く、資格取得後に独立を目指す人も増えています。

また、近年では「働き方改革」や「メンタルヘルス」「ハラスメント防止」などの新しい労務課題が増えており、社会保険労務士は人と企業をつなぐ専門家として活躍の幅を広げています。

まとめ

社会保険労務士試験は、出題範囲の広さ・法改正の多さ・基準点制度など、複数の要素が重なることで高い難易度の国家資格です。

しかし、決して特別な人だけが合格できる試験ではありません。出題傾向を分析し、過去問中心に知識を積み上げ、苦手科目を放置せず地道に学習を続けることで、確実に合格へと近づくことができます。

とくに社会人受験生の場合は、「勉強時間を増やす」よりも「限られた時間で何を優先するか」を意識することが大切です。通信講座などのサポートを上手に活用すれば、独学では得にくい効率と安定感を確保でき、合格までの道のりが大きく短縮されるでしょう。