公認会計士の難易度は?実際に合格した人へのアンケート結果をもとに学習法も紹介

2026.02.05

本ページにはプロモーションが含まれています。

公認会計士試験は、日本の「三大国家資格」の一つに数えられるほど、難易度が高い試験です。誰でも受験自体は可能にも関わらず、過去10年間の最終合格率は平均7%〜10%程度と低い数値です。

公認会計士の難易度が高いと言える理由としては、具体的に下記が挙げられます。

- 短答式と論文式の2段階試験で長期的な学習が必要なため

- 出題範囲が広く専門知識の理解が求められるため

- 短答式は合格基準の目安が総得点の約70%と設定されているため

- 論文式試験は他試験者との相対評価であるため

公認会計士試験は「短答式」と「論文式」の2段階構成であり、どちらも高度な知識と応用力を問われる内容です。会計・監査・税務・会社法など、多岐にわたる分野を横断的に理解する必要があり、単なる暗記ではなく論理的な思考力や実務的な判断力も求められます。

他の資格と比較しても難易度は高く、弁護士や医師と並び称される一方で、税理士よりも難易度が高いといわれることもあります。このように、公認会計士試験は専門知識・分析力・継続力のすべてを問われる、まさに総合力を試される国家試験といえます。

当記事では、公認会計士試験の難易度が高い理由や、当サイトで実施した試験合格者へのアンケート結果をもとにした学習のコツなどを解説していきます。

なお、公認会計士試験を合格した人のなかには、通信講座を活用した人も多くいます。仕事や学業で忙しいなかでも独学よりも効率的に学べる体制が整っているため、公認会計士試験の合格を目指す場合は通信講座を利用するのも得策です。

当記事では、当サイト独自の基準を満たすおすすめの公認会計士通信講座も紹介していくため、通信講座の利用を検討している場合にはぜひ参考にしてみてください。

目次

公認会計士試験の難易度が高い理由

公認会計士試験は、司法試験や医師国家試験と並んで「三大国家試験の一つ」と呼ばれるほどの難関資格です。「合格までに数年かかる」「社会人が仕事と両立するのはほぼ不可能」などと言われることもあり、世間でも最難関資格の一角として知られています。

実際に当サイトには受験経験者からの声も寄せられており、「範囲が広すぎる」「合格したら奇跡とも言われている」といった意見も多いです。

こうした「難関」と呼ばれる背景には、単に勉強量が多いというだけではなく、試験そのものの「仕組み」が受験生をふるいにかける構造になっていることが大きな理由です。

公認会計士試験の難易度が高い理由について具体的にいえば、下記が挙げられます。

- 短答式と論文式の2段階試験で長期的な学習が必要なため

- 出題範囲が広く専門知識の理解が求められるため

- 短答式は合格基準の目安が総得点の約70%と設定されているため

- 論文式試験は他試験者との相対評価であるため

ここからは、公認会計士試験の仕組みを踏まえながら、「なぜ難易度が高いと言われるのか」を解説していきます。

短答式と論文式の2段階試験で長期的な学習が必要なため

公認会計士試験は、短答式試験と論文式試験の2段階構成です。短答式試験に合格して初めて論文式試験を受験できる仕組みになっており、短答式は年2回(例年12月と5月)、論文式試験は年1回(例年8月)に実施されます。

さらに、短答式試験に合格するとその後2年間は短答式が免除され、論文式試験では「科目合格制度」により、一部科目に合格した場合は2年間その科目が免除される仕組みです。

一見すると受験生にやさしい制度に見えますが、実務上は次のような難しさにつながります。

- 合格までのスパンが最低でも1〜2年以上かかる

- 短答式試験に落ちると「また来年仕切り直し」という感覚になりやすい

- 論文だけを数年にわたって受け続ける「論文専念生」も多い

受験生のリアルな声としては、「短答に受かっても、論文が終わるまで本当に受かった実感がない」「論文に2回落ちて、短答の免除期限が切れそう」といった長期戦の試験ならではのあるあるがよく聞かれます。

1回の試験で完結する国家資格とは異なり、「短答→論文→科目合格」という長いプロセスを乗り越えなければならない構造そのものが、公認会計士試験の難易度を高くしている要因の1つです。

出題範囲が広く専門知識の理解が求められるため

前提として、公認会計士試験は「会計・監査のプロ」を選抜する国家試験です。

短答式試験では、財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の4科目が出題され、論文式試験では会計学(財務会計論・管理会計論)、監査論、企業法、租税法、さらに経営学・経済学・民法・統計学から1科目を選ぶ選択科目の計5科目が課されます。

いずれの科目も、高い専門性が求められます。たとえば、財務会計論であれば、単なる仕訳の暗記ではなく、「企業結合・連結財務諸表」「金融商品会計」「減損会計や退職給付会」といった、実務で使われる会計基準を体系的に理解しているかが問われます。

また、監査論では、監査基準や実務指針に沿って「なぜその手続きを行うのか」という思考プロセスまで理解していないと、試験の応用問題を解答するのが難しいです。

公認会計士試験の受験生のあるあるとして、「テキストを一周したのに、模擬試験では初めて見る論点に感じてしまう」「財務会計は勉強しても勉強しても終わった感がない」といった声がよく聞かれます。

これは、個々の論点だけでなく、会計基準全体のつながりを理解していないと得点が伸びにくい試験設計になっているためです。

つまり、公認会計士試験は広い範囲を浅くではなく、広い範囲を一定以上の深さで理解する総合力が必要であり、これが制度的に難易度を押し上げているポイントの1つと言えます。

短答式は合格基準の目安が総得点の約70%と設定されているため

短答式試験の合格基準は、制度上総得点の70%が目安とされています。短答式試験は合計500点満点であるため、合計で350点前後が合格の目安になります。

実際には年度ごとの難易度に応じてボーダーは変動し、直近では70%を上回る水準がボーダーになった年もあります。

多くの国家資格では、合格ラインが総点の60%前後に設定されていることを考えると、公認会計士試験の70%という基準は高めといえます。

しかも、4科目すべての合計点でこのラインを超えなければならないため、「苦手な科目があるとその分全体の得点が押し下げられる」「ケアレスミスや計算ミスが続くと、それだけで合格ラインから遠ざかる」という構造になっています。

実際に「過去問や答練では合格点だったのに、本試験で計算ミスが多くボーダーを数点割った」「財務会計で少し崩れただけで、他の科目がそこそこできても一気に合格が遠のく」といった声は多く寄せられています。

論文式試験は他試験者との相対評価になるため

論文式試験は、短答式と違って相対評価の要素が強い試験です。合格基準は「得点比率52%前後」を目安として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率とされています。

ここでいう「得点比率」は、単純な素点ではなく、各科目の得点を偏差値のような形で補正したうえで加重平均した指標です。つまり、一定以上の絶対点を取れば誰でも受かる「絶対評価」ではなく、受験者全体の中で、どの順位にいるかで合否が決まるという仕組みになっています。

しかも論文式試験の受験者は、すでに短答式試験を突破している人たちです。その中で偏差値52前後というラインを超える必要があるため、実質的には、選抜済みの上位層同士の競争になっているのが現実です。

実際に「手応えが良かったのに、ふたを開けてみたら平均点も高くて相対的には振るわなかった」「自分としてはそこそこの出来でも、周りがもっとできていると偏差値が伸びない」といった声が多く聞かれます。

これは、論文式試験が他の受験生の出来に強く影響される試験であることを示しています。

また、論文式試験には「1科目でも得点比率が40%未満だと不合格になりうる」という足切りの仕組みもあり、得意科目だけに頼る戦略は取りづらくなっています。

このように、偏差値ベースで52%前後という相対的なラインを超えなければならない、かつ全科目で一定以上の得点を維持する必要があるという試験設計そのものが、公認会計士試験の難易度を高いものにしていると言えるでしょう。

公認会計士試験の合格率

公認会計士試験は、国家資格の中でも特に合格率が低いことで知られています。ここ数年のデータを見ると、受験者数は増加傾向にある一方で、合格率は一貫して1桁台にとどまっています。

令和6年度(2024年度)の公認会計士試験では、願書提出者数が約20,000人、そのうち実際に受験したのは約14,000人でした。最終的に合格したのは約1,600人で、合格率はおおむね9〜10%前後となっています。過去10年間を見ても、この数字は大きく変動しておらず、平均して7〜10%程度で推移しています。

つまり、毎年およそ10人に1人しか最終合格できないのが公認会計士試験の実情です。

また、短答式試験の合格率は毎年およそ10%ほどに対して、論文式試験の合格率は30〜40%前後です。短答を受けた全員を母数にすると、最終的な合格率はやはり1桁台になります。

このように、試験を2段階で行い、どちらも高い水準の得点が必要な仕組みになっているため、結果的に合格率が低くなっているのです。実際には「短答に合格しても論文で苦戦する」「何年も挑戦してようやく合格できた」といった受験生も少なくありません。

公認会計士試験と他資格試験の難易度・合格率を比較

公認会計士試験の難易度を理解するうえで、他の資格試験と比べてみるのは有効です。ここでは、同じく会計系・ビジネス系で人気がある下記の資格を例に挙げ、受験資格・科目構成・合格率などを比較していきます。

- 税理士

- 司法試験

- 社会保険労務士

- 中小企業診断士

公認会計士試験と税理士試験の難易度を比較

| 比較項目 | 公認会計士試験 | 税理士試験 |

| 例年の合格率 | 約7〜10%前後 | 科目ごとに10〜20%前後 ※最終合格率は約2%前後 |

| 受験資格 | 制限なし | 学歴・実務などの条件あり |

| 科目ごとの基準点 | 目安はあり ・短答式:総得点の70% ・論文式:得点比率52%前後 | あり(1科目ごとに合否判定) |

| 試験範囲・科目数 | 会計・監査・企業法・租税法など7科目程度 | 会計・税法など11科目 |

| 学習期間・目安時間 | 学習期間:約2〜3年 学習目安時間:3,000〜5,000時間 | 学習期間:約3〜5年 学習目安時間:2,000〜4,000時間 |

税理士試験は「科目合格制」で社会人にも挑戦しやすい一方、全科目の合格までに数年を要するケースが多いです。公認会計士試験は一括合格制で、短期間で全科目を仕上げる必要があるため、総合力とスピードが求められる試験といえます。

公認会計士試験と司法試験の難易度を比較

| 比較項目 | 公認会計士試験 | 司法試験 |

| 例年の合格率 | 約7〜10%前後 | 最終合格率:3%〜4% |

| 受験資格 | 制限なし | 法科大学院修了または予備試験合格が必要 |

| 科目ごとの基準点 | 目安はあり ・短答式:総得点の70% ・論文式:得点比率52%前後 | あり(科目ごとに採点基準が設定) |

| 試験範囲・科目数 | 会計・監査・企業法・租税法など7科目程度 | 憲法・民法・刑法など法律全般 |

| 学習期間・目安時間 | 学習期間:約2〜3年 学習目安時間:3,000〜5,000時間 | 学習期間:約3〜4年 学習目安時間:5,000〜6,000時間 |

司法試験は法律の理論構築力を問う試験で、受験資格のハードルも高いですが、公認会計士試験も広範な知識と論理的思考が求められます。誰でも受験できる中で合格率が1桁台という点では、会計士試験の方が実質的な競争は厳しいと言えるでしょう。

公認会計士試験と社会保険労務士の難易度を比較

| 比較項目 | 公認会計士試験 | 社会保険労務士 |

| 例年の合格率 | 約7〜10%前後 | 約6%前後 |

| 受験資格 | 制限なし | 学歴・実務などの条件あり |

| 科目ごとの基準点 | 目安はあり ・短答式:総得点の70% ・論文式:得点比率52%前後 | あり(1科目でも未達なら不合格) |

| 試験範囲・科目数 | 会計・監査・企業法・租税法など7科目程度 | 労働法・社会保険法など10科目 |

| 学習期間・目安時間 | 学習期間:約2〜3年 学習目安時間:3,000〜5,000時間 | 学習期間:約1〜2年 学習目安時間:800〜1,000時間 |

社会保険労務士試験は「幅広く正確な知識」が問われる一方で、公認会計士試験は「深く理解し、応用する力」が重視されます。つまり、総合的には公認会計士試験の方が難易度が高く、学習量・専門性・試験構造の複雑さがその理由になるでしょう。

公認会計士試験と中小企業診断士試験の難易度を比較

| 比較項目 | 公認会計士試験 | 中小企業診断士試験 |

| 例年の合格率 | 約7〜10%前後 | 一次・二次を合わせて約4〜5%前後 |

| 受験資格 | 制限なし | 制限なし |

| 科目ごとの基準点 | 目安はあり ・短答式:総得点の70% ・論文式:得点比率52%前後 | あり(1科目でも未達なら不合格) |

| 試験範囲・科目数 | 会計・監査・企業法・租税法など7科目程度 | 経済・会計・経営・法務など7科目+2次試験あり |

| 学習期間・目安時間 | 学習期間:約2〜3年 学習目安時間:3,000〜5,000時間 | 学習期間:約1〜2年 学習目安時間:1,000〜1,200時間 |

中小企業診断士試験は経営知識の幅を問う資格で、ビジネスパーソンにも人気があります。

一方、公認会計士試験は会計・監査を軸とした専門性の深さが問われ、試験構造もより厳格です。「広さで勝るのが診断士、深さで勝るのが会計士」と覚えると違いが分かりやすいでしょう。

公認会計士試験に合格した人はどのように学習をしたのかのアンケート結果

当サイトでは、実際に公認会計士試験に合格した26人に対して、学習状況や勉強方法に関するアンケートを行いました。難関と呼ばれる試験を突破した人たちは、どのように勉強を進めていたのかについて、ここからは紹介していきます。

実施したアンケートについて

- アンケート方法:インターネットアンケート

- 集計期間:2025年9月29日〜2025年10月18日

- アンケート回答人数:26人

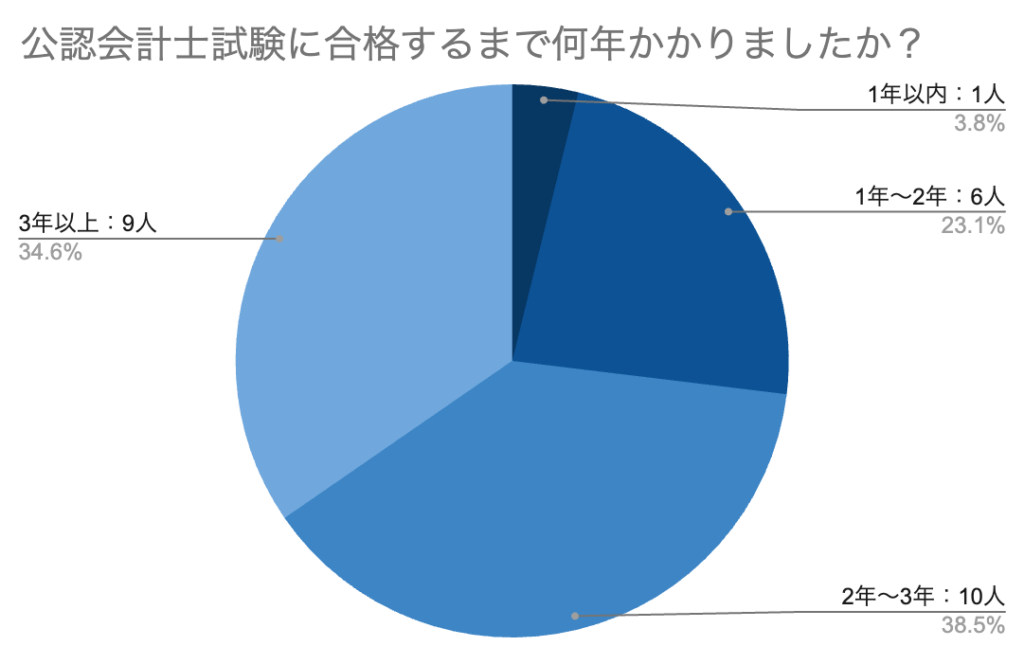

公認会計士試験に合格するまで何年かかりましたか?

実際に公認会計士試験に合格した人に、「公認会計士試験に合格するまで何年かかりましたか?」とアンケートをとったところ、下記の結果になりました。

今回のアンケートでは、2年〜3年で合格した人が最も多い結果でした。1年以内の短期合格は26人中1人にとどまり、大半の受験者が複数年をかけて合格に到達していることがわかります。

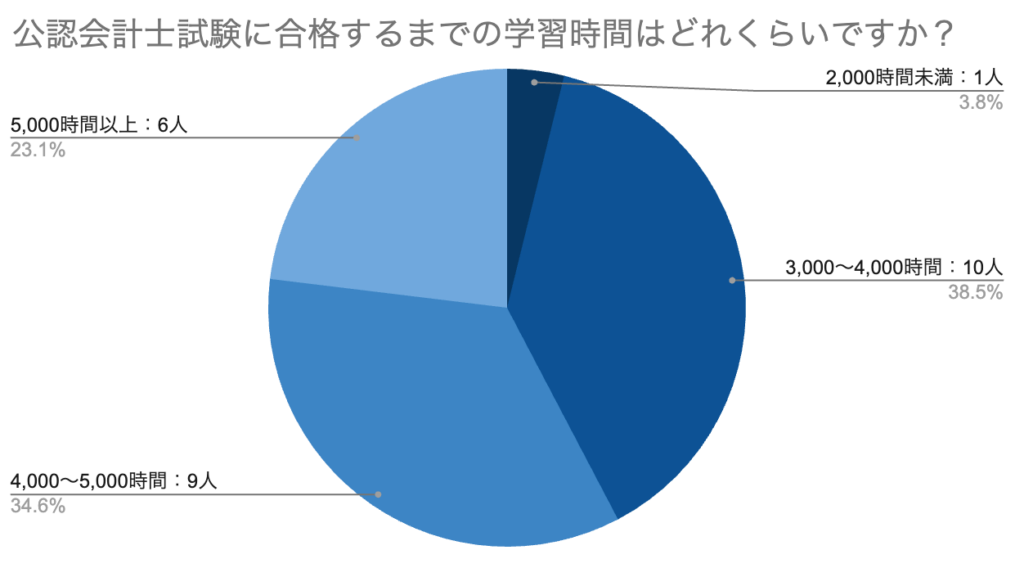

公認会計士試験に合格するまでの学習時間はどれくらいですか?

実際に公認会計士試験に合格した人に、「公認会計士試験に合格するまでの学習時間はどれくらいですか?」とアンケートをとったところ、下記の結果になりました。

合格者26人の平均学習時間は約3,800時間で、最も多かったのは「3,000〜4,000時間」の層でした。一方で、「2,000時間未満での合格」はわずか1人にとどまりました。

とくに社会人受験者では「平日2〜3時間+休日8〜10時間」が定番で、「1日平均3〜4時間を2年半継続した」という声は多いです。この学習量は決して短くありませんが、通信講座のスケジュールやアプリ機能を利用し、隙間時間を有効活用している人ほど継続率が高い傾向にあります。

公認会計士試験で効果を感じた学習法はありますか?

実際に公認会計士試験に合格した人に、「公認会計士試験で効果を感じた学習法はありますか?」とアンケートをとったところ、受験スタイルや環境に応じてさまざまな学習法が挙がりました。

ここでは、特に多くの合格者が効果を実感した3つの学習法を紹介していきます。

ケース1:過去問を徹底的に繰り返し、解答の「根拠」を確認する学習法

最初の1年はテキスト学習を中心に進めていたものの、短答式の模試を受けてみると全く歯が立たなかったという受験者が多く見られました。

その後、過去問を繰り返し解く中で、「正解を覚える」のではなく、「なぜその処理になるのか」「どの基準・条文に根拠があるのか」を意識した学習に切り替えたことで、得点の安定化と応用力の向上につながったという傾向があります。

実際、過去問演習を軸にした学習法を取り入れた層は、論文式試験の合格率が高い結果となりました。単なる暗記ではなく、会計基準・会社法・監査基準を関連付けて理解することが、最終的な合格力につながったといえます。

ケース2:間違いノートを作り、弱点を可視化して補強する学習法

多くの合格者が共通して取り入れていたのが、「誤答ノート」や「論点整理ノート」を活用する方法です。間違えた問題を記録し、「なぜ間違えたのか」「次にどう修正すべきか」を整理することで、学習のムダな繰り返しを防げる点が特徴です。

とくに論文式試験では、答案構成の誤りや論点の漏れを自覚しやすくなり、出題者の意図を読んで論理を組み立てる力が伸びる傾向が見られました。

実際にこの方法を継続した層では論文式試験での得点が高く、「書いて、見直し、修正する」プロセスの反復が効果的であったことがわかります。

ケース3:添削指導と答練を通じて「書く力」を磨く学習法

公認会計士試験では、知識を理解しているだけでは合格できません。とくに論文式試験では、限られた時間の中で論点を整理し、論理的に答案を構成する力が問われます。

合格者の中には、通信講座の添削指導や答練(模擬試験)を定期的に受け、フィードバックを受けながら改善を重ねた層が多く見られました。この層では、初回の答案から最終回までの得点上昇率が高く、「自分の書き方を客観的に修正できたこと」が合格の決定打になっています。

また、添削を受けることで「採点者が何を重視しているか」を理解でき、結果的に合格する答案の型を早期に身につけられる点も通信講座の大きなメリットといえます。

公認会計士試験の合格者にインタビュー

今回は、実際に公認会計士試験に合格した3名の方にインタビューを行いました。受験時の年齢や環境は異なりますが、それぞれの体験から共通して見えるのは「継続力」と「計画性」の重要性です。

□インタビュー内容

- 合格してから振り返ると公認会計士試験の難易度は高いと思いますか?

- 初めて受験したときの結果はどうでしたか?

- 合格するためにどのように学習を進めましたか?

- 公認会計士試験で大変だったことはありますか?

- 公認会計士試験を控える人にアドバイスをお願いします

合格してから振り返ると公認会計士試験の難易度は高いと思いますか?

Aさん(24歳・大学在学中に合格)

難易度は本当に高いと思います。特に短答式は範囲が広すぎて、最初はどこから手をつければいいか分かりませんでした。

ただ、やみくもに勉強するのではなく、出題傾向を把握して重点を絞るようにしたら、少しずつ手応えが出てきました。

Bさん(28歳・社会人から転職を目指して受験)

働きながらの勉強は本当に過酷でした。残業後に毎日3時間、休日は10時間近く勉強していました。

難易度の高さよりも、長期間モチベーションを保つことの方が難しかったですね。

Cさん(30歳・他資格からステップアップ受験)

税理士試験を経験していたので覚悟はしていましたが、会計士試験は「理解力」が求められる点が全く違いました。

暗記では通用しない部分が多く、“なぜそうなるか”を自分で説明できるようになるまで勉強する必要があります。

初めて受験したときの結果はどうでしたか?

Aさん(24歳・大学在学中に合格)

初受験のときは短答式であと1点届かず落ちました。正直、ショックでしたが、間違えた問題を分析して「どの論点で弱かったのか」を整理するきっかけになりました。

Bさん(28歳・社会人から転職を目指して受験)

最初の短答は全く歯が立ちませんでした。仕事と勉強の両立で集中できず、「合格は遠い」と痛感しました。でも、その失敗で量よりも質の勉強を意識するようになりました。

Cさん(30歳・他資格からステップアップ受験)

一度目の短答は運良く通ったのですが、論文で大敗しました。

特に監査論で知識が浅かったことを痛感し、2回目は講師に添削を頼んで書く練習を徹底しました。

合格するためにどのように学習を進めましたか?

Aさん(24歳・大学在学中に合格)

私は大学の授業が終わったら、すぐに自習室へ直行していました。1日8時間を目標に、朝は計算、夜は理論と決めて、リズムを崩さないようにしていました。

模試の復習ノートを作って、間違えた問題を3回解き直しました。

Bさん(28歳・社会人から転職を目指して受験)

通信講座を利用して、通勤電車の中や昼休みを活用して勉強しました。スマホで講義動画を倍速再生して、空いた時間に聞いていましたね。

短時間でも毎日続けることが、結果的に大きな差になったと思います。

Cさん(30歳・他資格からステップアップ受験)

学習初期はテキストを読む時間が多かったですが、途中からは答練と過去問の反復中心に切り替えました。特に論文対策では、時間を計って書く練習を重ね、制限時間内で構成を考えるトレーニングを意識していました。

公認会計士試験で大変だったことはありますか?

Aさん(24歳・大学在学中に合格)

一番つらかったのは、周りの友人が就職活動をしている中で、自分だけ受験勉強を続けていたことです。「自分は何をしているんだろう」と不安になる時期もありましたが、やり切ると決めた覚悟が支えになりました。

Bさん(28歳・社会人から転職を目指して受験)

社会人にとっては時間の確保が最大の敵です。勉強時間を削らないために、友人との飲み会も半年間すべて断りました。

でも、合格通知を受け取ったときにその犠牲が報われたと思いましたね。

Cさん(30歳・他資格からステップアップ受験)

論文試験前の1か月は、1日10時間以上机に向かう生活でした。体力的にも精神的にも限界でしたが、「この1か月がすべてを決める」と思ってやり切りました。

公認会計士試験を控える人にアドバイスをお願いします

Aさん(24歳・大学在学中に合格)

「最初から完璧を目指さないこと」です。最初の数か月は理解できない部分があって当然だと思います。

少しずつ点と点がつながってくるので、焦らず継続することが何より大切です。

Bさん(28歳・社会人から転職を目指して受験)

勉強時間を確保するのではなく、固定化するのがコツです。「毎日この時間は絶対勉強する」と決めることで、モチベーションよりも習慣で動けるようになります。

Cさん(30歳・他資格からステップアップ受験)

自分の弱点を早めに見つけることが合格の近道です。苦手科目を後回しにせず、理解できるまで講師に質問する・教材を変えるなど柔軟に対応するのが重要です。

公認会計士試験の試験に合格するための学習方法

公認会計士試験は、単なる暗記ではなく「理解力」「分析力」「表現力」が総合的に問われる試験です。

範囲が広い一方で出題傾向は安定しており、正しい戦略で学習すれば確実に得点力を伸ばせる試験とも言えます。

ここからは、公認会計士試験の試験に合格するための学習方法として下記を紹介していきます。

- 短答式と論文式を分けて戦略的に学習する

- 短答式試験の対策として出題パターンを掴んで反復練習をする

- 過去問と模試の反復学習を中心に行う

- 論文式試験に向けて書く練習を徹底する

- 弱点科目を早期に特定して重点的に強化する

短答式と論文式を分けて戦略的に学習する

公認会計士試験は、一次にあたる「短答式」と、二次にあたる「論文式」の2段階構成です。この2つを同時に対策しようとすると学習範囲が膨大になり、理解も中途半端になりがちです。

そのため、まずは短答式に集中し、合格後に論文式に切り替えるという段階的な戦略が有効です。

短答式は、知識の正確さとスピードが重視されます。全科目の基礎を広く押さえつつ、「過去に出題された論点を確実に取る」ことが合格への近道です。

一方で、論文式は理解した内容を表現する力を求められる試験です。短答で得た知識をベースに、「なぜそうなるのか」を自分の言葉で説明できるレベルに引き上げることが求められます。

この2段階の性質を理解し、フェーズごとに学習目的を切り替えることが、効率的な合格戦略になります。

短答式試験の対策として出題パターンを掴んで反復練習をする

短答式試験は、「財務会計論」「管理会計論」「監査論」「企業法」の4科目で構成されています。出題範囲は非常に広いですが、実は毎年の出題パターンがある程度固定されているのが特徴です。

特に財務会計論では「仕訳・会計基準・開示」の比率が一定で、監査論では「監査計画」「職業的懐疑心」「監査報告書」などの頻出テーマが繰り返し出題されます。

そのため、出題パターンを把握し、同じ形式の問題を繰り返し解くことがもっとも効率的な短答対策です。

予備校の答練や過去問集を使い、正解の根拠だけでなく「なぜ他の選択肢は誤りなのか」まで理解することで、本試験でも応用が利きます。

短答式は合格基準が総得点の約70%前後と高く、1問のミスが命取りになる試験です。そのため、「出題傾向を読む」「反復練習で取りこぼしを減らす」の2点を徹底することが最重要ポイントになります。

過去問と模試の反復学習を中心に行う

公認会計士試験では、過去問や模試をどれだけ活用できるかが合否を左右します。というのも、短答・論文のどちらも出題形式が安定しているため、過去問分析がそのまま本試験対策になるからです。

たとえば財務会計論では、仕訳のパターンや出題数字が変わっても“問われ方”はほぼ同じです。そのため、解答を丸暗記するのではなく、問題の意図と解法プロセスを理解して再現できるようにすることが大切です。

また、模試や答練は自分の弱点を明確化できるツールです。単に受けるだけでなく、間違えた問題の原因分析を行い、復習ノートにまとめることで知識が定着します。

合格者からは、「模試1回につき復習に3倍の時間をかけた」という声も寄せられています。過去問と模試の反復は、知識を点から線に変える効果的な方法です。

論文式試験に向けて書く練習を徹底する

論文式試験では、どれだけ理解しているかを文章で表現できるかが勝負です。暗記で対応できる短答と違い、論文では論理構成・日本語表現力・時間配分まで総合的な力が求められます。

特に注意すべきは、制限時間内で採点者に伝わる形で書けるかという点です。知識を詰め込んでいても、構成が悪ければ得点になりません。

そのため、書く練習を徹底することが最も効果的な論文対策です。模範解答を写すだけでなく、実際に自分で答案を作成し、講師や添削サービスでフィードバックをもらうことが重要です。

論文式では、監査論・租税法・企業法など、実務的な論理展開を要求される科目が多いため、単なる知識の暗記ではなく「結論→理由→根拠」の三段構成を身につけることが得点につながります。

弱点科目を早期に特定して重点的に強化する

公認会計士試験は総合点で評価されますが、特定科目の大きな失点は合格を遠ざけてしまいます。特に受験生が苦手としやすいのが「監査論」「企業法」「租税法」の3科目です。

これらは計算力よりも理論理解・条文の根拠・文章表現が重視されるため、早期から対策することが重要です。

模試や答練を受けた際には、科目ごとに得点の傾向を分析し、平均点を下回る科目を重点強化ゾーンに指定する方法が効果的です。

弱点を放置すると、論文試験で致命的な減点につながります。逆に、苦手分野を克服できれば、他科目の平均点に救われる構造が公認会計士試験の特徴でもあります。

苦手科目の早期克服は、メンタル面の安定にもつながり、学習全体の効率を飛躍的に高めます。

公認会計士試験の合格を目指すなら通信講座の利用もおすすめ

公認会計士試験は、出題範囲が広く、独学だけで全てをカバーするのは極めて難しい試験です。合格者の多くが通信講座や予備校を活用しており、特に最近では通信講座への人気が急速に高まっています。

その背景には、講義をスマートフォンやパソコンで受けられる利便性に加え、最新の出題傾向に即した教材や添削サポートが充実していることがあります。

□通信講座を利用するメリット

| メリット | 概要 |

| 最新の試験傾向に即したカリキュラム | 公認会計士試験は毎年、出題内容や会計基準の改正が反映されるため、教材の鮮度が非常に重要。 通信講座では、講師が直近の出題傾向を分析し、無駄のないカリキュラムを設計しているため、独学よりも短時間で効率的に合格レベルへ到達できる。 |

| スキマ時間で効率的に学習できる | スマホ・タブレットで講義動画を視聴できるため、通勤・通学時間を勉強時間に変えられる。 倍速再生や音声ダウンロード機能を使えば、「通勤1時間=講義1本分の復習」といった効率的な学習が可能。 |

| 講師・質問サポートが充実している | 論文式試験では、添削指導やフィードバックが欠かせない。 通信講座では、答案の添削・質問サポート・学習相談などがオンラインで完結。特に独学では難しい「答案の方向性」や「表現の添削」を受けられる。 |

なお、当サイトでは、独自の選定基準を設けたうえで、その基準を満たす通信講座を紹介しています。ここからは、公認会計士通信講座のおすすめを厳選してご紹介していきます。

CPA会計学院|合格者実績が豊富で講師サポートが充実した専門講座

CPA会計学院は、公認会計士講座に特化した教育機関で、受験データや講師陣の質の高さに定評があります。通信講座でも、通学と同じカリキュラム・教材を利用でき、動画講義は視聴期限内で繰り返し視聴が可能です。

また、公認会計士試験で毎年多くの合格者を輩出しており、合格実績の豊富さは大きな特徴の一つです。実績面を重視して講座を選びたい人からも選ばれる傾向があります。

こうした合格者データに基づいた指導ノウハウが蓄積されている点は、受講生にとって大きな安心材料と言えるでしょう。

質問サポートや個別面談制度も整っており、学習進捗を一人ひとりに合わせて丁寧にフォローする体制があります。講師の多くは実務経験者で、理論と実務を結びつけた指導が受けられる点も特徴です。

「初めて受験する人」「じっくり体系的に学びたい人」に特に向いている講座です。

なお、関連サービスとして、簿記から会計・経理・ファイナンス実務までを無料で学べるオンライン学習サービス「CPAラーニング」も提供されています。

「会計知識の基礎を軽く押さえておきたい」という場合、CPAラーニングもあわせて利用することも検討してみてください。

| 価格 | 2年スタンダードコース(短答2回対応):850,000円 1年スタンダードコース(短答1回対応):670,000円 ※その他コースの料金は公式サイトを参照ください |

| 合格数・合格率 | 令和7年 公認会計士試験 合格実績 ・合格者数1,092名 ・合格者占有率66.7% |

| 公式サイト | CPA会計学院公式サイト |

スタディング|スマホ学習でスキマ時間を活用できるオンライン特化講座

スタディングは「忙しい社会人でも続けられる」をコンセプトにした、完全オンライン型の通信講座です。

スマホ1台で講義視聴・過去問演習・進捗管理まで完結できる点が特徴です。AI学習プラン機能により、理解度に応じた最適な学習スケジュールを自動で提案してくれます。

講義は短時間で要点を押さえた構成になっており、通勤時間や休憩中などのスキマ時間学習にも最適です。リーズナブルな価格ながら短答・論文対策まで一貫して学べるため、「独学では不安だけど費用を抑えたい」という方におすすめです。

なお、スタディングでは合格者30,000人突破記念として、新年応援15%OFFクーポンプレゼントのキャンペーンが実施されています。キャンペーンは2026年1月31日まで実施されており、スタディングのすべての商品が15%オフで購入が可能です。

クーポンを利用することでお得に中小企業診断士講座を受けられる機会ですので、スタディングの利用を検討している場合にはチェックしてみてください。

| 価格 | 2027年合格パック2年コース(ペーパーレス版):124,800円 2027年合格パック2年コース(冊子版問題集付き):194,800円 ※スタディングすべての講座で使える15%OFFキャンペーン中(2026年1月31日まで) |

| 合格数・合格率 | 合格者の声の掲載あり |

| 公式サイト | スタディング公式サイト |

クレアール|「非常識合格法」で効率学習を追求する通信講座

クレアールは「非常識合格法」という独自メソッドで知られる通信講座です。

限られた時間で合格ラインに到達するために、出題頻度の高い論点に絞り込んだカリキュラムが採用されています。重要度の低い範囲に時間をかけない「戦略的学習」が特徴で、社会人や兼業受験生から支持されています。

また、個別の学習相談や添削指導も充実しており、受講生一人ひとりに合わせた進捗サポートを受けられます。「最短ルートで合格したい」「ムダのない学習を求める」という人におすすめです。

| 価格 | 2年スタンダード合格コース 初学者対象 Web通信:540,000円 ※その他コースの料金は公式サイトを参照ください |

| 合格数・合格率 | 合格体験記や合格者インタビューの掲載あり |

| 公式サイト | クレアール公式サイト |

公認会計士試験に関するよくある質問

公認会計士試験は独学でも合格できますか?

可能ではありますが、非常に難易度が高いのが現実です。

公認会計士試験は出題範囲が広く、短答式と論文式の2段階構成になっているため、独学では情報収集・教材選定・添削指導などに多くの時間を要します。

特に論文式試験では「答案構成の指導」や「添削フィードバック」が合否を分けるため、通信講座や予備校を利用した方が効率的かつ再現性の高い学習ができます。

独学の場合は、市販テキスト+過去問中心の学習+学習計画の徹底管理が鍵です。

公認会計士試験の合格までに必要な勉強時間はどのくらいですか?

一般的には3,000〜5,000時間程度が目安とされています。初学者がゼロから始める場合、平均2〜3年かけて合格するケースが多いです。

一方、大学で会計や法律を学んでいる場合は、基礎知識がある分だけ短縮も可能です。短答式対策には約1,500〜2,000時間、論文式対策には約2,000〜3,000時間が目安です。

重要なのは「どれだけ継続して机に向かえるか」であり、1日4〜5時間をコンスタントに確保できる人ほど合格率が高い傾向にあります。

公認会計士試験の合格後はどのようなキャリアに進めますか?

代表的な進路は以下の通りです。

- 監査法人勤務(四大監査法人など)

- 一般企業の経理・財務部門

- コンサルティングファームや投資銀行

- 独立開業・税理士登録

特に監査法人での経験は、将来的なキャリアの広がりに直結します。会計士資格を取得後に税理士登録を行えば、税務・経営コンサルティングにも携われる点が魅力です。

まとめ

公認会計士試験は、国家資格の中でも最難関といわれる試験の一つです。出題範囲が非常に広く、短答式と論文式の二段階構成になっていることから、長期間にわたる計画的な学習と高い集中力が求められます。

単なる暗記では通用せず、会計・監査・法律といった複数分野を横断的に理解し、理論的に説明できる力が必要です。

しかし、その一方で、公認会計士試験は「正しい学習戦略を取れば着実に合格を狙える試験」ともいえます。

出題傾向は安定しており、短答式と論文式を分けて段階的に学習すること、過去問や模試の反復を重ねること、そして論文での表現力を磨くことが、合格者の共通点です。

また、近年は通信講座の発達により、社会人や大学生でも効率的に学習を進められる環境が整っています。最新の出題傾向に対応した教材や、スマートフォン学習・添削指導などのサポートが充実しており、独学よりも短期間で実力を高めることが可能です。

公認会計士試験は努力の量よりも努力の方向が重要です。自分に合った学習スタイルと環境を整え、正しい戦略のもとで継続すれば、誰にでも合格のチャンスがあります。