社会福祉士通信講座おすすめを厳選!合格のための学習法も紹介

2026.02.05

本ページにはプロモーションが含まれています。

社会福祉士国家試験は、福祉・法律・医療・心理・社会学など多分野にまたがる膨大な知識が求められる国家資格です。19科目という広い出題範囲を体系的に理解し、長期間にわたる学習を継続する必要があるため、どのように効率よく学習環境を整えるかが合否に大きく影響します。

そこで多くの受験者に選ばれているのが、時間や場所を問わず学べる通信講座です。近年は教材の質やオンライン学習システムが大きく進化し、過去問分析・法改正対応・質問サポートなど、独学では補いにくい部分をしっかりフォローできる講座が増えてきました。

本記事では、筆者が独自の選定基準を設け、その基準を満たした社会福祉士通信講座を厳選して紹介します。まずは、おすすめの社会福祉士通信講座を一覧でまとめました。

| 通信講座 | 特徴 |

| アガルート | 短期間で試験範囲を整理したい人向けの効率重視カリキュラム |

| ユーキャン | 初学者でも取り組みやすい基礎からの教材構成 |

| 日福アカデミー | 福祉専門スクールならではの実践寄りカリキュラム |

| 資格の大原 | 講義の分かりやすさと学習管理のしやすさが特徴 |

| 東京アカデミー | 予備校系の強みを生かした過去問重視の試験対策 |

| 福祉教育カレッジ | 福祉分野に特化した丁寧な基礎からの学習設計 |

| LEC東京リーガルマインド | 法制度の理解を深めたい受験者に向いた内容 |

| ふくし合格ネット | 過去問・要点学習に特化したシンプル構成 |

通信講座は独学よりも効率よく学べるメリットがありますが、学習を進める主体はあくまで受講者自身です。モチベーションの維持や学習計画の管理は欠かせません。

そこで当サイトでは、実際に社会福祉士国家試験に合格した21名にアンケートを実施し、さらに通信講座で合格した3名へのインタビューも行いました。学習時間、合格までの期間、効果を感じた勉強法などを実体験に基づいて紹介していきます。

本記事では、選定基準を満たす社会福祉士通信講座のおすすめに加えて、試験の難易度や合格率、合格者の声、学習の進め方のリアルな実例まで、学習計画を立てるうえで役立つ情報をまとめて解説していきます。

目次

社会福祉士通信講座のおすすめ8選!選定基準を満たす通信講座を紹介

社会福祉士通信講座には様々な種類があるうえに数が多いことから、「結局どれを選べばいいのか分からない」と迷ってしまうこともあるでしょう。

そこで、ここからは当サイトがおすすめする社会福祉士通信講座を紹介していきます。数ある社会福祉士通信講座の中から、独自の選定基準を満たした通信講座を紹介していきます。

◯社会福祉士通信講座の選定基準

- 合格実績や合格率が公表されているか

- 19科目を効率よく学べる教材構成になっているか

- 過去問分析や出題傾向を反映した対策があるか

- 社会保障制度などの法改正に速やかに対応できているか

- 質問対応・添削など理解を深めるサポートがあるか

アガルート|短期合格を目指す効率重視カリキュラム

アガルートは、限られた時間で効率的に学びたい人を想定した講座です。動画は短い単位でまとめられており、仕事の合間でも学習を進めやすい形式になっています。試験で問われる頻度が高いテーマを中心に扱っているため、優先順位をつけやすい点も特徴です。

教材はポイントが整理されていて、短時間でも全体像をつかみやすく、過去問と関連づけながら理解を進められます。効率的に学習したい人や、短い時間を積み上げていきたい人に向いています。

| 価格 | 第38回(2025年度)合格目標入門総合講義/入門カリキュラム:39,800円〜 |

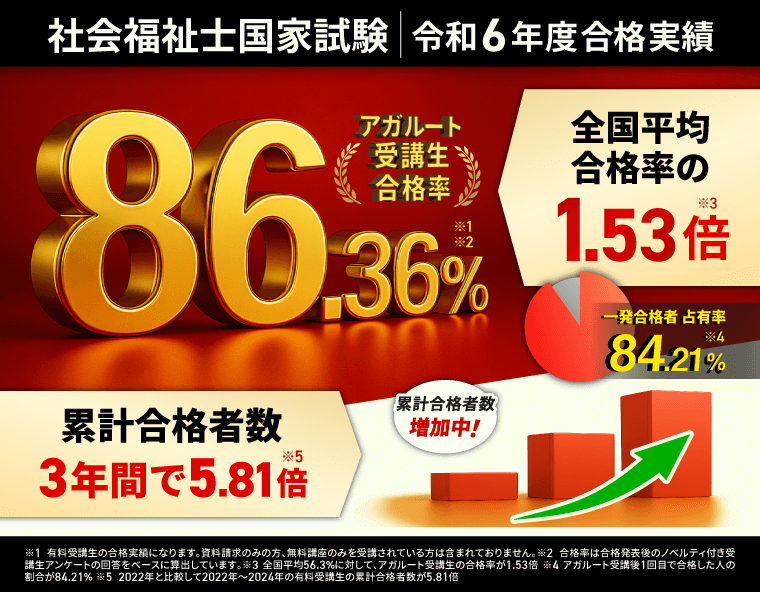

| 合格実績 | 令和6年度の合格率:86.36% |

| 公式サイト | アガルート公式サイト |

ユーキャン|初心者でも進めやすい丁寧な教材構成

ユーキャンは、初めて社会福祉士の勉強を始める人でも取り組みやすいように、基礎から順を追って学べる教材になっています。図や表が多く使われており、制度や法律の関係が把握しやすいのが特徴です。

添削課題で理解度を確認できるほか、質問サポートで疑問を逐一解消できるため、通信講座に慣れていない人でも学習を継続しやすい環境が整っています。基礎づくりから始めたい人や、段階を踏んで学習したい人に向いています。

| 価格 | 64,000円 |

| 合格実績 | 10年間の合格者:4,000名超 |

| 公式サイト | ユーキャン公式サイト |

日福アカデミー|福祉専門スクール発の実践寄りカリキュラム

日福アカデミーは、福祉を専門に扱うスクールが運営しており、制度の暗記だけでなく実際の支援場面をイメージしながら学べる点が特徴です。相談援助の流れや考え方を説明する内容が多く、事例問題の理解につながる情報が整理されています。

現場の視点を取り入れた解説が中心で、実務経験が少ない受験者でも支援の全体像を想像しながら勉強しやすい構成です。実践イメージと結びつけて学びたい人や、相談援助科目に不安がある人に向いています。

| 価格 | 共通科目 12科目:35,000円 |

| 合格実績 | 合格者の声の掲載あり |

| 公式サイト | 日福アカデミー公式サイト |

資格の大原|講義の分かりやすさと学習管理が強み

資格の大原は、動画講義を中心に理解を深めていきたい人に向いた講座です。試験範囲を順番に学べるため、科目の多い社会福祉士試験でも整理しながら進めやすい点が特徴です。

学習スケジュールが組みやすいようにサポートツールが用意されており、ペースを保ちながら勉強したい人にも適しています。講義で理解し、その後に問題で確認する流れをつくりたい人に向いています。

| 価格 | ー ※要問い合わせ |

| 合格実績 | 第37回合格率:86.2% |

| 公式サイト | 資格の大原公式サイト |

東京アカデミー|予備校系ならではの試験対策に強いカリキュラム

東京アカデミーは、過去の出題傾向を重視した内容が特徴で、試験で扱われやすいポイントから集中的に学びたい人に適しています。頻出テーマを整理しながら学べるため、効率よく得点源を固めたい受験者が使いやすい内容になっています。

学習する範囲の優先順位をつけたい人や、過去問ベースで勉強を進めたい人に向いています。

| 価格 | ー ※要問い合わせ |

| 合格実績 | 合格者の声の掲載あり |

| 公式サイト | 東京アカデミー公式サイト |

福祉教育カレッジ|福祉分野に特化したカリキュラムで基礎から学べる講座

福祉教育カレッジは、福祉専門の教育機関が提供している講座で、基礎から丁寧に理解していきたい人向けの内容になっています。制度・法律・心理・医療など、幅広い分野を関連づけて説明しているため、初学者でも取り掛かりやすい構成です。

福祉分野を一つずつ積み上げながら理解したい人や、学習経験に不安がある人に向いています。

| 価格 | 合格★フルパック(web講座):39,710円 |

| 合格実績 | 第37回合格率:81.5% |

| 公式サイト | 福祉教育カレッジ公式サイト |

LEC東京リーガルマインド|法律系科目の分かりやすさに定評がある通信講座

LECは法律系の資格に強いスクールで、社会福祉士試験でも法制度を中心に整理したい人に向いています。制度の背景や法律同士の関係を説明する講義が多いため、条文の理解に時間がかかる人でも理解が進みやすい内容です。

制度改正にも比較的早く対応されるため、最新情報で学習したい受験者にも使いやすい講座です。法制度や権利擁護の科目を重点的に強化したい人に向いています。

| 価格 | 15,400円〜 |

| 合格実績 | 合格者の声の掲載あり |

| 公式サイト | LEC東京リーガルマインド公式サイト |

ふくし合格ネット|過去問・要点学習に特化したシンプルな通信講座

ふくし合格ネットは、必要なポイントに絞って学習したい人向けのシンプルな構成です。過去問と要点まとめを使いながら進められるため、短時間でも繰り返し復習しやすい点が特徴です。

幅広い教材よりも重点範囲を繰り返して理解したい人や、過去問中心の学習が自分に合う人に向いています。

| 価格 | 共通科目+社会福祉士専門科目:39,800円 |

| 合格実績 | 合格体験談の掲載あり |

| 公式サイト | ふくし合格ネット公式サイト |

社会福祉士通信講座を選ぶポイント

社会福祉士の国家試験は、19科目という幅広い分野から出題されます。福祉の分野はもちろん、医療や心理、制度など、普段あまり触れない内容も多く、どこから手をつければいいのか迷いやすい試験です。

そのため、最初の講座選びで「自分に合った進め方ができるかどうか」はとても大切になります。

学習のペースをつかみにくい人や、仕事や学校と両立しながら勉強する人にとって、通信講座のサポートや教材の工夫は、最後まで続けられるかどうかに大きく関わります。ここからは、講座を選ぶ際にチェックしておきたいポイントを、試験の特徴とあわせて紹介します。

- 膨大な学習範囲を効率よく学べる教材設計になっている

- 苦手になりやすい医療系科目に特化した解説がある

- 暗記量が多い科目に対するサポートが充実している

- 最新の法改正にも対応できる

- 仕事や学業の合間も続けられる学習管理・進捗サポートがある

膨大な学習範囲を効率よく学べる教材設計になっている

社会福祉士試験では19科目を学ぶ必要があり、最初のうちは内容の幅広さに驚く方も少なくありません。制度や福祉、医療、心理など、科目ごとに特徴が違うため、全体像がつかめないまま勉強を進めると「どこまでできているのか分からない」という状態になりがちです。

そこで大切になるのが、講座が最初に学習の流れや科目同士の関係を整理してくれているかどうかです。社会福祉士国家試験で扱う19科目は次のとおりです。

| 科目名 | 特徴 |

| 医学概論 | 体のしくみや疾病など、医療分野の基礎知識を扱う |

| 心理学と心理的支援 | 心理の理論や支援の基本を学ぶ。用語の理解がポイント |

| 社会学と社会システム | 社会の構造やしくみを理解する。抽象度が高い部分もある |

| 社会福祉の原理と政策 | 福祉の理念・歴史・政策を学ぶ分野で、広く浅く覚える必要がある |

| 社会保障 | 年金・医療保険など社会制度が中心。範囲が広く暗記量が多い |

| 権利擁護を支える法制度 | 法律を扱うため条文や制度の整理が必要 |

| 地域福祉と包括的支援体制 | 地域での支援の仕組みや協働の考え方を学ぶ |

| 障害者福祉 | 障害種別ごとの支援制度やサービス体系が出題される |

| 刑事司法と福祉 | 矯正・保護観察など司法と福祉の連携について学ぶ |

| ソーシャルワークの基盤と専門職 | 社会福祉専門職の基本的な姿勢・倫理が中心 |

| ソーシャルワークの理論と方法 | 相談援助の理論やアプローチを学ぶ実践的分野 |

| 社会福祉調査の基礎 | 調査手法・統計の基礎など、専門用語の理解が重要 |

| 高齢者福祉 | 高齢者支援や介護保険制度が中心。実務とつながりやすい |

| 児童・家庭福祉 | 子ども・家庭への支援や児童福祉制度について学ぶ |

| 貧困に対する支援 | 生活困窮支援や関連制度の理解が求められる |

| 保健医療と福祉 | 医療と福祉の連携について学ぶ。医学概論とのつながりがある |

| ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | 基盤科目の応用的内容。事例理解が必要になる |

| ソーシャルワークの理論と方法(専門) | 実践的な相談援助の応用が中心。事例把握が重要 |

| 福祉サービスの組織と経営 | 組織運営やマネジメントなど、実務に近い内容が多い |

はじめからすべてを理解するのは難しいですが、どの科目にどんな特徴があるのかを早めにつかんでおくと学習の迷いが減ります。通信講座によっては、導入講義で全体の流れを説明してくれたり、科目ごとに優先順位を示してくれたりするものもあり、学習の道筋をイメージしやすくなります。

19科目を何度も往復しながら学ぶ社会福祉士試験では、こうした教材設計が学習の進めやすさにつながります。

苦手になりやすい医療系科目に特化した解説がある

19科目のなかでも、多くの受験生がつまずきやすいのが医療系科目です。

医学概論や保健医療と福祉では、体のしくみや疾病について学ぶ必要があり、普段あまり医療に関わらない人にとっては初めて見る内容も多くなります。専門用語が多いため「読むだけで疲れてしまう」という声もよくあります。

そのため、社会福祉士通信講座を選ぶときには、医療系科目をどれだけ分かりやすく解説してくれるかがポイントになります。

たとえば、図解を使って疾患のイメージをつかみやすくしたり、日常生活の例に置き換えて説明したりする講座は、初めて医療分野を学ぶ人でも理解が進みやすくなります。医療系の学習がスムーズに進むだけで、他の科目に割ける時間が増え、全体の勉強が楽になるケースもあります。

暗記量が多い科目に対するサポートが充実している

制度や理論などの科目では暗記する内容が多く、覚えては忘れるという繰り返しになりやすいのが社会福祉士国家試験の特徴です。

とくに社会保障や社会福祉の原理と政策、権利擁護を支える法制度などは、内容が似ていたり概念が抽象的だったりするため、学習の負担を感じる人が多い分野でもあります。

社会福祉士国家試験で暗記が必要になる主な分野は次のとおりです。

| 分野 | 特徴 |

| 社会保障 | 制度や給付内容が広く、覚える量が多い |

| 社会福祉の原理・政策 | 抽象的な概念が多く混乱しやすい |

| 権利擁護の法制度 | 法律ごとの違いを整理する必要がある |

| 社会福祉調査 | 専門用語や調査手法の暗記が中心 |

社会福祉士通信講座の中には、スマートフォンで一問一答ができる仕組みや、重要語句だけをまとめた資料を提供しているところもあります。短時間でも繰り返し取り組める仕組みがあると、暗記が負担になりにくく、忙しい人でも少しずつ前に進めるようになります。

最新の法改正にも対応できる

社会福祉士国家試験では、福祉制度や法制度が出題の中心となるため、制度改正の内容がそのまま試験に反映されることがあります。介護保険制度や障害福祉サービス、生活保護制度などは見直しが行われる頻度が高く、勉強を始めた時期によっては教科書の情報と最新の制度にズレが生じる場合があります。

そのため、社会福祉士通信講座を選ぶときには、制度改正にどれだけ早く対応しているかを確認しておくと安心です。改正された部分をまとめて知らせてくれたり、試験前に必要な情報を振り返る講義を用意している講座であれば、最新の内容に沿って学習を進められます。

制度分野は得点しやすい反面、古い知識で学んでしまうと大きな差が出てしまうこともあるため、最新情報をきちんと追える環境があるかは大切なポイントです。

仕事や学業の合間も続けられる学習管理・進捗サポートがある

社会福祉士を目指す人の多くは、仕事や学校と両立しながら学習を進めています。そのため、まとまった時間が取れない日が続くことも珍しくありません。

19科目を繰り返し学ぶ試験では、学習が数日止まるだけでペースが乱れやすく、これが挫折の原因になることもあります。

社会福祉士通信講座の中には、学習を続けやすくするためのサポートが用意されているところがあります。

たとえば、スマートフォンで講義を視聴できたり、学習計画を自動で立ててくれる機能があると、忙しい日でも無理なく学習を進められます。また、進捗状況がひと目で分かるシステムがあると、自分がどこまで進んだのかを把握しやすく、やる気の維持にもつながります。

このようなサポートは、日々の予定が変わりやすい人や、短時間で学習を積み重ねたい人にとって大きな助けになるため、講座を選ぶ際にはぜひ確認しておきたいポイントです。

社会福祉士通信講座を利用するメリット!独学との違いは?

社会福祉士試験は幅広い科目を学ぶ必要があるため、「何から手をつけるべきか分からない」という声がよくあります。

独学では、自分で計画を立てたり苦手科目を克服したりするために多くの時間と労力が必要ですが、通信講座を利用すると、この負担が大きく軽くなるのが特徴です。

ここでは、実際に通信講座を使ったときに感じやすい学習のしやすさに焦点を当てて、独学との違いを紹介します。

- 19科目の学習を効率よく進められる

- 医療系や統計など苦手分野を専門講師が教えてくれる

- 法改正の更新を踏まえたカリキュラムで学習を進められる

- 出題傾向が整理された教材で、優先順位をつけた学習ができる

- 模試や添削で理解度を客観的に確認できる

19科目の学習を効率よく進められる

19科目を独学で進める場合、自分で全体のバランスを取りながら勉強する必要があります。しかし、科目ごとの難易度やボリュームは大きく異なるため、やみくもに進めてしまうと「1つの科目だけに時間を使いすぎた」という状況になりがちです。

社会福祉士国家試験は限られた期間で科目を何度も往復することが重要なため、このペース配分の難しさは独学独自のハードルといえます。

社会福祉士通信講座では、最初から「いつ・何を・どれくらい」の学習量が設定されているため、受講者はその通りに進めるだけで全体を効率よく学べるようになっています。

19科目を扱う社会福祉士国家試験では、最初にペースを間違えると後半の追い込みが難しくなるため、効率的に回せる仕組みは独学にはないメリットと言えます。

医療系や統計など苦手分野を専門講師が教えてくれる

社会福祉士国家試験の中でも、多くの受験生が特に難しいと感じるのが医学概論・保健医療と福祉・社会福祉調査の分野です。

医療系科目では病気の仕組みや体の構造など専門的な内容が多く、統計を学ぶ社会福祉調査では数式や専門用語が壁になることがあります。独学では、参考書の文字だけではイメージがつかず、理解に時間がかかることが多い分野です。

社会福祉士通信講座では、こうした苦手分野を専門講師がかみ砕いて説明してくれるため、理解までのスピードが大きく変わります。

独学だと、苦手科目に長く時間をとられ、他の科目の勉強が遅れることがあります。通信講座ではしっかりと理解できるように講師から添削などの指導を受けられるため、苦手を早めに解消でき、全体の学習ペースを崩さずに進められるのが大きなメリットです。

法改正の更新を踏まえたカリキュラムで学習を進められる

社会福祉士国家試験は福祉制度や法制度の出題が多く、制度改正が試験内容に直接影響します。

独学では「どこが改正されて、どこが試験に関係しそうなのか」を自分で調べる必要があります。制度の仕組みが複雑なため、情報を探すだけでも大きな負担になることがあります。

社会福祉士通信講座では、制度改正が入ったときに、必要な部分だけがまとめられた資料が届いたり、試験前に改正内容を効率よく振り返る講義が用意されていたりすることがあります。

とくに制度改正は受験生が混乱しやすいポイントで、最新情報を取得しやすい社会福祉士通信講座は、独学と比べても明確に有利になります。

模試や添削で理解度を客観的に確認できる

独学では「自分がどれくらい理解できているか」を確認する場面が少ないため、勉強が進んでいるように感じても実際には力がついていないことがあります。

とくに19科目を扱う社会福祉士国家試験では、科目ごとの得意・不得意が偏りやすく、弱点に気づかず試験日を迎えてしまうこともあります。

通信講座には模試や添削課題が用意されており、自分の実力を客観的に確認できます。具体的には、下記のようなメリットがあります。

- 科目ごとの弱点が一目でわかる

- 試験までに改善する優先順位がつけやすい

- 添削でミスの傾向を指摘してもらえるため、自分では気づきにくい癖に気づける

- 模試で時間配分の練習もできる

19科目すべてをまんべんなく勉強するのは大変ですが、通信講座のフィードバックを活用することで、学習の方向性を誤らず、合格レベルまで引き上げやすくなります。

社会福祉士国家試験の難易度と合格率は?

社会福祉士国家試験は、相談援助に携わる専門職として必要な知識を幅広く問う国家試験です。

福祉の支援現場では、制度・法律・支援の考え方・倫理・価値観など、多様な視点から判断する力が求められるため、試験でも「知っているかどうか」だけではなく、背景を理解して答える力が必要になります。

また、この試験には学生だけでなく、福祉施設の職員・行政職・一般企業の社会人など多くの人が挑戦します。仕事や学業と並行しながら長期間の学習を続ける必要があるため、「学習を継続できるかどうか」が合否を左右する試験でもあります。

社会福祉士国家試験は年に1回の筆記試験で実施されますが、本番は午前・午後に分かれており、1日がかりで受験する形式です。時間配分と集中力の維持が重要で、特に午後の試験では、事例と選択肢を丁寧に読み取る力が求められます。

知識をただ暗記しているだけでは選びにくい問題も多く、支援の流れや考え方を理解していないと迷いやすい構造になっています。

下記の表は、社会福祉士国家試験における直近10年間の合格率の推移です。

| 回次 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |

| 第37回(2024年度) | 27,616 | 15,561 | 56.3% |

| 第36回(2023年) | 34,539 | 20,050 | 58.1% |

| 第35回(2022年) | 36,974 | 16,338 | 44.2% |

| 第34回(2021年) | 34,563 | 10,742 | 31.1% |

| 第33回(2020年) | 35,287 | 10,333 | 29.3% |

| 第32回(2019年) | 39,629 | 11,612 | 29.3% |

| 第31回(2018年) | 41,639 | 12,456 | 29.9% |

| 第30回(2017年) | 43,937 | 13,288 | 30.2% |

| 第29回(2016年) | 45,849 | 11,828 | 25.8% |

| 第28回(2015年) | 44,764 | 11,735 | 26.2% |

参考:厚生労働省「社会福祉士国家試験の受験者・合格者・合格率の推移」

ここ数年、社会福祉士国家試験の合格率は年によって大きく変動しています。特に第35回以降は40%以上、第36回・第37回に至っては50%を超える結果となっており、従来の20〜30%台とは異なる傾向が見られます。

一方で、一部の年度では合格率が急上昇しているものの、これは「問題が簡単になった」「難易度が下がった」というよりも、次のような背景が影響していると考えられます。

- 社会福祉士養成課程の拡充により基礎学習が整っている受験者が増えた

- 受験者数が緩やかに減っており、受験者層が変化している

- 試験内容の傾向が安定し、学習の方向性がつかみやすくなっている

そのため、合格率だけを見て「簡単になった」と判断するのは適切ではありません。とくに午後の事例問題では、状況の把握や相談援助の考え方が問われるため、知識を丸暗記するだけでは対応できない問題が多く含まれています。

総合的に見ると、社会福祉士国家試験は「継続して学習できれば十分に合格を狙えるが、学習量を甘く見ると難しい」という性質の試験といえます。

社会福祉士国家試験に合格した人へのアンケート!学習時間や勉強のコツなどを紹介

実際に社会福祉士国家試験に合格を果たした人たちは、どのくらいの期間・時間をかけて、どんな勉強法を取り入れていたのでしょうか。

当サイトでは、実際に社会福祉士国家試験に合格した人へのアンケートを行いました。具体的には計26人の方に下記の質問に回答してもらいました。

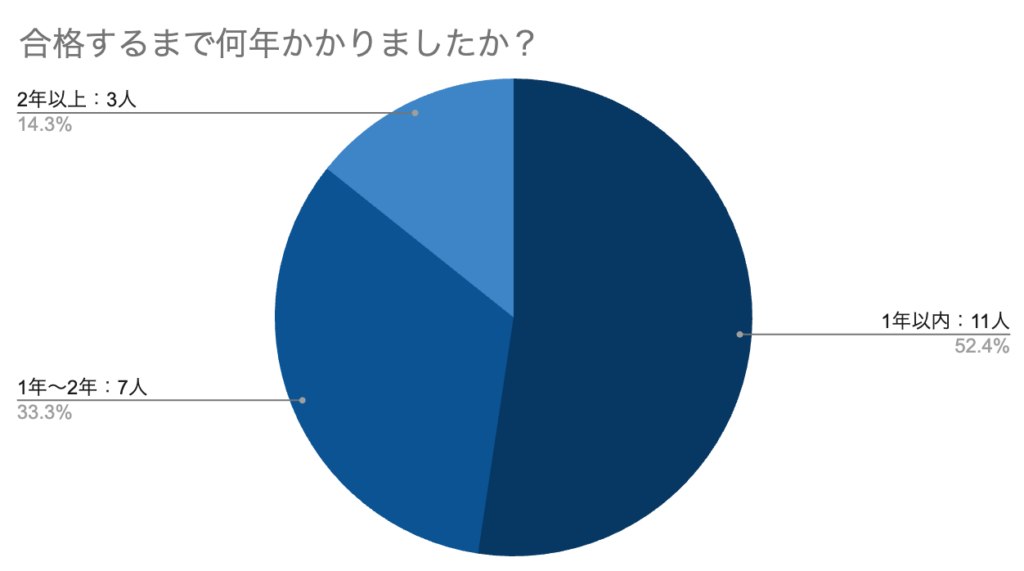

- 社会福祉士国家試験に合格するまで何年かかりましたか?

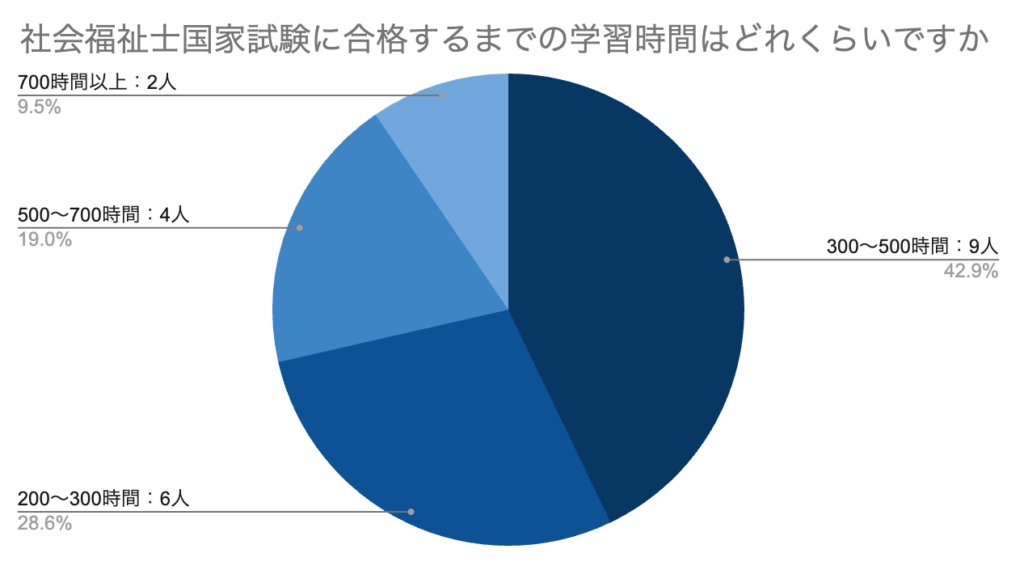

- 社会福祉士国家試験に合格するまでの学習時間はどれくらいですか?

- 社会福祉士国家試験で効果を感じた学習法はありますか?

実施したアンケートについて

・アンケート方法:インターネットアンケート

・集計期間:2025年10月21日〜2025年11月19日

・アンケート回答人数:21人

社会福祉士国家試験に合格するまで何年かかりましたか?

実際に社会福祉士国家試験に合格した人に、「合格するまで何年かかりましたか?」とアンケートをとったところ、下記の結果になりました。

合格者21名に学習開始から合格までの期間を聞いたところ、「1年以内」が最も多いという結果になりました。とはいえ、仕事や家庭の事情で学習が中断し、2年以上かかった人も一定数います。

社会福祉士国家試験に合格するまでの学習時間はどれくらいですか?

実際に社会福祉士国家試験に合格した人に、「合格するまでの学習時間はどれくらいですか?」とアンケートをとったところ、下記の結果になりました。

今回のアンケートでは、「300〜500時間」が最も多い層という結果になりました。社会人か学生かによっても差があり、まとまった時間を確保できる人ほど学習時間は少なくても合格している傾向があります。

合計300〜500時間で合格できる人が最も多い結果ですが、学習時間よりも「学習ペースを一定に保てるかどうか」が、合否を大きく左右している印象です。

社会福祉士国家試験で効果を感じた学習法はありますか?

社会福祉士国家試験に合格した21名に「実際に効果を感じた学習法」を聞いたところ、生活環境や学習の進め方によって取り入れた方法はさまざまでした。その中でも、特に多くの人が「やって良かった」と答えた3つの学習法を紹介します。

ケース1:事例問題を中心に読む順番と考え方をつかむ学習法

21名中15名から回答があったのが、事例問題の演習に力を入れた学習でした。

社会福祉士国家試験の午後の問題は、文章量が多く、情報の取捨選択が難しいのが特徴です。単なる暗記では太刀打ちできず、「どう読めば状況を整理できるか」を身につける必要があります。

合格者が実践していたのは、次のような方法です。

- 最初に「登場人物」と「関係性」を確認する

- 支援の流れのどこに該当する場面か意識する

- 選択肢を読む前に「自分ならどう支援するか」を簡単に考える

この読み方が身につくと、迷う選択肢が減り、「どの支援がもっとも妥当か」を判断しやすくなるとのことです。

合格者の多くが、「事例を読み取る力がついたことで午後の得点が安定した」と回答していました。

ケース2:制度分野をつながりで覚えて理解を深める学習法

社会福祉士試験は法制度の出題が多く、分野ごとに覚える量が増えがちです。21名中12名が「制度を単独で覚えるのではなく、関連づけて覚えた方が早かった」と回答しました。

下記のように、「制度→具体的な支援→現場での位置づけ」で整理していく方法です。

- 社会保障 → 生活保護 → 相談援助の流れ

- 障害者福祉 → 就労支援 → 地域生活

- 児童・家庭福祉 → 虐待防止 → 行政の役割

この方法を取ることで、「バラバラに見える制度が一本の流れで理解できる」「事例問題でも制度の背景をイメージしやすい」「暗記に頼らず選択肢を判断できる」といったメリットがあったという声が多くありました。

ケース3:スマホ学習・音声学習・短時間復習で知識を定着させる学習法

仕事をしながら受験した人が多い社会福祉士試験では、細切れの時間をうまく使った学習が高く評価されていました。特に多かったのは次の3つです。

- 通勤中にスマホで問題を解く

- 家事をしながら音声講義を流す

- 就寝前に5分だけ要点を見返す

短い時間でも頻繁に触れることで、制度名や支援の流れが自然と頭に残るようになったという回答が目立ちました。

通信講座を利用して社会福祉士国家試験に合格した人へのインタビュー

当サイトでは、記事作成にあたって通信講座を活用して社会福祉士国家試験に合格した人に対してインタビューを実施しました。

実際に試験に合格した人の意見は、これから試験に臨む人にとって参考になることがあるはずです。ここからは、インタビュー内容を紹介していきます。

□インタビューの質問内容

- 社会福祉士通信講座を受講しようと思ったきっかけは何ですか?

- 実際に利用した通信講座を選んだ決め手を教えてください

- どのように勉強を進めましたか?

- 通信講座を利用してよかったと感じた点は?

- 通信講座を使ううえで大変だったこと・工夫したことはありますか?

社会福祉士通信講座を受講しようと思ったきっかけは何ですか?

Aさん(30代・福祉施設勤務・初受験)

現場で相談援助を担当する機会が増え、「根拠を持って説明できているのか」という不安を感じるようになったのが一番の理由です。経験だけで対応できない場面が増えてきました。

また、施設内で社会福祉士を持っている先輩の説明がとても丁寧で、利用者さんや家族にも伝わりやすかったことが印象的で、自分も同じように支援したいと思いました。

ただ、仕事はシフト制で夜勤も多く、独学で計画的に進める自信がありませんでした。そこで、短時間でも効率よく理解できる通信講座なら続けやすいと考え、受講を決めました。

Bさん(40代・子育て中・2回目の受験)

独学で挑戦した1回目の受験で不合格となり、「勉強の方向性が間違っていた」と痛感しました。特に午後の事例問題は、文章を読んでいる途中で頭が混乱し、選択肢を見てもどれも正しく見えてしまう状態でした。

子育て中でまとまった時間が取れず、独学だとどうしても手軽な科目だけやるという偏った勉強になっていたので、専門家の解説動画や添削がある通信講座なら、弱点がはっきりして効率が良いと思いました。

Cさん(20代・福祉系大学卒・初受験)

大学で福祉を学んでいたものの、実習や授業の課題が多く、試験対策に使える時間が限られていました。教科書を読み返すだけでは全体のつながりがつかめず、「国家試験用の知識の整理」が必要だと感じていました。

通信講座なら、重要な部分が絞られていて、短時間でも効率よく理解できると思い受講を決めました。スマホだけで勉強できる点も、実習期間には非常に助かりました。

実際に利用した通信講座を選んだ決め手を教えてください

Aさん(30代・福祉施設勤務・初受験)

スマホで講義を視聴できる点が大きかったです。夜勤の休憩時間や早番の通勤中など、細切れの時間でも勉強ができる仕組みが自分には合っていました。また、講義が短く区切られていて、「今日は1本だけ」という目標で続けられた点も決め手になりました。

Bさん(40代・子育て中・2回目の受験)

私は午後の事例が苦手だったので、事例問題の読み方を丁寧に解説してくれることを最優先で選びました。単に正解を教えるだけでなく、文章のどこに注目するべきか、支援の流れをどう把握するかまで講義で説明されていたのが良かったです。

実際、1回目の受験時は文章の読み方が自己流で、問題文を読み終えた時点で何を問われているのか分からなくなっていたのですが、その癖を直すきっかけになりました。

Cさん(20代・福祉系大学卒・初受験)

講義のテンポが良く、短い動画で重要ポイントだけ学べる構成が魅力でした。また、テキストが「なぜその制度ができたのか」「どの科目と関連しているか」まで書かれていて、理解が深まりそうだと思いました。

どのように勉強を進めましたか?

Aさん(30代・福祉施設勤務・初受験)

仕事が不規則なため、「毎日何分」というよりは「隙間時間に講義1本→週末に過去問」という形で進めました。事例問題は、講座で教えてもらった「登場人物の立場をメモして整理する」という方法を実践したら、一気に読みやすくなりました。

Bさん(40代・子育て中・2回目の受験)

平日は子どもが寝てから30〜40分講義を見て、休日は過去問を2〜3年分解くというサイクルにしました。講義で事例の読み方を学んだことで、以前よりも状況整理がしやすくなり、正解にたどり着くまでの迷いが減りました。

Cさん(20代・福祉系大学卒・初受験)

私は大学の授業と並行だったので、早朝に30分、夜に30分の時間を決めて勉強しました。1日の最後にテキストの要点ページを5分見るだけでも理解が深まったので、無理に長時間やるよりもコツコツ積み上げる方式にしました。

通信講座を利用してよかったと感じた点は?

Aさん(30代・福祉施設勤務・初受験)

仕事の疲れがあっても「講義を1本見るだけで前に進む」仕組みが本当にありがたかったです。独学ならテキストを開く気力がなく、絶対続けていなかったと思います。

Bさん(40代・子育て中・2回目の受験)

午後の事例問題の読み飛ばし癖が改善された点が大きな収穫でした。読み方のコツを知ると文章がスッと入ってきて、点数が安定するようになりました。

Cさん(20代・福祉系大学卒・初受験)

テキストが非常に見やすく、科目のつながりが意識できたことで全体像がつかめました。ただ暗記するのではなく、「背景を理解する」学習に変わったのが良かったです。

通信講座を使ううえで大変だったこと・工夫したことはありますか?

Aさん(30代・福祉施設勤務・初受験)

夜勤明けは集中力が続かないため、「5分だけ」「3問だけ」など小さな目標を設定しました。完璧を目指さず、まず続けることを優先しました。

Bさん(40代・子育て中・2回目の受験)

子育て中なので計画通りにいかない日が多く、勉強時間が毎日ぶれることがストレスでした。でも「できなかった日は罪悪感を持たない」と決めて、翌日に少し多めにやる程度に調整していました。

Cさん(20代・福祉系大学卒・初受験)

最初は講義のペースについていけず焦りがありましたが、講座側の推奨スケジュールを丸ごと採用してから落ち着きました。無理に自分で管理しない方がスムーズでした。

社会福祉士国家試験の内容や日程

社会福祉士国家試験は、相談援助の専門職として必要な知識と理解を確認するための国家試験です。相談支援の基礎から、心理・医療・福祉制度・法制度・統計など、幅広い領域が出題されるのが特徴です。

受験資格に該当すれば誰でも受験できますが、科目数が多く、事例問題も含まれるため、体系的な学習が求められます。ここでは試験内容と実施日程について詳しく解説します。

社会福祉士国家試験の内容

社会福祉士国家試験は、マークシート方式で実施され、共通科目と専門科目に分かれています。福祉制度、法律、心理、医療、統計、相談援助など、多分野におよぶ内容が問われるのが特徴です。

試験は19科目で構成されており、午前は主に共通科目、午後は相談援助に関する専門領域や事例問題が中心になります。事例問題では、相談者の状況や背景、支援の流れを読み取り、適切な援助の方向性を判断する力が求められます。

以下は、社会福祉士試験の主な科目の一覧です。

| 区分 | 主な科目の例 | 内容の特徴 |

| 共通科目 | 社会福祉、社会保障、権利擁護を支える法制度、心理学、社会学 など | 福祉制度の基礎理解、法律や社会構造の理解が求められる |

| 専門科目 | ソーシャルワークの基盤と専門職、相談援助の理論と方法、高齢者福祉、障害者福祉、児童・家庭福祉 など | 実践で必要な知識や手法を学び、事例をもとに適切な援助を考える力が問われる |

| 医療・保健分野 | 医学概論、保健医療と福祉 など | 相談援助に必要な医療知識や健康・疾病の理解が必要 |

| 統計分野 | 社会福祉調査の基礎 | データの読み方や調査の基礎知識が求められる |

社会福祉士試験は、範囲が広いだけでなく、科目間の関連性を理解しておかないと得点につながりにくい傾向があります。法律・制度の背景や、相談援助の考え方を関連づけて学ぶことが合格のポイントになります。

社会福祉士国家試験の日程

社会福祉士国家試験は、例年1月下旬から2月上旬にかけて年1回実施されています。午前試験と午後試験の2部構成で行われ、午前は基礎科目、午後は専門科目や事例問題が中心になります。

受験申込は例年秋頃から受付が始まりますが、年度によって受付期間が異なるため、必ず最新の募集要項を確認することが必要です。

社会福祉士試験は年1回のため、学習スケジュールを逆算して計画的に進めることが欠かせません。特に秋以降は演習量を増やし、事例問題に慣れることが合格につながります。

まとめ

社会福祉士国家試験は、学習範囲が広く、制度や法律、心理、医療、相談援助など多分野にわたる内容を理解する必要があります。とくに午後の事例問題では、相談者の状況や支援の流れを読み取りながら、より適切な援助を判断する力が問われるため、体系的な学習が欠かせません。

通信講座を活用した受験者の多くは、短時間でも進められる講義や、苦手分野を補強する解説をうまく取り入れながら学習を継続していました。仕事や子育て、学業と両立しながら学ぶ人が多い資格だからこそ、生活に合わせた効率的な学習ができる環境を整えることが、合格への大きな近道になります。

これから通信講座を検討する場合は、自分が続けやすい学習スタイルかどうか、事例問題の解説は丁寧か、短時間で復習しやすい教材になっているかなど、自分の状況に合う講座をじっくり選ぶことが大切です。