iPS細胞とは?実用化で期待できることや研究ができる大学を紹介

2024.05.23

最終更新日: 2024.09.13

「iPS細胞って何がすごいの?」「実際にどんなことに使われているの?」と興味を持っている人もいるでしょう。

iPS細胞とは、体のあらゆる細胞に変化できる万能細胞で、さまざまな病気を治す治療法や薬の開発に役立ちます。しかし、実用化するには多くの問題があり、まだ研究の途中段階です。本記事では、iPS細胞で何ができるのかや、実用化がなかなか進まない理由について、わかりやすく解説しています。大学での最新の研究事例やiPS研究が盛んな大学も紹介しているので、進路選びの参考にしてみてください。

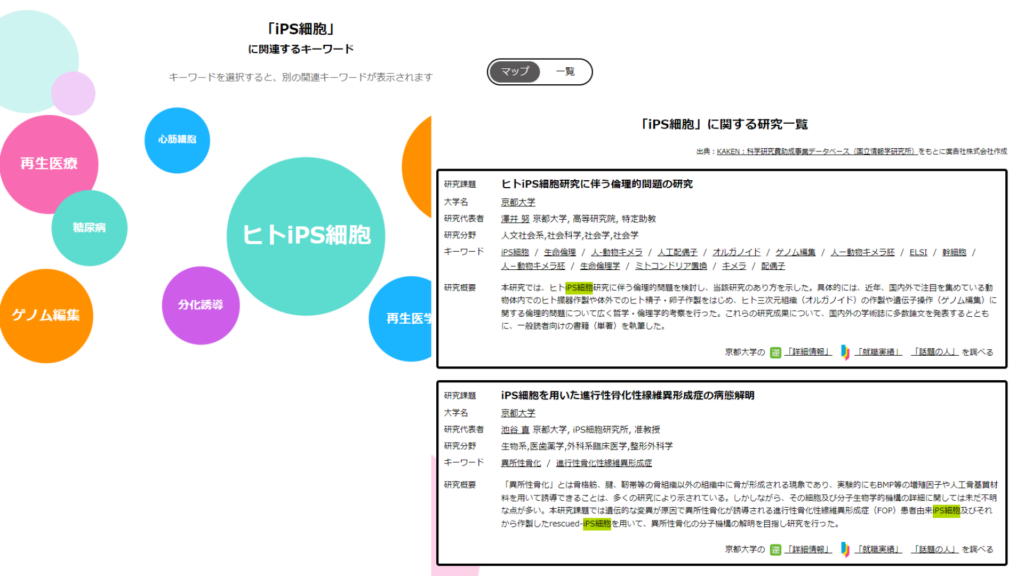

iPS細胞の研究が盛んな大学を知りたい人は、スタビキを活用してみてください。iPS細胞の研究を行っている大学を一覧で確認できます。各大学の研究内容についても詳しく知れるほか、大学の詳細情報や就職実績なども合わせて確認できるため、進路選びの参考になりますよ。

目次

iPS細胞とは

iPS細胞とは、京都大学の山中伸弥教授らが2006年に世界で初めて作製した「多能性をもつ人工幹細胞」です。幹細胞とは、失われた細胞を再生する能力をもった細胞のことで、多能性とは、さまざまな種類の細胞に分化できる能力を指します。つまり、iPS細胞は、体のあらゆる細胞に変化できる万能細胞なのです。

山中教授はこの功績により、2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。iPS細胞は、患者本人の体細胞(皮膚や血液)から作れるため、拒絶反応のリスクを抑えた再生医療や病気の原因解明、新薬開発に役立てられています。

iPS細胞とES細胞との違い

iPSとよく比較されるのがES細胞です。iPS細胞とES細胞は、どちらも体のあらゆる細胞に変化できる万能細胞ですが、その作製方法や特徴には違いがあります。

ES細胞(胚性幹細胞)は、受精卵を利用するのが特徴です。1981年、研究者たちはマウスを用いた実験で、初めてES細胞を作ることに成功しました。

受精卵は細胞分裂を繰り返し胚(哺乳類では胎児のこと)になります。この時期の胚の細胞は、体を構成するすべての種類の細胞に分化する能力を秘めています。つまり、ES細胞は多能性を持ち、私たちの体を形作るさまざまな細胞へと変化させることができるのです。

その胚の一部の細胞を取り出して特殊な条件で培養することで、ES細胞を作り出すことができたのです。

ES細胞は再生医療や医学研究において大きな可能性をもっていると考えられています。しかし、ヒトES細胞を作るには、生命の始まりである受精卵を研究目的で破壊することになります。倫理的な観点から、実用化には至っていません。

一方、iPS細胞(人工多能性幹細胞)は、ES細胞と同じく多能性を持ちながらも、患者本人の体細胞(血液や皮膚)から作れるため、倫理的な問題や拒絶反応のリスクを回避できると言われています。

iPS細胞の実用化は進んでおり、2014年には加齢黄斑変性という目の病気の患者さんに、iPS細胞から作った目の細胞が移植されました。ほかにもパーキンソン病や心臓病の患者さんなど、さまざまな病気の患者さんに手術が行われています。

iPS細胞の実用化で期待できること

iPS細胞の実用化で期待できることは、以下の3つです。

- 再生医療の応用

- 病気の原因解明と新薬開発

- オーダーメイド医療

順番に解説します。

再生医療の応用

iPS細胞の実用化により、再生医療の分野で大きな進歩が期待されています。

再生医療とは、損傷を受けた臓器や組織を、細胞を使って修復・再生させる医療のことです。たとえば、心筋梗塞で損傷を受けた心臓の細胞を、iPS細胞から作った健康な心筋細胞に置き換えることで、心機能の回復が期待できます。

また、パーキンソン病や脊髄損傷などの神経疾患に対しても、iPS細胞から作った神経細胞を移植することで、症状の改善が期待できます。

iPS細胞研究の進歩により、将来的には多くの病気の治療が可能になると考えられています。

病気の原因解明と新薬開発

iPS細胞は、病気の原因解明と新薬開発にも大きく貢献すると期待されています。

患者さん一人ひとりのiPS細胞は、その人特有の病気の特徴をもっています。この特徴を活かすことで、病気のメカニズムを詳しく調べることができます。たとえば、アルツハイマー病の患者さんのiPS細胞を使って、病気を再現し、どのような要因が病気の発症や進行に関わっているのかを解明することができます。

具体的には患者さんの皮膚や血液などの細胞からiPS細胞を作り、そこからミニ脳(脳オルガノイド)を作ります。ミニ脳は、脳の構造の一部を再現した、数ミリメートルサイズの立体的な細胞の塊です。

アルツハイマー病の研究では、患者さんのiPS細胞からミニ脳を作製し、その中でアルツハイマー病の特徴である異常なタンパク質の蓄積や神経細胞の死などを観察することができます。

さらに、iPS細胞を使った病気モデルは、動物実験の代替としても期待されています。ヒトのiPS細胞を使えば、患者さん由来の神経細胞を使って病気の状態を再現することができるからです。動物実験の数を減らしつつ、より正確な病気モデルを作ることができ、効果的な治療法の開発が可能になります。

病気の原因解明と新薬開発は、患者さんの治療に直結する重要な研究分野です。iPS細胞を活用することで、これらの研究がさらに進歩し、多くの患者さんを救うことに繋がるでしょう。

オーダーメイド医療

iPS細胞は、患者さん一人ひとりに合わせた 「オーダーメイド医療」を実現するうえで、非常に重要な役割を果たすと期待されています。オーダーメイド医療とは、患者さんの体質や病状に合わせて、最適な治療法を選択する医療のことです。

iPS細胞は、患者さん自身の体細胞から作られるため、その人の体質を反映します。つまり、患者さんに最も適した治療法を見つけ出すことができるのです。

たとえば、ある薬が効く人と効かない人がいる場合、その違いをiPS細胞を使って調べることができます。患者さんのiPS細胞から作った神経細胞やミニ臓器に薬に用いる化学物質を試すことで、その薬が効くかどうかを事前に予測できるので、無駄な治療を避け副作用のリスクを減らせます。

オーダーメイド医療は、患者さんにとってより効果的で優しい医療の実現を目指すものです。iPS細胞研究の発展により、私たちの医療は大きく変わっていくかもしれません。

iPS細胞のデメリットや問題点

iPS細胞のデメリットや問題点は、以下のとおりです。

- ガン化の可能性

- 倫理的な問題

- 莫大な費用負担

順番に解説します。

ガン化の可能性

iPS細胞は、元となる体細胞に特定の遺伝子を導入することで作られます。この過程で、細胞がガン化する可能性があることが分かっています。

開発当初のiPS細胞はガン化する可能性が高かったのですが、現在ではiPS細胞の作り方を改良したため、ガン化の可能性はかなり低くなりました。しかし、細胞である限りガン化の可能性は避けられません。実際に移植する場合には、さまざまな観点で細胞の安全性を確認し、臨床試験をおこなっています。

倫理的な問題

人の胚を壊して作るES細胞に比べ、患者本人の体細胞から作れるiPS細胞は、倫理的な問題を回避できるという意見もありますが、いくつかの問題も抱えています。

たとえば、iPS細胞から生殖細胞(精子や卵子)を作ることも技術的には可能です。つまり、iPS細胞を使って人工授精や体外受精などが理論的にはできてしまいます。

iPS細胞から作られた生殖細胞が、自然な生殖細胞と同じように健康な子孫を生むことができるのか、まだ十分な検証がなされていません。また、iPS細胞から生殖細胞を作る技術が確立されれば、生殖細胞が商品化される可能性があります。これは、人間の生殖を金銭的な取引の対象にしてしまう危険性があります。

ほかにも、iPS細胞から生殖細胞を作る技術が発展すれば、特定の形質を持つ子供を作ることが技術的には可能になるかもしれません。これは、優生学につながる恐れがあります。優生学は、人間の遺伝的形質を改善しようとする点で一見理にかなっているようですが、歴史的に人種差別や強制不妊手術など倫理的に問題のある方法で実践されてきました。現代でも、受精卵の選別など新たな形で優生学的発想が現れる可能性があります。一方で、遺伝病の予防など望ましい面もあるため、単純に悪とは言えません。

iPS細胞の研究では、科学的な意義だけでなく、倫理的な問題についても考えておく必要がありますね。

莫大な費用負担

iPS細胞の研究や実用化には、莫大な費用がかかります。

iPS細胞を作り、安全性や有効性を確認するための研究には、高度な設備や技術が必要なため、多額の研究費が必要となります。

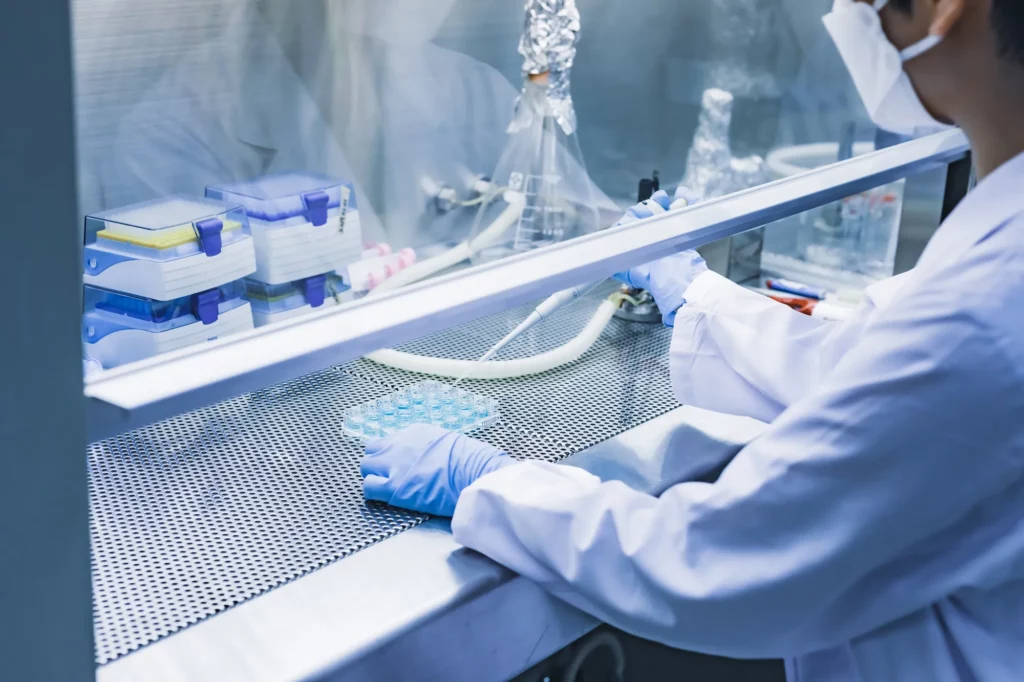

たとえば、iPS細胞の作製や培養は、厳密に管理された清浄な環境で行う必要があります。そのためクリーンルームといって、空気中の塵や微粒子、微生物などの汚染物質を極力排除した清浄な空間設備が必要です。

iPS細胞培養に用いるクリーンルームは、特殊な設備の導入と運用が必要であり、高額な費用が必要とされます。

さらに、細胞の大量培養や品質管理、安全性の確保などにも費用が必要です。

iPS細胞研究に対しては、国や企業から一定の支援が行われています。しかし、研究の進展や実用化に向けては、さらなる支援が求められています。

また、iPS細胞を用いた再生医療を患者さんが受けようとする場合、現状では公的医療保険の適用外となることが多く、治療費は全額自己負担となる可能性が高いです。

iPS細胞を用いた再生医療は、まだ研究段階にあるものが多く、安全性や有効性が十分に確認されていないため、公的医療保険の適用対象になりにくい状況です。そのため、患者さんが治療を受ける際には、数百万円から数千万円という高額な費用が必要となるケースもあります。

治療法が標準化されれば、公的医療保険の適用が検討される可能性はあります。多くの患者さんが治療を保険内で受けられるようにするためには、iPS細胞を用いた再生医療の安全性と有効性を確立したり、iPS細胞の作製や培養、品質管理の効率化を図り、コスト削減に努めたりする必要があります。

iPS細胞の研究がしたい人におすすめの学部

iPS細胞の研究ができる学部は、以下のとおりです。

医学部・歯学部では、主にiPS細胞を用いた再生医療の臨床応用に重点を置いて学びます。また、iPS細胞を用いた病気の研究や創薬研究についても学ぶ機会があります。

薬学部では、主にiPS細胞を使って新しい薬を開発するための研究や、薬の安全性をチェックする方法について学びます。

理学部では、主にiPS細胞がどのようにしてできるのか、そしてどのようにして目的の細胞に変化していくのかについて学びます。また、iPS細胞の作製効率を上げるための技術開発などにも取り組めるでしょう。

工学部では、主にiPS細胞の大量培養技術や自動化技術の開発について学びます。

iPS細胞を学ぶために最適な学部を選ぶには、自分の興味や将来のキャリア目標に合った分野を選ぶと良いでしょう。また、iPS細胞の研究を盛んに行っている大学・学部を選ぶのもポイントです。次の章では、iPS細胞の研究に強い大学を紹介するので、参考にしてみてください!

iPS細胞の研究に強い大学3選と研究事例

iPS細胞の研究に強い大学と、その研究事例を3つ紹介します。

- 慶應義塾大学 医学部

- 大阪歯科大学 歯学部

- 藤田医科大学 医学部

順番に解説します。

慶應義塾大学 医学部

慶應義塾大学医学部は、日本初の私立医学校として創立されました。基礎医学と臨床医学の融合を目指しており、iPS細胞研究においても再生医療や創薬への応用を進めています。

慶應義塾大学のiPS細胞の研究事例を紹介します。

慶應義塾大学の研究者たちは、遺伝性の難聴の一種である「DFNA5」について、iPS細胞を使って研究しています。

難聴の患者さんから作ったiPS細胞を使って、難聴の原因となる細胞を作り出します。その細胞を詳しく調べることで、難聴が起こる仕組みを解明しようとしているのです。

また、たくさんの薬の候補となる物質をその細胞に加えて、難聴を防ぐ効果がある物質を見つけ出そうとしています。

将来的には、この研究成果を活かして、難聴の患者さんに効果的な治療法を開発することが期待されています。

大阪歯科大学 歯学部

大阪歯科大学歯学部は、先進的な歯科医学教育と研究に取り組んでいます。再生医療の分野では、iPS細胞を使った研究が盛んに行われており、将来の歯科治療に役立つ成果が期待されています。

大阪歯科大学のiPS細胞の研究事例を紹介します。

大阪歯科大学の研究者たちは、iPS細胞を使って、生まれつき口の周りに裂け目ができる病気である「口唇口蓋裂」の治療法の開発に取り組んでいます。

この研究では、iPS細胞から、体の組織を作る能力を持った「間葉系幹細胞」と呼ばれる細胞を作り出します。この細胞を使えば、口唇口蓋裂の患者さんの口の周りの組織を修復できる可能性があるのです。

研究者たちは、iPS細胞由来の間葉系幹細胞を使って、口唇口蓋裂の治療に役立つ細胞を効率的に作る方法を探っています。また、作った細胞を使った実験で、口唇口蓋裂の治療効果を確かめています。

将来的には、この研究成果を活かして、口唇口蓋裂の患者さんに対する新しい治療法の開発が期待されています。

参考:歯学部 | 大阪歯科大学 (osaka-dent.ac.jp)

藤田医科大学 医学部

愛知県豊明市にある藤田医科大学は、地域医療に貢献する医師の育成に力を入れています。少人数グループ学習や臨床実習を重視し、実践的な医療技術を身につけられるのが特徴です。iPS細胞を使った研究が盛んに行われており、将来の医療に役立つ成果が期待されています。

藤田医科大学のiPS細胞の研究事例を紹介します。

藤田医科大学の研究者たちは、iPS細胞を使って、ガンの治療法の開発に取り組んでいます。

私たちの体には、ガン細胞を攻撃する免疫細胞があります。しかしガン細胞は「PD-L1」と呼ばれるタンパク質を使って、免疫細胞の攻撃を抑えてしまうのです。

研究者たちは、血液中の免疫細胞の一種である単球からiPS細胞を作り、PD-L1を阻害する薬の効果を調べています。この薬を使えば、免疫細胞がガン細胞を攻撃しやすくなると期待されています。

将来的には、この研究成果を活かして、患者さんの免疫力を利用したガンの新しい治療法が開発されるかもしれません。

上記のような研究がされていると知っていましたか?研究から大学を探せる「スタビキ 」ではさまざまな研究を知ることができます。「iPS細胞」と検索してみると、ほかにも多くの研究が行われていることが分かります。ぜひ、自分の興味のある研究を探してみてください。

iPS細胞研究所や関連する企業

iPS細胞研究に関連する主な研究所や企業の一例をまとめました。将来の就職先として、参考にしてみてください。

【iPS細胞に関する研究所】

- 京都大学iPS細胞研究所(CiRA)

- 理化学研究所多細胞システム形成研究センター(CDB)

- 国立成育医療研究センター再生医療センター

【iPS細胞に関する企業】

iPS細胞に関する企業は、バイオテクノロジー業界や製薬業界になります。

バイオテクノロジー業界では、iPS細胞の研究・開発や培養のほか、iPS細胞の作製などに必要な機器の開発・販売などを行います。

製薬業界では、主にiPS細胞を用いた薬効試験や毒性試験、副作用評価のほか、iPS細胞由来の再生医療製品や細胞治療薬の開発・販売を行います。

バイオテクノロジー業界と製薬業界の垣根は必ずしも明確ではありません。多くの製薬企業がバイオテクノロジーを活用した創薬や再生医療に取り組んでおり、両者の融合が進んでいます。

製薬業界の主な職種や魅力については、以下の記事で詳しく解説しています。

製薬業界の魅力はどのようなところ?主な職種とおすすめの学部 (gyakubiki.net)

iPS細胞について学べる大学はスタビキで検索!

iPS細胞は、再生医療や創薬研究に大きな可能性を秘めていますが、倫理的な問題や安全性の確保など、克服すべき課題もあります。大学では、こうした課題についても議論し、解決策を探ることができます。iPS細胞研究の最前線で活躍する研究者や企業との交流もあり、将来のキャリア形成にも役立つはずです。

iPS細胞について学んでみたいという人は、ぜひスタビキを活用してみてください。iPS細胞の研究で有名な大学の一覧が分かります。また、気になる大学がある人は、大学名から検索して、その大学の研究を知ることもできます。気になる大学がiPS細胞の研究をしているか確認してみてください。